Unser Beitrag "War

der Brunenbauer Georg Bausch ein Meisterfälscher ?" und der am

04.07.2002 im "Hanauer Anzeiger" unter der Überschrift "Original

oder Fälschung ?" erschienene Beitrag hat das Interesse vieler

an der Vorgeschichte unseres Raums interessierten Personen an dieser lange

zurückliegenden "Fälscher-Story" geweckt. Um sie mit der Materie

etwas näher vertraut zu machen, hat der Geschichtsverein Windecken

2000 die in seinem Archiv vorhandenen Quellen der "Heimatliteratur" ausgewertet.

Nachfolgend werden chronologisch die bandkeramischen "Wetterauer Brandgräber"

betreffenden Passagen aufgeführt. Die Besucher unserer Website werden

gebeten, ihnen bekannte weitere Quellen zu benennen, damit wir sie in dieses

Verzeichnis aufnehmen können.

Die südliche Wetterau in vor- und frühgeschichtlicher

Zeit mit einer archäologischen Fundkarte von Georg Wolff. Herausgegeben

von der Römisch-Germanischen Kommission des Kaiserlich Archäologischen

Instituts 1913

A. Allgemeiner Teil. I. Die Besiedlung der Südwetterau

in vor-und frühgeschichtlicher Zeit S. 5,6

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

Professor Georg Wolff (1845-1929) wird auch als der "Nestor er Wetterauer archäologischen Bodenforschung" bezeichnet.

Repro: Rolf Hohmann

|

"Es war längst aufgefallen, daß zu der großen Mehrzahl

der Ansiedelungen mit Bandkeramik die zugehörigen Gräber fehlten.

Wo sich solche gefunden haben, da waren es tiefe Flachgräber mit Skeletten:

Brandgräber waren nur vereinzelt in Nord-und Osteuropa, besonders

in Rössen bei Merseburg gefunden, hier in Verbindung mit Gefäßen,

die durch ihre tiefe Furchen-und Stichornamente eine Beeinflussung durch

die Keramik der nordischen Megalithgräber zu verraten schienen."

Hatte man doch noch vor wenigen Jahren Leichenverbrennung für die

jüngste Steinzeit überhaupt vielfach geleugnet und ihren Anfang

in die Bronzezeit verlegt. Nun haben sich aber auf dem Lößplateau

der "hohen Straße", welches sich östlich von Frankfurt zwischen

der Mainebene und der Wetterau bis zu den Ausläufern des Vogelsberges

hinzieht, in einer Landschaft, in der vor 12 Jahren noch keine Spur einer

neolithischen Niederlassung nachgewiesen war, im letzten Jahrzehnt in allen

Gemarkungen Wohngruben aus der jüngeren Steinzeit mit bandkeramischem

Inhalt gefunden, und zwar so zahlreich wie aus keiner anderen Periode der

Prähistorie und zu Gruppen vereinigt, die an Ausdehnung z.T. den stattlichen

modernen Dörfern fast gleichkommen.

Diesen Funden sind in den beiden letzten Jahren ebenso zahlreiche in

fast allen Gemarkungen Großfrankfurts gefolgt. Die Reste der Wohnungen

bestehen hier wie dort aus flachen Vertiefungen im Boden von verschiedener

Größe und durchaus unregelmäßiger Form, in welche

eine oder mehrere kreisrunde oder ovale Gruben tiefer eingeschnitten sind,

die sich nach ihrer Beschaffenheit und ihrem Inhalte teils als Herdgruben,

teils als Aufbewahrungsräume bestimmen lassen. Daß über

ihnen leichte Fachwerksbauten aufgeführt waren, beweisen die zahlreichen

Lehmpatzen mit den Röhren der Holzverstakung und den Abdrücken

von Stroh oder Binsen und neuerdings gefundene Pfostenlöcher.

Unter dem Boden dieser Hütten und neben ihnen sind zahlreiche Brandgräber,

im letzteren Fall oft so dicht unter der Oberfläche gefunden, daß

sie teilweise vom Pfluge zerrissen waren, was zweifelsohne bei vielen anderen

seit Jahrhunderten geschehen ist, ohne daß man von ihrem Vorhandensein

Notiz genommen hat. In den Hütten wie in den Gräbern aber haben

wir bisher unbekannte Halsketten aus punktverzierten Kieseln und Anhänger

aus Tonschieferplättchen oder zurückgeschnittenen Gefäßscherben

gefunden, wozu in den letzten Monaten in der Umgebung von Frankfurt Ketten

aus gebrannten Tonperlen und Anhänger aus Knochen und perlmutterartigen

Muschelstücken gekommen sind. Nun ist aber die gleiche Keramik mit

ähnlichen Schmucksachen in letzter Zeit auch weit entfernt in Diedmarden

bei Göttingen und in Thüringen, nicht weit von Rössen, gefunden,

wo vor 10 Jahren die ersten Brandgräber zweifelndes Erstaunen erweckt

hatten".

B. Spezieller Teil - Fundstellen nach Gemarkungen geordnet

Rüdigheim S. 72,73

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

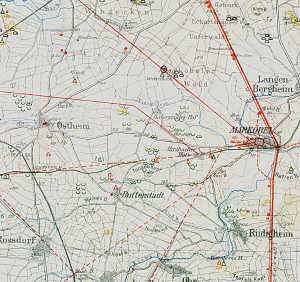

Ausschnitt aus der archäologischen Fundkarte der südlichen Wetterau aus dem Jahr 1912. Bearbeitet von Professor Georg Wolff

Repro: Rolf Hohmann

|

"Die Funde bewiesen bei der Unbestimmtheit der Ortsangaben nur, daß

das Gemarkungsgebiet in verschiedenen Perioden der jüngeren Steinzeit

bewohnt war, Wohnstätten und Gräber fehlten bis zum Frühjahr

1910 völlig. Da stellten beide sich auf dem erwähnten Judenberge

ein. Auf seinem oberen, östlichen Teile wurden Gruben mit Scherben

des Rössen-Niersteiner Typus angeschnitten. Am unteren Abhange nach

den Krebsbachwiesen hin konnten im Herbste mehrere Wohngruben von den in

der Wetterau allein üblichen unregelmäßigen Form, darunter

eine 31 m lange, vollständig aufgedeckt werden. In der Grube und in

ihrer Nähe wurden Brandgräber mit je zwei dreieckigen Anhängern

gefunden, die aus linearverzierten Scherben derselben Art, wie sie in den

Gruben neben Gebrauchsgegenständen und Hüttenlehm vorkamen. Neben

einem der Gräber fand sich die zu ihm gehörige vertiefte Verbrennungsstätte.

Ein auf dem oberen Teil des Judenberges unter dem Inhalt einer Grube gefundener

Anhänger trug wie alle an dieser Stelle gefundenen Scherben die Tieffurchenstiche

des Rössen-Niersteiner Typus, außerdem aber auf der anderen

Seite ein gabelförmiges Zeichen, welches erst bei seiner Herstellung

als Amulett eingeschnitten war. Vgl. Prähist. Zeitschr. III 1911 S.34ff."

Marköbel mit den Hirzbacher Höfen S. 75

"Im westlichen Teile der Gemarkung, wo die Grenze jetzt zugunsten des

selbständigen Gutsbezirkes Baiersröder Hof nach Osten vorgeschoben

ist, sind in den Jahren 1907 und 1908 an der neuen Grenze südlich

von dem Wiesentälchen "Steinweide" und weiter nördlich auf dem

"Röderfeld" zahlreiche Brandgräber der jüngeren Steinzeit

mit Halsketten aus verzierten Kieseln und neben ihnen ebensolche Wohngruben

mit Liniarbandkeramik, vereinzelt mit Scherben des Großgartacher

Typus, gefunden und aufgedeckt worden Vgl. Prähist. Zeitschr. III

1911 S. 11ff.

1 km südlich des Baiersröder Hof, 150-200 m östlich

von der Kreuzung des Butterstadter Weges mit der Chaussee Ostheim-Marköbel,

wurden im Mai 1912 an der Nordseite der Chaussee bei der Verschiebung des

Straßengrabens drei neolithische Gruben und ein Brandgrab durchschnitten.

Aus der Branderde des letzteren wurde in meiner und Dr. W. Müllers

Gegenwart eine spinnwirtelförmige Tonperle erhoben, wie sie in den

letzten Jahren bei Frankfurt, aber noch nicht im Hanauer Gebiete in neolithischen

Gräbern als Bestandteile von Halsketten gefunden sind. Vgl. Altfrankfurt

II 4 s. 117 und Abb. 1 und 2: IV 1 S. 22ff und Abb. 1-4.

Neolithische Gruben waren auch südlich und östlich von den

Hirzbacher Höfen in den Jahren 1903 und 1906 gefunden, 200 m südwestlich

vom südlichsten Hofe in der Gewann "Kammerborn" mit Großkartacher

Keramik und dreieckigen, breitnackigen Steinbeilen. Ein ganz erhaltenes,

mit Stich-und Strichornamenten ganz überdecktes und mit Buckeln am

Bauchknick versehenes Urnchen, welches im Jahre 1903 vom Vorarbeiter Bausch

gefunden und ins Hanauer Museum verbracht war, dürfte, da es nach

Angabe des Finders die noch vorhandenen kalzinierten Knochen enthalten

hatte, zu einem Brandgrab gehört haben. Denn auch von Marköbeler

Gräbern hatten zwei zerdrückte, aber in ihren Bestandteilen vollständig

erhaltene Großkartacher Gefäße enthalten, in welchen dort

freilich nicht die Knochenreste geborgen waren. Vgl. Prähist. Zeitschr.

a. a. 0. S. 32".

Baiersröder Hof S. 78

"Das Feld im westlichen Teil des großen Gutsbezirks zwischen der

Ostheim-Marköbeler Chaussee und dem "Firzenfluß" ist bedeckt

von neolithischen Gräbern und Gruben mit Linearband-und Rössen-Großgartacher

Keramik. Die ersten wurden im Jahre 1903//04 von Bausch gefunden und von

uns aufgenommen. Im Jahre 1907 wurden mehrere untersucht, im Jahre 1909

eine Grube mit Großgartacher Scherben, ornamentierten Doppelanhängern

aus Tonschiefer und einem Brandgrab mit Kieselkette und Großgartacher

Gefäßscherben vollständig von Verworn und Heiderich ausgegraben.

Vgl. Prähist. Zeitschr. III 1911 S. 26Ff und Anthropol. Korrespondenzbl.

XLI Nr. 1/3 1910 S. 9Ff und S.13ff. Neuerdings wurden auf denselben Äckern

im Winter 1911/12 wieder viele Gruben aufgerissen. Auch weiter östlich

sind im Jahre 1907 an beiden Seiten des von Butterstadt nach dem Hofe führendes

Weges, etwa 200 m südlich und südwestlich vom Hofe Gruben gefunden,

westlich vom Wege mit Großgartacher, östlich mit linearverzierten

Scherben (Spiral-Mäander-Keramik nach Köhl). Endlich fanden sich

im Jahre 1908 zahlreiche Gräber und Gruben mit beiden Gattungen der

Bandkeramik (getrennt) an der Ostseite des Gutsbezirkes, unmittelbar neben

den unter "Marköbel" erwähnten, sowohl auf dem "Röderfeld"als

südlich von der "Steinweide".

Butterstadt S. 78, 79

"Über die vor dem Jahre 1903 an der hohen Straße gefundenen

Reste aus der jüngeren Steinzeit hat Prof. Küster auf der vierten

Versammlung des Südwestdeutschen Verbandes f. r.-g. A. In Mainz 1903

berichtet. Vgl. das Protokoll im Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der

d. G. u. A. 1903 S. 240ff. Der aus mehreren Höfen bestehende Weiler

trat erst im Jahre 1900 durch die Auffindung einer römischen Gigantensäule

und die baldige Aufdeckung zahlreicher neolithischen Wohngruben in die

Reihe der archäologischen Fundstellen des Hanauer Landes, unter welchen

er bald eine hervorragende Stelle einnehmen sollte. Die ersten neolithischen

Wohngruben mit Linearband-und Rössen-Niersteiner Scherben wurden in

der Umgebung der Gigantensäule auf dem Grundstück von C. Toussaint,

320 m nordwestlich vom Weiler, gefunden. Vgl. Hess. Mittl. 1902 S. 18,

4 und Fundakten des M.H.

Von der größten Bedeutung aber waren Funde, welche auf dem

"Tannenkopf" (nicht auf dem "Braunsberg") gemacht wurden. Hier sind auf

den ausgedehnten Ackerbreiten des Gutsbesitzers Jung zu beiden Seiten des

langen Feldweges, der von dem östlichen Knie des Weges nach dem Baiersröder

Hofe geradlinig nach Osten zieht und der ehemals hier noch erkennbaren

"hohen Straße" fast genau entspricht, neben Gräbern und Gruben

der späten Latène-Zeit und Einzelfunden aus der römischen

Periode bereits im Jahre 1902, dann wieder 1903 zahlreiche Gruben mit Steingeräten,

Mühlsteinen und Scherben beider bandkeramischen Kulturen vom Pfluge

aufgerissen worden, deren Inhalt von dem damals noch privatim suchenden

Arbeiter G. Bausch in die Hanauer Sammlung verbracht wurde. (In den Eingangsverzeichnissen

des M.H. ist mehrfach fälschlich der "Braunsberg" als Fundstelle angegeben

worden. Derselbe liegt weiter südöstlich an der Marköbeler

Grenze."

"Im Winter 1906/07 wurden dort (Tannenkopf) die ersten Brandgräber

mit Halsketten aus durchbohrten und zum Teil punkt-und strichverzierten

Kieseln gefunden und genau aufgenommen. Ihnen folgten in den nächsten

Jahren viele andere in demselben Distrikt und bald auch an der nördlichen

Gemarkungsgrenze und über diese hinaus. Zu den Kieselketten

kamen im Jahre 1910 auf dem ergiebigen Gebiete des Tannenkopfes auch Anhänger

aus Tonschiefer, in einem Falle mit Kieseln zu einem Hängeschmuck

vereinigt. Vgl. V. Bericht der Röm.-Germ. Kommission S. 8. Die Keramik

gehörte größtenteils der lienarverzierten Gruppe an. Vgl.

Prähist. Zeitschr. III 1911 S. 1ff."

Ostheim S. 80

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

Brandgrab der jügeren Steinzeit bei Ostheim mit einer Kieselkette in der

ursprüglichen und unberührten Lage, während der Ausgrabung 1909.

Die hellen Stellen innerhalb der Steinkette sind unverbrannte Knochenstücke.

(Aus: "HANAU Stadt und Land" von Ernst J. Zimmermann).

Repro: Rolf Hohmann

|

"Auf dem "Heckenwingert", dem westlichsten Teil des Ostheimer Feldes,

welches sich von der römischen Straße Saalburg-Marköbel

abdacht, waren bereits 1903 bei Begehungen zahlreiche dunkle Flecke aufgefallen,

die durch ausgepflügte Scherben und Handmühlsteine auf das Vorhandensein

neolithischer Wohngruben schließen ließen. Aber erst im Jahre

1909 konnten auf einem Grundstücke des Ökonomen Wilhelm Stein

Grabungen vorgenommen werden, bei welchen mehrere Wohngruben und ein Grab

mit stich - und strichverzierten Kieseln aufgedeckt wurden. Vgl. Prähist.

Zeitschr. III 1/2 1911 S. 24ff. In den Gruben kamen ausschließlich

linearverzierte Scherben neben Anhängern aus Tonschiefer mit Punkt

- und Lienearornamenten vor."

Windecken S. 90

"Sehr ergebnisreich waren die Ausgrabungen, welche im Winter 1908/09

auf den Grundstücken von Diegel und Weimel zwischen dem Bahnkörper

westlich der Haltestelle Windecken und der Landwehr (Landesgrenze), 200

m westlich von der Heldenbergener Chaussee vorgenommen wurden. Etwa 30

Wohngruben wurden an - und zum Teil vollständig ausgegraben. Die gefundenen

Scherben zeigen die Formen und Verzierungen der Eichelsbacher Gruppe der

Linearbandkeramik. Unter den übrigen Funden zeichnete sich eine aus

Doppelanhängern von Tonschiefer mit Strichverzierungen zusammengesetzte

Halskette aus. In Brandgräbern fanden sich drei Doppelanhänger

mit Strich-und Punktverzierungen, gleichfalls aus Tonschiefer."

Kilianstädten S. 95

"Über die im Jahre 1908 im Kilianstädter Walde, dicht an der

Landesgrenze und 400 m südöstlich von der Haltestelle Büdesheim

der Vilbeler-Heldenbergener Bahn, aufgedeckten neolithgischen Brandgräber

mit Anhängern von Tonschiefer und Tierzähnen als Beigaben sowie

linearverzierten Scherben vgl. man Prähist. Zeitschr. III 1911 S.

16 mit Taf. 1-20 (Wolff) und Festschrift zur Vers. der Deutschen Anthropol.

Gesellsch. Frankfurt a.M. 1908 S. 13ff. (Steiner)"

HANAU Stadt und Land - Kulturgeschichte einer fränkisch-wetterauischen

Stadt und ehemal. Grafschaft. Mit besonderer Berücksichtigung der

älteren Zeit. Von Ernst. J. Zimmermann. Unveränderter Nachdruck

der vermehrten Ausgabe von 1919

Einleitung

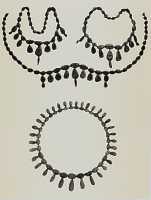

"Ornamentierter Steinhalsschmuck der jüngeren Steinzeit (ca. 2000

v. Chr.) Aus Brandgräbern der Umgebung Hanaus. Im Museum des Hanauer

Geschichtsvereins. Gefunden 1907 bis 1910 (Foto)

Typen der ornamentierten Steinketten aus der jüngeren Steinzeit

im Hanauer Geschichtsvereins=Museum (Foto ). Vgl. hierzu auch die Abb.

der drei oberen Ketten auf der Vorderseite. Sämtlich flache Kieselsteine,

nur Nr. 5 Schieferplättchen. Aufgenommen u. gez. von Ernst J. Zimmermann.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

Typen der ornamentierten Steinketten aus der jüngeren Steinzeit im Hanauer

Geschichtsvereins-Museum. Sämtlich flache Kieselsteine, nur Nr. 5 Schieferplättchen.

(Aus: "HANAU Stadt und Land" von Ernst J. Zimmermann).

Repro: Rolf Hohmann

|

Die Ornamentierung (auf beiden Seiten) besteht entweder in vertieften,

eingeschliffenen Strichen oder Punkten (mit dem Drillbohrer hergestellt)

oder in Strichen und Punkten. Die einzelnen Steinchen waren nicht so eng

aneinandergereiht, wie auf der Vorderseite dargestellt ist, sondern wie

sich aus der Lage der Steinchen bei der mit Sorgfalt geführten Ausgrabung

(Foto 3) feststellen ließ, 4 bis 5 mm voneinander entfernt. Innerer

Durchmesser war etwa 20 bis 22cm, sodaß die Kette bequem über

den Kopf gestreift werden konnte. Die Bestattung der Asche geschah in der

Weise, daß eine runde Grube von etwa 0,50 bis 0,60 m oberer und ebensolcher

Tiefe gegraben wurde, auf deren flachen, aber nicht sehr genau geebneten

Boden (vgl die Abb,) man die Steinkette - so gut dies ging sorgfältig

ausgebreitet hat, um in dem Zwischenraum, der inneren Oeffnung des Schmuckes,

die Asche mit den Knochenresten des Verbrannten aufzuhäufen. Letzeres

geschah, nach der fast kreisrunden Form der tiefdunkelrotbraunen Farbe

im Erdboden, welche die Asche hinterlassen, zu schließen, vermutlich

in einem Säckchen, das durch Aufschüttung der Erde platt gedrückt

wurde, aber rund blieb und von dem, wie auch von den Fäden, Pferdehaaren

oder Sehnen, mit denen die Kette zusammenhing, natürlich im Verlauf

der Jahrtausende nichts übrig geblieben ist. Verschiedene Halsketten

tragen am Mittelglied als Anhänger ein Steinchen von phallischer Form,

das wohl symbolische Bedeutung, Beziehung zur Fruchtbarkeit hat."

Chronik der Gemeinde Ostheim 1974

Kapitel: Unsere Heimat in vorgeschichtlicher Zeit. S. 9

"Ließ sich der Feuerstein schlecht durchbohren, so benutzte man

zu Schmucksteinen weicheres Material. Eine derartige Kieselkette, deren

Material wahrscheinlich aus dem Main stammen dürfte, wurde unversehrt

in einem Brandgrab gefunden, das zu einer neolithischen Siedlung nördlich

von Ostheim gehörte."

1150 Jahre Marköbel - 850 Jahre Baiersröderhof

(Hammersbach 1989)

Kapitel: Bodenfunde berichten aus der vorgeschichtlichen Zeit S.

2,3

"Zahlreiche Fundstellen in der Gemarkung von Marköbel zeigen, daß

die Bandkeramiker auch hier siedelten. "Am Kammerborn" nahe den Hirzbacher

Höfen fand man 1903 und 1906 verzierte Scherben, ein großes

unverziertes Gefäß und Steingeräte, ebenso am "Baiersröderhof",

westlich des Hofes zwschen der Ostheim-Marköbeler Straße und

dem Firzenfluß. Zwei restaurierte Gefäße von dieser Fundstelle

zeigen sehr deutlich bandartige Verzierung. Eine markante Fundstelle liegt

an der Straße nach Ostheim auf dem Gebiet des Baiersröderhofes.

Diese sogenannten "WETTERAUER BRANDGRÄBER" beschäftigen die Wissenschaftler

mehrere Jahrzehnte und waren zu Anfang unseres Jahrhunderts eine archäologische

Sensation. Doch wurden nach 1920 keine Gräber mehr gefunden, nachdem

der Entdecker der Brandgräber, der Windecker Brunnenbohrer Bausch,

seine Ausgrabungstätigkeit einstellte. Der wichtigste Fund innerhalb

dieser Gräber waren Ketten aus Kieselsteinen. Diese Ketten waren es

auch, die diese Gräber nach heutigem Wissenstand als Fälschung

entlarvten. Denn Bohrer, mit denen solche kleinen Löcher hätten

gebohrt werden können, gab es z.Zt. der Bandkeramik nicht (Diese bestanden

aus Feuerstein oder Quarzit, aber nicht aus Stahl)."

Führer zu archäologischen Denkmälern

in Deutschland

Hanau und der Main-Kinzig-Kreis (1994)

Kapitel: Die Besiedlung des Main-Kinzig-Kreises von der Jungsteinzeit

bis in die Eisenzeit S.44

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

Ornamentierter Steinhalsschmuck der jü:ngeren Steinzeit (ca. 2000 vor Chr.)

Aus Brandgräbern der Umgebung Hanaus. Im Museum des Hanauer Geschichtsvereins.

Gefunden 1907 bis 1910.

(Aus: "HANAU Stadt und Land" von Ernst J. Zimmermann).

Repro: Rolf Hohmann

|

"Die Angang des 20. Jahrhunderts im Untermaingebiet und besonders häufig

im Gebiet des heutigen Main-Kinzig-Kreises entdeckten "Wetterauer Brandgräber"

erwiesen sich in den fünfziger Jahren endgültig als Fälschung

und "echte" Brandgräber, die, wie schon anderenorts beobachtet , vorherrschende

Bestattungssitte der LBK konnten in ganz Hessen noch nicht nachgewiesen

werden. Einzig belegt sind in Hessen einzelne Körperbestattungen ,

d.h. Hockergräber mit Keramik-, Stein-und Knochengerät sowie

Muschelschmuck-Beigaben in Siedlungen. Aber auch diese fehlen im Main-Kinzig-Kreis."

Chronik Ostheim - Ein Stadtteil von Nidderau im Jahr

2000

Herausgegeben von der Stadt Niderau als Band 9 in

der Reihe "Nidderauer Hefte"

Kapitel: Vor-und Frühgeschichte - Archäologisches aus der

Ostheimer Gemarkung S. 16

"Trotz sporadischer Nachsuche haben alte Fundmeldungen vom Baiersröderhof

(Anmerkung 15: Wolff 1913, 78; Kutsch 1926, 26, W. Meier-Arendt 1966, 124f.

(unter Marköbel) bisher keine nähere Eingrenzung oder Bestätigung

gefunden. Bei den von dort berichteten bandkeramischen "Brandgräbern"

handelt es sich, wie bei allen diesbezüglichen Fundmeldungen aus der

Region, um klare Fälschungen, wobei Wolffs Vorarbeiter G. Bausch wohl

zu Unrecht bezichtigt wird (Anmerkung 16: G. Loewe 1958. Einigen Windecker

Bürgern ist der eigentliche Übeltäter noch in Erinnerung;

den Namen konnten wir aber nicht in Erfahrung bringen."

Nachbetrachtung: Seit Veröffentlichung des Buches von Profesor

Georg Wolff sind 90 Jahre vergangen. Auch in der archäologischen Bodenforschung

ist die Zeit nicht stehen geblieben.

Dendrologie, C-14-Bestimmung, Elektronenmikroskopie und in jüngster

Zeit die Gentechnik haben das Wissen über die in der Praehistorie

lebenden Menschen in einem kaum vorausschaubaren Maße erweitert.

So können wir uns heute ein wesentlich besseres Bild von den

in unserem Raum siedelnden, nach den Verzierungen ihrer Tongefässe

genannten "Bandkeramikern" machen, als dies den Archäologen zu Beginn

des 20. Jahrhunderts möglich war. Über den heutigen Stand der

Wissenschaft auf diesem Spezialgebiet soll in einem gesonderten Beitrag

berichtet werden.

|