| In allen bisher bekannten Abhandlungen, die sich kritisch mit den Wetterauer

Brandgräbern und der Rolle des Windecker Brunnenbauers Georg Bausch

befassen, wird über das eigentliche Geschehen auf den jeweiligen Fundplätzen

nur in wenigen Sätzen berichtet. Um auch den interessierten Laien

eine Vorstellung einer archäologischen Ausgrabung zu Beginn des vorigen

Jahrhunderts zu vermitteln, wird der Geschichtsverein Windecken in Folge

Berichte von damals handelnden Personen im Wortlaut veröffentlichen.

Nur so ist gewährleistet, daß sich die Besucher unserer Homepage

eine unbeeinflusste Meinung bilden können.

Wir beginnen mit dem Abdruck eines Vortrags, den Professor F.K. Heiderich

am 21. Mai 1909 in einer Sitzung des Anthropologischen Vereins Göttingen

hielt. Sie wurde im Band 41 des Korrespondenz-Blattes der Deutschen Gesellschaft

für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte veröffentlicht:

"Die Grabungen, über die zu berichten ich heute die Ehre habe,

wurden veranlaßt durch zwei Publikationen von Herrn Prof. Wolff in

Frankfurt a.M., worin dieser Brandgräber aus der jüngeren Steinzeit,

speziell aus der Kulturperiode der Bandkeramik, beschreibt. Sie wissen

aus einem früheren Vortrage, den Herr Prof. Verworn hier im Verein

gehalten hat, daß man aus dieser Kulturperiode zwar eine ganze Menge

von Ansiedelungen in den verschiedensten Gegenden kennt, daß es aber

bei einer großen Reihe dieser Ansiedelungen bisher, trotz genauer

Forschung, noch nicht gelungen ist, die Grabstätten aufzufinden.

Nach dieser Richtung hin hat also die Wolffsche Entdeckung große

Bedeutung. Uns hier in Göttingen interessieren die Funde deswegen

noch ganz besonders: denn die Ansiedelungen in der hiesigen Gegend, z.B.

bei Diemarden, gehören derselben Kulturperiode an, aber auch hier

ist das Suchen nach Grabstätten bis jetzt vergeblich gewesen. Wir

wandten uns daher an Herrn Prof. Wolff mit der Bitte, uns eine Grabung

in dortiger Gegend zu ermöglichen, da wir glaubten, durch eine genaue

Untersuchung dieser Grabstellen Anhaltspunkte in hiesiger Gegend gewinnen

zu können. Herr Prof. Wolff kam uns in der liebenswürdigsten

Weise entgegen und stellte uns den Arbeiter, der die ersten Brandgräber

ausgegraben hatte, für unsere Grabung zur Verfügung.

So konnten wir dann am 3. Osterfeiertag mit der Grabung beginnen. Die

Ausgrabungsstellen liegen in den Gemarkungen Butterstadt und Domäne

Baiersröder Hof. Sie sind von der Station Ostheim der Hanau-Friedberger

Bahn in etwa 3/4 Stunden zu erreichen. Die Lage der Ansiedelungen ist ganz

typisch für diese Zeitepoche. Sie befinden sich an einem flach abfallenden

Hügel, gehen aber noch bis in das Tal hinunter. Im Tal fließt

ein kleiner Bach. Der Boden ist fruchtbar, ist tiefgründiger Lehmboden.

Also genau dieselben örtlichen Verhältnisse wir auch hier in

Diemarden, wie an zahllosen anderen Stellen derselben Kulturperiode. Die

Wohnstellen waren an der Erdoberfläche deutlich als große dunkle

Flecke zu erkennen.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

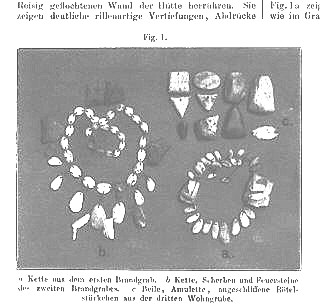

Die in den Gräbern und Gruben gefundenen Beigaben.

Repro: Rolf Hohmann

|

Als ich am ersten Morgen über die Felder ging, war ich erstaunt,

wie stark an Wohnstellen besetzt jene Gegend war. Der Vorarbeiter Bausch

hatte bereits zwei Stellen für die Grabung vorbereitet und Versuchsgräben

angelegt. Bei der Vertiefung des ersten Versuchsgrabens schon stießen

wir auf ein Brandgrab. Wir ließen dieses vorläufig unberührt

und gruben erst die Wohnstelle in der ganzen Ausdehnung frei. Sie war ziemlich

kreisrund angelegt und hatte einen Durchmesser von 5,20m bei einer Tiefe

von 1 m unter der Ackeroberfläche. In dem nordöstlichen Teile

der Grube fand sich eine fast kreisrunde Vertiefung, deren Durchmesser

1,80 m betrug und deren Boden 30 cm tiefer lag als der Boden der großen

Grube. An dieser Stelle schloß sich eine parallelwandige Verlängerung

der Grube an, welche 85 cm breit und 1,40 m lang war. Hier mag wohl die

Feuerstelle gewesen sein, denn hier fanden sich viele Holzkohlestückchen,

einige Lehmbrocken, die im Feuer gewesen waren, und viele Scherben großer,

ganz roh gearbeiteter Gefäße.

Außerdem lagen hier einige Stücke eines glimmerhaltigen Gesteins,

das wohl bei der Herstellung von Kochgefäßen mit verwandt

werden sollte, wenigstens weisen die gefundenen Scherben darauf hin, da

sie viele Glimmerstückchen enthalten. Im ganzen Umkreis der Grube

fanden sich Lehmstücke, die von dem Bewurf der aus Reisig geflochtenen

Wand der Hütte herrührten. Sie zeigen deutlich rillenartige Vertiefungen,

Abdrücke der Holzstäbe der Wand. Im übrigen suchten wir

vergebens nach Scherben und Steingerät in der Grube. Ich war deshalb

anfangs, ehe ich die Herdstelle gefunden hatte, im Zweifel, ob dies wirklich

eine bewohnte Grube gewesen sei oder nicht nur eine Grabstelle. Ich glaube

aber, daß sich das Fehlen von sonstigen Gerätschaften sehr einfach

durch die Annahme erklären läßt, daß die Bewohner

der Grube dieselbe nach Anlage des Grabe verlassen und dabei natürlich

ihr sämtliches brauchbares Gerät mitgenommen haben.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

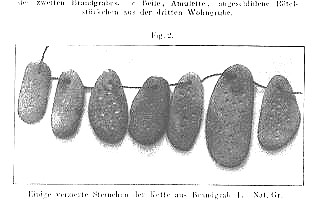

Einige durchbohrte und mit Punktverzierungen versehene Mainkiesel. Der Faden aus Omas Nähkörbchen diente der Demonstration.

Repro: Rolf Hohmann

|

Das Grab hob sich von dem gelben Lehm der Umgebung deutlich durch seine

intensiv schwarze Farbe ab. Die Begrenzung war eine ganz scharfe. Es hatte

eine ovale Form, war 35,5 cm lang und 32 cam breit. Die schwarze, erdige

Masse, aus der es bestand, war unzweilhaft Leichenbrand. Die war durchsetzt

von gebrannten Knochenstückchen und Kohle. Bei vorsichtiger Entfernung

der schwarzen Erde kamen wir sehr bald auf kleine ovale Steinchen, die

an einem Ende durchbohrt sind und im Kreis angeordnet lagen. Es fanden

sich insgesamt 30 Steinchen von verschiedener Größe vor. Sie

waren genau der Größe nach geordnet und zwar so, daß die

größeren in der Mitte lagen: die elf größten Steinchen

sind durch kleine Pünktchen sehr hübsch verziert.

Die Steinchen gehörten wohl zu einer Kette zusammen und stellten

den Schmuck des Menschen dar, dessen Asche hier bestattet ist. An zwei

Stellen, und zwar in der Ostwestrichtung orientiert, lagen unter den Steinchen

der Kette Bruchstücke von zwei Steinbeilen, von denen eins neu angeschliffen

ist. Nach Entfernung der gesamten Aschenreste stellte sich heraus, daß

dieselbe in in einer flachen, tellerartigen Grube gelegen hatten. Die Kette

lag fast auf dem Grunde der Grube, ist also zuerst hineingelegt worden,

der Leichenbrand dann darübergestreut.Die zweite Wohngrube war gleichfalls

rund und von derselben Größe wie die erste. Eine bestimmte Feuerstelle

ließ sich in ihr nicht ermitteln. Es fand sich eine Menge Scherben

größerer Gefäße, die denen der vorigen Grube völlig

glichen, aber allenthalben verstreut lagen. Ungefähr in der Mitte

der Grube lag lag umgestürzt ein wohlerhaltener Mahlstein. Daß

er in Benutzung gewesen ist, beweist die deutliche Aushöhlung.

Ferner befand sich in der Nähe des Mahlsteines ein eigenartiges

zuckerhutförmiges, gebranntes Tonstück, dessen Verwendung noch

rätselhaft ist. Seine Höhe beträgt 16 cm, der Durchmesser

seiner Bodenfläche 10 cm. Dieses Stück ist an der Spitze nicht

durchbohrt, wie ähnliche, die an anderen Orten gefunden worden sind.

Auch in dieser Grube fanden wir ein Grab. Es lag am östlichen Rande

der Grube und glich in seinem Aussehen völlig dem vorher beschriebenen.

Beim Wegräumen der Branderde stießen wir auch wieder auf Steinchen

einer Kette. Die sind aus demselben Material wie die des vorigen Grabes.

Im Gegensatz aber zu jenen waren alle beide an beiden Enden durchbohrt,

so daß sie wie Glieder einer Kette der Länge nach aneinandergereiht

werden konnten. Sieben dieser Steine, und zwar die größten,

die in der Mitte lagen, tragen außerdem an der Längsseite ein

Loch. Zu diesen gehören Steinchen, die nur einseitig durchbohrt sind

und als Anhänger an die dreifach durchbohrten Steinchen dienten.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

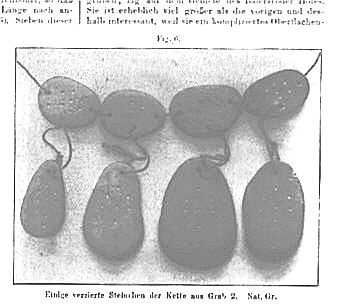

Vier der aus Grab 2 geborgenen Mainkiesel hatten nur eine Bohrung und wurden als Anhänger einer Kette bezeichnet.

Repro: Rolf Hohmann

|

Die Anhänger sowohl wie die Steinchen, an denen sie hingen, sind

durch Punktornamente recht hübsch verziert. Die Steinchen sind außer

der Durchbohrung und der Verzierung nicht weiter bearbeitet. Die Leute

haben sich diese Steinchen in dem Kiesgerölle der Flüsse zusammengesucht.

Ich habe selbst am Main, der etwa zwei bis drei Stunden von der Ausgrabungsstelle

entfernt fließt, derartige Steinchen gefunden. Doch muß man

sehr lange suchen, bis man eine zu einer Kette genügende Menge von

Form und Größe zueinander passenden Steinchen findet. Darin

mag wohl auch der Wert des Schmuckes gelegen haben. Verziert und durchbohrt

wurden die Steinchen mit Hilfe von Feuersteininstrumenten. Das gelingt

sehr leicht, wie ich mich selbst überzeugt habe. Um die Kette herum

fanden sich dann noch in dem Grabe vier Feuersteinplättchen und sechs

Scherben. Bemerkenswert ist, daß die Scherben in verschiedener Art

verziert waren. Die meisten zeigten einfache Linearverzierung, ein Stück

aber wies Stich-und Strichornamentierung nach Art des Rössen-Großgartacher

Typus auf. Das ist ein prinzipiell wichtiger Fund.

Die dritte und letzte Wohngrube, die wir ausgruben, lag auf dem Gebiet

des Baiersröder Hofes. Sie ist erheblich viel größer als

die vorigen und deshalb interessant, weil sie ein kompliziertes Oberflächenrelief

hatte. Wir haben deshalb genaue Messungen der Grube vorgenommen und mit

Hilfe eines an Ort und Stelle hergestellten Lehmmodells eine genaue Rekonstruktion

der Grube gemacht. Die Grube enthält in ihrem nördlichen Teile

größere, durch Wälle voneinander getrennte rundliche Räume.

In dem einen fand sich eine Vertiefung in der Größe und Tiefe,

wie wir sie in der ersten Wohngrube kennen gelernt haben. Diese drei Räume

mögen wohl vorwiegend als Wohnäume benutzt worden sein. In diesen

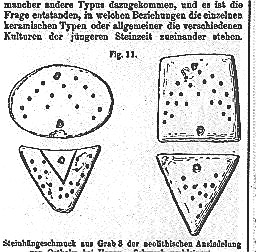

Gruben fanden wir zwei kleine Beile und ferner flache Schieferplatten,

die wohl als Amulette gedient haben. Eine derselben ist vierseitig und

doppelt durchbohrt. Diese beiden bildeten zusammen ein Gehänge. Von

zwei anderen, die aber vielleicht nicht zusammengehören, ist die eine

oval, doppelt durchbohrt, die andere ebenfalls dreiseitig an der Basis

ausgebuchtet und daselbst durchbohrt. Diese Schieferplatten sind durch

Punkte verziert.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Verzierte Schieferplättchen aus Grube 3, Zeichnung von Prof. Heiderich (?)

Repro: Rolf Hohmann

|

Außerdem lagen in diesen Gruben zwei Stückchen Rötel,

die ausgeschliffen sind. Der aus ihnen hergestellte Farbstoff dürfte

wohl zum Bemalen der Haut und Geräte gedient haben. Dann fanden sich

hier noch eine Anzahl von Tierknochen, wohl Reste der Mahlzeiten der Bewohner.

Nach Süden hin schließen sich ganz unregelmäßig gestaltete

Räume an. Über deren Bedeutung sich nichts Bestimmtes sagen läßt.

Vielleicht sind hier die Schlafstellen gewesen. An zwei Stellen in der

Wohnung befanden sich kleine Hügel, die, wie die nähere Untersuchung

ergab, künstlich aufgeschüttet waren, denn sie waren von vielen

Kohlestückchen durchsetzt. In ihrer Nähe fanden sich zahlreiche

Tierknochen, die zum Teil im Feuer gewesen sind, Scherben größerer

Gefäße und zahlreiche Kohlestückchen. Man geht wohl nicht

fehl in der Annahme, daß hier die Herdstellen gewesen sind. Die Hügel

werden vielleicht für die Stäbe, an denen die Kochtöpfe

aufgehängt waren, gedient haben. Die Tierknochen stammen von Rind,

und zwar von jungen Tieren, zum Teil auch vom Hirsch; in der Ecke lag ferner

ein Stück Hirschgeweih. Auch in dieser Wohnung befand sich ein

Grab. Es lag im südlichen Teile derselben. In der Erde darüber

lagen reichverzierte Scherben, deren Ornamente mit gelber Farbe angestrichen

waren. Das Grab war von einem Erdhügel bedeckt.

Nach dessen Abräumung glich es den beiden anderen Gräbern

genau. Dieses Grab haben wir, um es in der Sitzung der Gesellschaft freilegen

zu können, uneröffnet dem Boden entnommen. Zu diesem Zecke wurde

ein an dem unteren Rande zugeschärfter Blechkranz um das Grab herum

in die Erde eingedrückt, darauf wurde das Erdreich außerhalb

des Kranzes entfernt und nun ein starkes Blech unter dem Kranze durchgeschoben

und so die in dem Kranze befindliche Erdmasse von der Unterlage abgetrennt.

Dann wurde das Grab in eine Kiste verpackt und hierher transportiert"

Soweit der Vortrag von Professor Heiderich im Wortlaut. Seine Ausführungen

werden später hinsichtlich des von Gudrun Loewe gegen Georg Bausch

erhobenen Fälschungs-Vorwurfs aus des Sicht eines Autodidakten einer

näheren Betrachtung unterzogen.

Anschließend sprach Professor Max Verworn über den "Kulturkreis

der Bandkeramik" mit besonderer Berücksichtigung der Ausgrabungen

bei Hanau und Diemarden bei Göttingen. Die für unsere Nachforschungen

relevanten Passagen seiner Ausführungen werden wir zu einem späteren

Zeitpunkt veröffentlichen. Am Schluß der Zusammenkunft des Anthropologischen

Vereins Göttingen am 31. Mai 1909 fand eine wohl außergewöhnliche

Demonstration statt: "Nach dem Vortrage wurde in der Sitzung das noch ungeöffnet

mitgebrachte Brandgrab der großen Hanauer Wohngrube geöffnet.

Es fand sich bei der auf dem Tisch vorgenommenen Ausgrabung außer

dem Leichenbrand eine einfache Kette aus unverzierten Steinchen, die von

je einem Loch durchbohrt an einer Schnur befestigt waren. Die Aushebung

des Grabes wurde von der zahlreich besuchten Versammlung mit gespannnter

Aufmerksamkeit verfolgt." |