|

|

Gudrun Loewe fällte vernichtendes

Urteil

Hat Laie Georg Bausch alle Koryphäen getäuscht

?

Von Rolf Hohmann

| Als Professor Dr. Georg Wolff im Jahre 1929 verstarb, waren die "Wetterauer

Brandgräber" längst in vielen Fachzeitschriften und Lehrbüchern

fest verankert. Kein Prähistoriker zweifelte die Echtheit dieser außergewöhnlichen

bandkeramischen Gräber und - trotz einiger Ungereimtheiten -, wurden

auch nicht die Beigaben in Form von durchlochten Mainkieseln, Schieferplättchen,

Gefäßbruchstücken usw. als unecht angesehen.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Aus dem Loewe-Verzeichnis aller "Wetterauer Brandgräber" mit den in ihnen anthaltenen Artefakten 1906-1910

Scan: Rolf Hohmann

|

Sollte es bei diesen Brandgräbern nicht mit rechten Dingen zugegangen

sein, so hat Georg Bausch das Geheimnis 1932 mit ins Grab genommen. Es war

dann wohl der in Marburg lehrende Professor Dr. Gero von Merhart, der Ende

der 30er Jahre zwar nicht die Echtheit der Brandgräber an sich in Frage

stellte, wohl aber die vieldiskutierten Steinketten. Hier wird immer wieder

sein Schüler Armin Stroh zitiert, der in seiner 1938 verfassten Dissertation

"Die Rössener Kultur in Südwestdeutschland" das Thema kurz streift

und ausführt: "Um die Erforschung der "Wetterauer Brandgräber" war

besonders Wolff bemüht, aus dessen Feder eine umfangreiche Literatur

zu dieser Frage herrührt. Schuchardt gibt folgende kurze Beschreibung:

"Sie markieren sich als runde schwarze Flecken, nicht größer als

eine gewöhnliche Schüssel. Umgrenzt ist das Rund von den verzierten

flachen Steinchen einer Halskette. In der Mitte liegen, mit Holzkohle gemischt,

die fast zu Asche verbrannten Knochen und einige Scherben, zur Hälfte

von Spiral-, zur Hälfte von Rössener Keramik." In einer Fußnote

merkt Stroh an: "Eine eingehende kritische Untersuchung der Kieselketten

und vor allem der "Anhänger" wäre dringend geboten. Mindestens sollten

sie, solange eine solche nicht stattgefunden hat, nicht zu irgendwelchen Schlüssen

oder Beweisführungen herangezogen werden." Der Doktorant äußerte

also einen vagen Verdacht, ohne jedoch einen direkten Fälschungsvorwurf

zu erheben.

Wesentlich eingehender befasste sich 1943 Hermann Müller-Karpe in seiner

Seminararbeit "Zur Originalitätsfrage der Wetterauer Brandgräber"

mit der Materie. Er faßt in seinem Resümee zwar viele Verdachtsmomente

zusammen, die für eine Fälschung sprechen könnten, fällte

aber kein endgültiges Urteil über eine mögliche Manipulation

der Gräber und Beigaben durch Georg Bausch.

Das blieb Gudrun Loewe vorbehalten, die in ihrer 1958 in der "Germania"

veröffentlichten Abhandlung "Zur Frage der Echtheit der jungsteinzeitlichen

"Wetterauer Brandgräber" den Stab über den Windecker Brunnenbauer

brach. Da diese vielzitierte Arbeit vom Geschichtsverein Windecken 2000 aufgrund

umfangreicher Quellenstudien und eines kürzlich aufgetauchten schriftlichen

Augenzeugenberichts von Grabfreilegungen in der Gemarkung Butterstadt im

Jahre 1907 nicht in allen Teilen widerspruchslos hingenommen werden soll,

veröffentlichen wir nachfolgend den Loewe-Text im Wortlaut.

Im jungsteinzeitlichen Fundgut Hessens bilden die "Wetterauer Brandgräber"

eine Sondergruppe; sie haben ihren Namen von G. Wolff erhalten auf Grund seiner

Funde in der südlichen Wetterau, insbesondere dem Vorland von Frankfurt

und Hanau. Meist werden sie der Bandkeramik, seltener der Rössener Kultur

zugeschrieben, entweder wegen ihrer Lage in oder bei "Wohngruben" oder wegen

eingestreuter oder beigegebener, ja sogar zu Schmuckanhängern verarbeiteter

Scherben dieser oder jener Kultur. Zu Beginn unseres Jahrhunderts galt der

"Rössen-Gartacher Stil" als eine Spielart der Bandkeramiker. Einen Beleg

hierfür und auch ein Bindeglied für die Verschmelzung von Liniearbandkeramik

mit Rössen zum "Wetterauer Stil" fand Wolff in Gestalt der Wetterauer

Brandgräber.

Die Entdeckung der Gräber war eine Sensation. Wolff schreibt darüber:

"Zum ersten Mal in ganz Westdeutschland fanden sich in Verbindung mit dieser

Keramik neben und in den durch die Unregelmäßigkeit ihrer Profile

und Grundrisse auffallenden Wohngruben (seit 1907) auch sehr unscheinbare

Brandgräber. Der Umstand, daß diese leicht übersehen werden,

erklärte es, daß dort und in anderen Gegenden mit derselben Keramik

bis dahin überhaupt keine Gräber gefunden worden waren". Der mehrfach

hinzugezogene Direktor der Römisch-Germanischen Kommission äußert:

"Es wird von höchstem Interesse sein, durch fortgesetzte

Beobachtungen festzustellen, wie weit sich diese offenbare Stammeseigentümlichkeit

räumlich erstreckt und wann innerhalb der neolithischen Periode sie auftritt."

K. Schumacher vermutet, daß "die in der Wetterau so häufigen

Brandgräber, die in dem nicht minder dicht besiedelten Rheinhessen bis

jetzt fehlen, mit der Zeit wohl auch auftauchen werden...." Allein, die

Hoffnungen auf weitere Funde von Brandgräbern dieser Art in der Wetterau

oder anderwärts gingen nicht in Erfüllung. Seit 1920 wird kein

entsprechender Grabfund mehr verzeichnet.

Nachdem nun mehr als ein Menschenalter seit der Auffindung der letzten "Wetterauer

Brandgräber" in Windecken im Apil 1920 verstrichen sind, mag man sich,

vor allem angesichts der vielen bandkeramischen und Rössener Funde,

die in der Zwischenzeit gehoben wurden, und in Anbetracht der verfeinerten

Grabungsmethoden die Frage vorlegen: Warum kamen diese Brandgräber nur

zwischen 1907 und 1920 zu Tage? Zur besseren Übersicht des umfangreichen

Fundstoffes soll die eingefügte Tabelle dienen, in der alle Brandgräber

mit Beigaben der typischen Schmuckketten oder -anhänger in der Reihenfolge

ihrer Auffindung und unter Berücksichtigung der Schmuckbeschaffenheit

verzeichnet sind. Auch Einzel- oder Siedlungsfunde solcher Schmuckstücke

fanden Aufnahme. Da Wolff kein systematisches Fundregister veröffentlicht

hat, waren nicht alle Einzelangaben mit völliger Sicherheit zu gewinnen,

zumal auch sein damals beispielhaftes Inventarwerk der südlichen Wetterau

ungleichwertige, mitunter detaillierte, oft aber nur summarische Angaben über

die Brandgräber enthält.

In einem grundlegenden Bericht von 1911 nennt Wolff für die erste große

Gräbergruppe in der Gemarkung Butterstadt (nahe der Grenze gegen Marköbel)

häufig auch Marköbel als Fundort; ähnlich verfährt er

in einigen späteren Arbeiten. An der ungleichmäßigen Berichterstattung

liegt es auch, daß nicht für alle Funde bekannt ist, wer sie geborgen

hat. In mehr als der Hälfte der Fälle wird der Vorarbeiter G. Bausch

erwähnt, der im Herbst 1906 die ersten Funde machte und als Brandgräber

deutete, ohne daß ein Wissenschaftler den Befund im Gelände gesehen

hatte. Die Beteiligung von Bausch ist, soweit ersichtlich, in die dritte Spalte

der Fundliste aufgenommen. Anfangs fanden Bauschs neuartige Funde Mißtrauen

bei Wolff, weil die Kiesel mit Tinte gefärbt waren und dem Mannheimer

Museum angeboten wurden. Später als Bausch im April 1910 mit seinem

Sohn nach Göttingen geschickt wurde, um als erfahrener Vorarbeiter bei

der großen Bandkeramikgrabung in Diemarden zu helfen, "....erregten

die besondere Aufmerksamkeit der gelehrten Welt die steinernen Schmuckanhänger,

die 11 an der Zahl, zerstreut in verschiedenen Wohngruben gefunden wurden".

Weiter schreibt B. Crome: "Die völlige Aehnlichkeit mit den von Wolff

in der Wetterau gefundenen Anhängern fiel sogleich ins Auge". Auch

Wolff stellt "die auffallende Übereinstimmung der Diemardener Anhänger

in Form, Größe und Ornamenten mit den am Rüdigheimer Judenberge

und auf dem gegenüberliegenden Tannenkopf bei Butterstadt" fest;

deshalb ist es notwendig, festzustellen, daß bei der Hebung der Diemardener

Stücke nur Bausch und sein Sohn, in keinem Falle aber ein wissenschaftlicher

Teilnehmer zugegen war (ein Stück fand Bausch schon am ersten Tage der

Grabung). "Wohl aus dieser kritischen Bemerkung Cromes, wie auch aus seiner

weiträumigen Materialkenntnis zieht W. Buttler den Schluß, "die

dort (Diemarden) gleichfalls angegebenen 8 Wetterauer Kieselanhänger

sind wahrscheinlich Wetterauer Herkunft und von dem Ausgräber Bausch

in das Fundinventar hineingeschmuggelt." Bei Crome liest man weiterhin:

"Auf einem ganz anderen Blatte steht natürlich, wenn einige Zeit nachher

Bauschs Sohn den Verfasser durch Kiesel mit rezenter Durchbohrung und Verzierung,

die er auf der "schwarzen Stelle" eines Ackers (wo im Jahre zuvor eine Dreschmaschine

gestanden hatte) umherstreute, zu täuschen versucht hat; die Stücke

der Grabung sind auf jeden Fall alte, echte Stücke."

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Rekonstruktion eines bandkeramischen Hauses nach G. Lanz. Aus: Der bandkeramische Siedlungplatz Langweiler 8 Gemeinde Aldenhoven (Ulrich Boelicke u.a.)

Scan: Rolf Hohmann

|

Hier steht eine erste Erkenntnis von Fälschungen neben dem Vertrauen

auf die seit 1907 eingeführten gleichartigen Funde, denn diese waren

bereits Gemeingut der Wissenschaft geworden. Namhafte Übersichtswerke

berichteten über die "Wetterauer Brandgräber" als Lokalgruppe:

G. Schwantes, Deutschlands Urgeschichte (1918, zuletzt 1952), C. Schuchardt,

Alteuropa (1918, zuletzt 1944); W. Bremer in Ebert XIV (1929) und Buttler

im Handbuch der Urgeschichte Deutschlands 2 (1938). Noch 1954 zieht H.D.

Kahlke "die Brandgräberfelder mit Linearbandkeramik des Maintals" in

Betracht trotz seiner eigenen Fußnote "Viele Prähistoriker

stellen die Echtheit der Funde in Frage" und beschreibt sie mit Zitaten

von Wolff und 0. Kunkel. Zweifel an der Echtheit der "Wetterauer Brandgräber"

scheinen hauptsächlich von der Marburger Schule G. von Merharts auszugehen:

A. Stroh hält 1940 die Gräber als solche für sicher, mißt

ihnen aber "bei den wenig eindeutigen Fundverhältnissen" keine

Bedeutung für das Verhältnis der Rössener zur Spiralbandkeramik

bei. 1943 widmet H. Müller-Karpe eine leider schwer zugängliche

Seminararbeit der Frage nach der Originalität der "Wetterauer Brandgräber".

Daß ihm ein klares Ergebnis versagt bleibt, hat wohl mehrere Gründe:

Einmal faßt er den Bereich seiner Nachforschungen zu eng und behandelt

nur die ins Museum Hanau gelangten Funde vor 1910, zweitens ist seine Fragestellung

allzu stark an die Person Bauschs geknüpft, und schließlich fehlte

es ihm wohl damals an Grabungserfahrung, um Wolff Tagebuch kritisch lesen

und ausschöpfen zu können. Schon Stroh erwähnt, daß die

Brandgräber lediglich in Wolffs Arbeitsgebiet zu Tage kamen. Tatsächlich

gibt ihre Verbreitung weder das Bild einer geographischen noch einer kulturellen

Einheit wieder, sondern eher eine Statistik, wo Wolff überall tätig

war, beziehungsweise seinen Mitarbeiter Bausch eingesetzt hat. Die Auffindung

der "Wetterauer Brandgräber" ist zeitlich und örtlich mit diesen

beiden Männern verknüpft.

Die "Verbreitung" geht nur in einigen Punkten über Wolffs eigentliches

Arbeitsgebiet, die südliche Wetterau, hinaus, nämlich in Muschenheim.

Kr. Gießen und Beltershausen (Frauenberg), Kr. Marburg. Und beide Male

ist Wolff der Ausgräber und berichtet für die Frauenberggrabung

auch von Bauschs wertvoller Mitarbeit. Darüber hinaus ließen sich

die von Wolff 1917 aufgezählten "neolithischen Scherben und mehrere

der für die bandkeramische Kultur der Wetterau charakteristischen Anhänger

und rohen Perlen aus Beltershausen-Frauenberg, Ebsdorf, Ronhausen, Bortshausen

im Ebsdorfer Grund und aus Schröck, Kr. Marburg, 1929 nicht mehr nachweisen,

und Buttler schreibt dazu: "Die übrigen von Wolff als Bandkeramik

bezeichneten Fudstellen im Ebsdorfer Grund....weisen nur rohe, unverzierte

Scherben auf, die jeder Zeitstufe angehören können." Tonperlen

und Scherbenanhänger gelten Buttler eben nicht wie Wolff als Charakteristika

der Bandkeramik. Der ganz abseits liegende, in der Fundliste nicht genannte

Fundort Diemarden, Kr. Göttingen, wurde oben schon als mit Bausch zusammenhängend

erwähnt.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

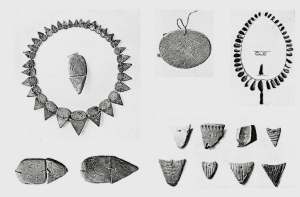

Beigaben aus Bausch-Gräbern. Links oben Kette aus Schieferanhängern (Windecken), rechts oben Kette aus Kieselsteinen (Marköbel) sowie

Einzelanhänger aus den Gemarkungen Ostheim, Rüdigheim und Windecken. Bearbeitet von Dr. Ferdinand Kutsch 1926

Scan: Rolf Hohmann

|

Aufschlußreich will es scheinen, daß die Gräberfunde der

ersten Fundjahre mehr in der Hanauer Gegend - Bausch war in Windecken zu

Hause und arbeitete je nach Bedarf für die Römisch-Germanische

Kommission und den Hanauer Geschichtsverein in der südlichen Wetterau

- häufen und späterhin, als Bausch Vorarbeiter des Historischen

Museums Frankfurt war, auch öfter im Frankfurter Raum auftreten. Zudem

fällt auf, daß den anfangs sehr reich mit Schmuck ausgestatteten

Gräbern später recht ärmliche folgen, und daneben Einzelfunde

von entsprechenden Stein- und Knochenschmuckstücken sowie Tonperlen

in Siedlungen die Fundorte vermehren. Das Aufsehen, das die "Wetterauer Brandgräber"

in der Wissenschaft erregten, galt ebensosehr der bis dahin für das

Neolithikum kaum bekannten Brandbestattung wie den völlig neuartigen

Grabbeigaben von Hängeschmuck. Letztere zeigen in der Reihenfolge der

Auffindung eine merkwürdige Entwicklung von Kieseln zu Schieferplättchen

und diesen ähnlich zugeschnittenen verzierten Gefäßscherben

und schließlich zu Perlen aus gebranntem Ton und Knochenanhängern

verschiedenster Form.

Kiesel- und Schieferanhänger müssen 1910/11 aus der Mode gekomen

sein und tauchen nur gegen Ende der "Fundperiode" nochmals vereinzelt auf.

Ungeahnte technische Fähigkeiten der Steinzeitmenschen schienen sich

in den feinen Durchbohrungen und Verzierungen anzudeuten. Wolff setzt ohne

Bedenken voraus, daß die oft weniger als 1 mm und bis zu 5 mm langen

zylindrischen, anscheinend meist von beiden Seiten her geführten Bohrungen

mit dem Silexbohrer ausgeführt worden seien; nur R. Welcker bewegt staunend

"die Frage nach der Technik dieser geradezu minutiösen

Bearbeitung des Steines". Die Vermutung, daß die feinen Bohrungen

und Punktverzierungen, wie auch die bei einigen Kieseln umlaufenden Halsrillen,

nur mit einem neuzeitlichen Stahlbohrer hergestellt sein können, bewog

mich, eine Anzahl Kiesel- und Schieferanhänger der Materialprüfungsanstalt

der Technischen Hochschule Darmstadt vorzulegen.

Das Gutachten vom 2.11.1954 lautet: "Zur Beurteilung von Bohrlöchern

wurden verschiedene Kiesel und Schieferplättchen vorgelegt. Die Steine

wurden zerschnitten und der Kanal durch Abschleifen vorsichtig freigelegt.

Die Bohrungen sind auffallend fein und besonders bei einem Kiesel zylindrisch

durchgehend. Die Enden des Bohrkanals sind an diesem Kiesel, im Gegensatz

zu anderen Stücken, nicht konisch erweitert. Das Erscheinungsbild ist

an diesem Kiesel entsprechend einer heutigen Bohrstelle. Auch mit dem Mikroskop

ließen sich keine abgesetzten Rillen in der Wandung beobachten, die

auf ein etappenweises Arbeiten schließen ließen. Die Dicke der

Bohrung betrug 0,95 mm, die Breite des Kieselsteines an der Bohrstelle 2,67

mm. Es kann gesagt werden, daß die Bohrung besonders an diesem Stück

durchaus den mit neuzeitlichen Geräten hergestellten Bohrlöchern

entspricht und sich stark von den abgesetzten und an den Enden konisch ausgeweiteten

Bohrungen der Steinzeit unterscheiden. Gez. Gerhard Schultz Diplom-Chemiker"

Der hier eingehend besprochene Kiesel stammt aus Butterstadt, Grab 34 (Museum

Hanau). Zur Erprobung des Arbeitsvorganges habe ich selbst mit der biegsamen

Welle eines Elektromotors zwei Löcher beiderseits der "Originalbohrung"

eines Schieferanhängers von Büdesheim gebohrt und den Rand des

Stückes bis zu diesen drei Löchern weggeschliffen. Das Ergebnis

zeigt Abb.1: Die linke Bohrung ist in einem Zuge von unten her durchgeführt;

beim Durchstoßen des Bohrers sprang oben ein kleines rundes Plättchen

weg. Die mittlere Bohrung ist "original" und noch etwas verschmutzt. Die

rechte Bohrung war meine erster Versuch; sie wurde von oben begonnen, dabei

kam mein Bohrer ins Schleudern, weil ich nicht rechtzeitig das feine Bohrmehl

des Tonschiefers ausblies; dann vollendete ich die Bohrung von der Gegenseite.

Wenn Wolff schreibt, "Diese Durchbohrungen sind....von beiden Seiten ausgeführt,

da sie von einem engen Teil in der Mitte sich nach beiden Außenseiten

ein wenig verbreitern," so hat er sicherlich Bohrungen wie Abb. 1, rechts

beobachtet. Doch ist eine so geringe Abweichung von der Zylinderform etwas

grundsätzlich Anderes als die für neolithische Kleinbohrungen in

Stein und Knochen bezeichnende doppelkonische (=sanduhrförmige) Form

des Bohrkanals, dessen schmalste Stelle nahe der Mitte des Stückes in

der Regel wenigstens 2 mm mißt, während die Öffnungen an den

Oberflächen etwa doppelt so weit sind.

Ebenso fein und zylindrisch wie bei den Steinanhängern sind häufig

die Durchbohrungen der seit 1910 hin und wieder auftretenden aus verzierten

Scherben geschnittenen und der Knochenanhänger, sowie bei Tierzähnen

aus "Wetterauer Brandgräbern". Die harten Umrisse, insbesondere die

konkave Oberseite und die scharfen Kanten der 1908-1910 gefundenen Schieferanhänger

weichen von der neolithischen Gestaltungsweise ab und verraten viel geringeres

Formgefühl als die werkgerechten neolithischen Steingeräte. Gewiß

war der weiche Heldenbergener Schiefer leichter zu bearbeiten, doch würde

ein Steinzeitmensch die Aufgabe sicherlich anders, harmonischer gelöst

haben. Die Beobachtung, daß zwei Kilianstädter und ein Büdesheimer

Anhänger "aus dem platten blauschwarzen Schiefer unserer Kinderschreibtafeln"

bestehen, hat Wolff keinesfalls beunruhigt.

Wir müssen heute aber fragen: Wo konnten die Steinzeitler in der Wettau

solchen Schiefer finden? Oder wann mag das Material für die drei Stücke

ins Land gelangt und hier verarbeitet worden sein? Zu den weniger häufigen

Beigaben zählen neben den aus verzierten Tonscherben geschnittenen seit

1911 solche aus Knochen. Ihre Form wechselt von zugespitzten Tierzahnimitationen

über Rund- und Dreieckscheibchen zu länglichen Zungen mit Schnittverzierung

und einmal in einem in groben Zügen modellierten Fisch. Im Gegensatz

zu allen anderen Beigabentypen, die keinerlei Brandspuren aufweisen, sind

die Knochenanhänger dem Leichenbrand sehr ähnlich und haben großenteils

zweifelslos Hitzeeinwirkung erlitten. Sie haben, abweichend von den scharfkantigen

Formen der Schiefer, weiche Konturen, dazu mitunter feine Risse in ihrer

weißlichen, mehligen Oberfläche. Eine besonders häufig in

der Frankfurter Gegend vorkommende Beigaben-Gattung der "Wetterauer Brandgräber"

besteht aus Tonperlen verschiedener Art und Größe.

In Frankfurt-Berkersheim sind es rundliche Tonscheiben in der Stärke

von Gefäßscherben, deren Peripherie viermal eingekerbt ist, so

daß der Gesamtumriß einem Vierklee nahekommt; eine ähnliche

Vierteilug entsteht durch flache Rillen auf doppelkonischen und rundlichen

Perlen von demselben Fundort. Viele andere Tonperlen werden "spinnwirtelförmig"

genannt und gleichen in der Tat plumpen Spinnwirteln bis auf die Öffnung;

diese reicht bei den "Perlen" stets nur für die Aufnahme eines Fadens

aus, nicht aber für eine Spindel aus Holz oder Knochen. Nachdem mehrmals

solche Tonperlen in "Wetterauer Brandgräbern" und in bandkeramischen

oder Rössener Siedlungsgruben gefunden worden waren, genügte Wolff

ihr Vorkommen als Leitfossil für Bandkeramik (oder Rössen). Anderwärts

sucht man vergebens nach Vorkommen derartiger Tonperlen bei Bandkeramik,

und Buttler berichtet von ihnen ausdrücklich nur für Oberhessen.

Die Tonperlen sind also durch die "Wetterauer Brandgräber" aufgekommen

und ausschließlich in den Jahren 1911-1920 gefunden worden. Sie gehören

zusammen mit den Beigaben von Kiesel-, Schiefer-, Scherben- und Knochenanhängern

zu dem fragwürdigen Komplex der "Wetterauer Brandgräber".

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

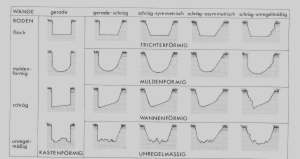

Schema zur formalen Klassifikation der Profile bandkeramischer Gruben. Aus: Der bandkeramische Siedlungsplatz Langweiler 8 Gemeinde Aldenhoven (Ulriche Boelicke u.a.)

Scan: Rolf Hohmann

|

Etwa hundert Brandgräber sind insgeamt gefunden worden. Für eine

Anzahl von ihnen liegen Beschreibungen der Ausgrabung vor. Viele Wissenschaftler

sind Zeugen solcher Ausgrabungen geworden, weil die bis dahin unbekannte

Grabform größtes Interesse weckte, und die relativ kleinen Objekte

sich gut, auch mehrere an einem Tag, in einer Schaugrabung vorführen

ließen. Die Beschreibungen gleichen sich weitgehend. Lediglich die

Tiefe ist sehr unterschiedlich, weil die Gräber stets, ob in ungestörtem

oder Siedlungsboden, um etwa 10 cm in den gewachsenen Boden eingetieft waren.

Ganz zu unterst, gerade noch in der dunklen Einfüllung, zeigten sich,

stets mit Sorgfalt deponiert, die bis auf die Knochenanhänger ungebrannten

Beigaben. Im Kranz der Beigaben und locker in der Füllerde fand sich

der Lei- chenbrand, gewöhnlich nur soviel, wie auf einen Löffel

geht. In einigen Fällen lagen datierte Scherben um die Beigaben gruppiert

oder in der Füllerde. In vorgeschichtlicher Zeit dominierte die Sitte,

die Beigaben auf den in größerer Menge beigesetzten Leichenbrand

zu legen.

Die Menge des in Arnstadt unter einer umgestülpten bandkeramischen Schale

beigesetzten Brandes benennt G. Neumann mit 295 g. Flüchtige Streuungen

kleiner und kleinster Mengen von Leichenbrand sind mir nur aus römischen

Brandgräbern bekannt. Wolff berichtet mehrfach, daß Bausch auch

römische und laténezeitliche Brandgräber geborgen hat. Als

Beispiel sei angeführt, daß Bausch vor Öffnung des Grabes

8 von Butterstadt drei Tage lang in der Nachbargemeinde Marköbel römische

Brandgräber ausgegraben und auch vor den Gräbern 37 und 38 wiederum

fünfundzwanzig solcher Gräber gefunden hat. Wolffs ausdrückliche

Anweisung, gefundene Brandgräber in situ zu belassen, damit ein Wissenschaftler

das Ausnehmen beaufsichtigen könne, hat Bausch wieder und wieder übertreten

und Grabinhalte abgeliefert oder durch seine Frau überbringen lassen.

Offensichtlich wurde diese Praxis auch bei anderen Vorgeschichtsfunden geübt

und war während Bauschs langjährige Mitarbeit zur Gewohnheit geworden.

Bezeichnend für Bauschs Arbeitsverhältnis und Persönlichkeit

sind folgende Worte Wolffs: "Die ersten Brandgräber wurden im Herbst

1906 von dem Brunnenbohrer Georg Bausch aus Windecken gefunden, der mir bei

der Erforschung des römischen Straßensystems für die Reichs-Limeskommission

durch seine Findigkeit und Lokalkenntnis gute Dienste geleistet hatte. Außerdem

hatte ich in den drei Jahren (zu den Untersuchungen bei Marburg) den Vorarbeiter

G. Bausch vom Frankfurter Museum mitgebracht, der mir während der letzten

15 Jahre vor dem Kriege im Aufsuchen von Spuren römischer und prähistorischer

Siedelungen auf den weiten Lößflächen der Südwetterau

gute Dienste geleistet und in der sorgfältigen Ausschälung neolithischer

Wohngruben und Brandgräber sich eine seltene Sicherheit angeeignet hatte."

Bauschs Hilfe war begehrt; so schreibt Welcker vom Frankfurter Osthafen, "daß

wir über den Vorarbeiter Bausch, einen besonders glücklichen Finder,

verfügen konnten, war für unsere Untersuchungen schon aus dem Grunde

von großem Vorteil, als dieser mit bemerkenswertem Spürsinn ausgestattete

Mann bei den Arbeiten des Archäologischen Instituts an der Hohen Straße

von Anfang an den Forschern die besten Dienste geleistet hat und mit den

in Frage kommenden Funden und Fundumständen auf das Genaueste bekannt

ist." Ja, selbst die Göttinger Wissenschaftler M. Verworn und F.K. Heiderich,

die Bauschs Mitarbeit 1909 bei Butterstadt und Baierröder Hof schätzen

gelernt hatten, wollten sich auch in der großen bandkeramischen Siedlung

Diemarden bei Göttingen 1910 seine Findigkeit zu Nutze machen: "Zugleich

wurde der Brunnenbohrer Bausch aus Windecken bei Hanau, der schon bei der

Aufdeckung der Brandgräber in der Wetterau wertvolle Dienste geleistet

hatte, für die Zeit von vier Wochen in Anspruch genommen."

Trotz Bauschs Anwesenheit wurden aber die erhofften Brandgräber nicht

gefunden, sondern nur die oben behandelten 11 (oder 8) Kiesel- und Schieferanhänger

verstreut in den Siedlungsgruben. Zur Kennzeichnung der Arbeitsweise bei

der Bergung und der Beschaffenheit der Gruben ist Folgendes zu berichten:

Im Herbst 1907 schreibt der Assistent der Römisch-Germanischen Kommission

P. Steiner im Grabungstagebuch über Grab 7 von Butterstadt, das den

ersten klaren Befund ergab: "Oben, auf halber Höhe des Feldes, wo

Bausch seine letzten Halsketten fand, mußte er graben. Er geriet

dabei in immer größere Erregung und schließlich hob sich

wirklich in dem hellgelben und lederbraun durchsetzten (gefleckten) Lehmboden

ein eiförmiger schwarzer Fleck ganz deutlich ab und es kamen sofort

Knochenreste und schwarze Scherben und - gar nicht lange dauerte es - auch

wirklich wieder jene Kieselsteinchen zum Vorschein; das ganze Grab wurde

dann von mir sorgfältig mit dem Messer ausgekratzt (Man übersieht

die Flachkiesel außerordentlich leicht!) und ich hatte den Eindruck,

ein Brandgrab unter den Händen zu haben." Zu Grab 9 schreibt Steiner:

"An einer Stelle des Schnittes, die Bausch schon aufgegeben

hatte, scheint mir etwas verdächtig, und ich gebe Bausch Anweisung,

weiterzugraben." Dann machte sich die Einfüllung bemerkbar: "Ich

sah sie zuerst, während Bausch fühlte, daß in der Mitte der

Boden lockerer war." Bald darauf zeigten sich wiederum die Kettenkiesel.

Für Grab 20 gab Bausch im März eine Stelle an, an der "ein Grab

eingekreist, aber nicht ausgenommen zu haben erklärte". Im April

wurden Grab 23 bis 28 ausgegraben, die alle vorher von Bausch entdeckt worden

waren. Zu Grab 24 bemerkt Steiner: "Die Füllung war wie gute Gartenerde".

Heiderich berichtet zu Grab 35: "Der Vorarbeiter Bausch hatte bereits

zwei Stellen für die Grabung vorbereitet und Versuchsgräben angelegt.

Bei der Vertiefung des ersten Versuchsgrabens schon stießen wir auf

ein Brandgrab". Die Gräber 37 und und 38 hatte Bausch bis 0,60 bzw.

0,52 cm Tiefe freigelegt, wo sich jeweils der tiefschwarze, kreisrunde Fleck

abzeichnete. Im August 1910 ließ Wolff bei Rüdigheim die Wohngrube

1, "in der Bausch Spuren eines Brandgrabes erkannt zu haben glaubt in

(seiner) Gegenwart vollständig ausgraben. Alle Gegenstände sind

in meiner Anwesenheit z.T. von mir eigenhändig erhoben worden".

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Die zwischen Marköbel und Butterstadt entlang der "Hohen Straße" bis 1912 entdeckten vorgeschichtlichen und römischen Gräber. Aus der von

Georg Wolff bearbeiteten archäologischen Fundkarte.

Scan: Rolf Hohmann

|

Mit dieser Bemerkung will Wolff die einwandfreie Bergung bekräfigen;

er gibt aber damit auch beiläufig zu, daß beides, seine ständige

Anwesenheit und eigenhändige Betätigung (er war damals 65 Jahre

alt), nicht die Regel waren. In der zusammenfassenden Beschreibung betont

Wolff die "vollkommene Gleichheit der Gräber in Form und Größe"

und die große Übereinstimmung der Art wie sie zuerst in Erscheinung

treten. Der "fettig weiche" Inhalt der Grabmulden hob sich "speckartig

tiefschwarz" ab und war "so lettenartig zusammenhängend, daß

man ihn mit einer großen Schippe unterstechen und herausnehmen konnte,

ohne daß er zerbröckelte". Dieses kann man sich ohne weiteres vorstellen,

wenn man das Situationsfoto von Ostheim betrachtet (Taf.55), das in voller

Deutlichkeit den Unterschied zwischen der dunklen, lockeren Grabfüllung

und dem helleren, homogenen, mit dem Spaten säuberlich abgestochenen

Löß der Umgebung zeigt. Der Übergang zeichnet sich am besten

an der rechten oberen Begrenzung ab als eine gebrochene Linie zwischen zwei

verschiedenen Strukturen, während der Farbunterschied nur wenig zur

Geltung kommt.

Hier besteht offensichtlich keine durch Jahrtausende dauernde Lagerung gefestigte

Verbindung zwischen dem anstehenden Löß und der humosen Einfüllung,

die ein Ausheben der Grabfüllung nach Wolffs Beschreibung unmöglich

gemacht hätte. Alte Kulturschichten pflegen sich durch besondere Festigkeit

auszuzeichnen, die durch eingeschlossene Brandreste nur noch gesteigert wird,

und sind mit dem sie umgebenden Boden fest verbunden. Die Abbildung des Brandgrabes

von Ostheim gibt das typische Bild einer neuzeitlichen Störung, die

wahrscheinlich ebenso jung ist, wie die etwa 1 mm feinen Durchbohrungen der

Kieselbeigaben dieses Grabes. Bei der Freilegung des Butterstädter Grabes

9 beobachtete Wolff eine junge Störung, die er den vor der Jahrhundertwende

hier abgehaltenen Kaisermanövern zuschrieb; ihre Einfüllung war

weicher und dunkler gefärbt als die der Wohngrube.

Andere rechteckige Gruben gleicher Größe zeigten sich mehrmals

kurz vor Entdeckung von "Brandgräbern", die in deren Boden eingetieft

erschienen. "Die Hersteller des Grabes hatten, sei es, um bequemer arbeiten

zu können, oder sei es unter dem Einflusse einer auf die ehemalige Sitte

der Körperbestattung zurückgehende Traditon, zunächst eine

für eine unverbrannte Leiche, wenigstens für einen Hocker genügende

Gruft mit fast senkrechten Wänden gegraben und dann das Brandgrab in

sie hineingebettet". Mag man die rechteckigen Gruben so oder so deuten,

im Falle Windecken 1908/09 hielt die Anschauung von dem Bestattungsgrab,

aus dem Bausch einen reichen Schieferschmuck unter einem ausgehöhlten

Stein meldete, nicht stand, denn das "Bestattungsgrab" entpuppte sich als

Wildfanggrube, die ihrer Form nach ebenfalls nicht neolithisch sondern sehr

viel jünger sein muß. In derselben Bandkeramiksiedlung von Windecken

legte P. Helmke 1920 jenes bedeutsame Grab 2 frei, das Kunkel abbildet, und

in dem nach langjährigem Ausbleiben von Kiesel- und Schieferfunden eine

Tonperle in Gemeinschaft mit einer Kieselkette und eines Schieferanhängers

begegnet; auch Grab 1 enthielt Tonperlen zusammen mit einer Kieselkette.

Einmalig ist der Befund von Grab 2 in bezug auf die Pfostenstellungen nach

Art der Siedlungsgruben am Frauenberg bei Beltershausen. Allein die Forderung

Helmkes "Die weitere Beobachtung derartiger Grabanlagen ist unbedingt

nötig" blieb ohne Widerhall; die beiden Windecker Gräber waren

die letzten überhaupt. Die Situation der "Wetterauer Brandgräber"

erscheint uns heute in einem anderen Licht als den Forschern zur Zeit ihrer

Auffindung, weil sich die Vorgeschichtsforschung seit etwa 15 Jahren zu der

Erkenntnis durchgerungen hat, daß alle früher als "Wohngruben"

bezeichneten unregelmäßigen Gruben niemals zum Wohnen gedient

haben, sondern durch Lehmentnahme zum Bestreichen der Wände benachbarter,

rechteckiger Großhäuser entstanden und in der Folge allmählich

mit Abfällen zugefüllt worden sind.

Bestattungen in Abfallgruben aber sind seltene Ausnahmen, und die sorgfältige

Ausstattung der "Wetterauer Brandgräber" mit oft reichem Steinschmuck

sticht auffällig von der banalen Umgebung ab. Als Regel für die

bandkeramische und Rössener Kultur hat Körperbestattung in Hockerlage

zu gelten, die zu Wolffs Zeit schon mit drei Gräbern in Leihgestern,

Kr. Gießen, belegt war und seither in noch mehreren Beispielen für

unsere Gegend Bestätigung fand.

Allerdings wurde nie und nirgendwo eine so überwältigende Zahl

von Funden erreicht, wie sie die südliche Wetterau an Brandgräbern

in den Jahren 1907-1910 (70 Gräber) und noch weiter bis 1920 hervorgebracht

hat. Die große Zahl der Brandgräber gab den aus ihren Befunden

gezogenen Schlüssen besonders Gewicht und verschaffte ihnen auf sensationelle

Weise Geltung, obwohl sie weder mit sonstigen neolithischen Funden noch mit

den Ergebnissen der Nachbarlandschaften harmonieren. Wie stark die Grabfunde

zu überzeugen vermochten, ersehen wir aus dem Rückschluß,

den Verworn zieht, nachdem er nur drei Gräber bei Butterstadt und Baiersröder

Hof geöffnet hat. Zwei der Gräber fanden sich in je einer Siedlungsgrube

mit Bandkeramik und eines in einer solchen mit Rössener Keramik; alle

drei enthielten Kiesel- und Schieferanhänger. Verworn findet die darauf

erstellte Gleichung Bandkeramik = Steinschmuck = Rössen, also Bandkeramik

gleichzeitig mit Rössen bestätigt duch den Fund einer Rössener

Scherbe neben fünf bandkeramischen in Grab 1 (=Butterstadt Grab 35).

Nicht nur in bandkeramischen oder Rössener Siedlungen fanden sich "Wetterauer

Brandgräber" oder ihre Leitfossilien sondern auch in Anlagen der Megalithkultur.

Die Steingruppen von Eichen und Windecken geben zwar keinerlei Anhalt für

ihre Zuordnung zu einem bekannten Megalithtyp, doch zeigt Wolff sich in zahlreichen

Erwähnungen von ihrem Grabcharakter überzeugt. Seine Nachgrabungen

ergaben keine datierenden Funde der Megalithik; am Einsiedler bei Windecken

kam eine bandkeramische Scherbe vor und einige metallzeitliche, im Herrenwald

bei einer ähnlichen Anlage nur rohe, nicht näher zu bestimmende,

vorgeschichtliche Scherben.

Eine Gruppe großer Quarzitblöcke im benachbarten Eichener Wald,

die gleichfalls von Wolff als Megalithanlage angesprochen wurde, barg in

gewissen Nischen, die durch kleine Steine begrenzt waren, muldenförmige

Brandgräber, zwei davon mit Knochenanhängern ausgestattet. Von

bemerkenswerter Einmaligkeit dürften auch die allerdings sehr flachen

Grabhügel mit "Wetterauer Brandgräbern" sein, die Wolff im Eichener

Wald zwischen Hallstatthügelgräbern fand.

Hochbetagt äußert Wolff in einer seine Erfahrungen zusammenfassenden

methodischen Publikation: "So ist die erste Entdeckung von Brandgräbern

und Wohngruben der bandkeramischen Kultur der jüngeren Steinzeit in dem

Gebiete zwischen dem Untermain und der Weser dem Scharfblick und der Lokalkenntnis

unseres Vorarbeiters Bausch aus Windecken zu verdanken."

Dabei übersieht Wolff folgende Siedlungsgrabungen seiner Zeit in eben

diesem Gebiet: 1899/1901 Niederurff, Kr. Fritzlar-Homberg (Ausgräber:

Von Gilsa, Eisentraut); 1900 Ostheim, Kr. Friedberg (Gundermann, Kornemann,

Kramer); 1902/03 Friedberg, Pfingstweide (Helmke); 1903 Friedberg, Schwalheimer

Hohl (Helmke), 1908 Leihgestern, Kr. Gießen (Kramer); 1911 Niedervellmar,

Kr. Kassel (Hofmeister); 1911/12 Eberstadt, Kr. Gießen (Bremer); Emsdorf,

Kr. Marburg (Bremer), und die Tatsache, daß sie nicht ein einziges Brandgrab

erbracht haben. Völlig klar aber wird durch Wolff hier abschließend

Bauschs Schlüsselstellung zu den Funden bestätigt.

Die in diesem Bericht vorgetragenen Bedenken haben mich zu der Überzeugung

gebracht, daß die "Wetterauer Brandgräber" nebst ihren Beigaben

von Bauschs Hand herrühren. Folgende Hauptargumente gaben dafür

den Ausschlag:

1. Die kulturelle Zugehörigkeit - Bandkeramik-Rössen-Megalith -

ist dem damaligen Stand der Kenntnis angepaßt und hält den neueren

Erkenntnissen nicht stand.

2. Die Auffindung ist persönlich und zeitlich gebunden; mithin kann

der Verbreitung keinerlei Wert beigemessen werden.

3. Die Herstellung der Beigaben wäre mit den technischen Mitteln der

Steinzeit undurchführbar; es bedarf dazu eines neuzeitlichen Metallbohrers.

4. Die relativ wenigen Grabungsbefunde und- berichte lassen die stereotypen

Grabmulden als neuzeitliche Störungen erkennen."

Soweit die nur unwesentlich gekürzte Abhandlung von Gudrun Loewe.

Nach der 1958 in der "Germania" (Korrespondenzblatt der Römisch-Germanischen

Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts) erfolgten Veröffentlichung

protestierten die Bausch-Enkel heftig gegen den erhobenen Vorwurf, ihr Großvater

sei ein Fälscher gewesen. Sie kritisierten, daß die Verfasserin

des Beitrags es, im Gegensatz zu Müller-Karpe, unterlassen habe, Zeitzeugen

zu befragen.

So lebte damals noch Johannes Kurz (Windecken), der oft als Bausch-Gehilfe

bei den Ausgrabungen im nördlichen Hanauer Kreisgebiet tätig war.

Welches Motiv hätte weiter den Brunnenbauer Georg Bausch dazu veranlassen

können, in ebenso zeitraubender wie mühevoller Arbeit hunderte

von Kieselsteinen, wahrscheinlich am Mainufer zusammenzuklauben, zu durchbohren

und mit Verzierungen zu versehen? Waren es materielle Gründe oder reine

Geltungssucht? Diese wichtige Frage stellt Gudrun Loewe nicht.

Der Geschichtsverein Windecken 2000 kann sie nach so langer Zeit wohl auch

nicht beantworten. Er wird sich aber mit der Arbeit von Gudrun Loewe und viele

ihrer, nur auf Indizien gestützten Behauptungen, in mehreren Beiträgen

auf seiner Website intensiv auseinandersetzen. Vielleicht erscheint dann der

"Meisterfälscher" Georg Bausch in einem anderen Licht.

Wir hätten Frau Dr. Gudrun Loewe gerne viele Fragen gestellt und haben

versucht, ihren Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Als von den angeschriebenen

Stellen nur Negativbescheid kamen, haben wir die Abteilung für Archäologie

und Paläontologie im Landesamt für Denkmalpflege Hessen um weitere

Nachforschungen gebeten. Diese Aufgabe hat dankenswerter Weise Bezirksarchäologe

Dr. Guntram Schwitalla übernommen. Nachdem zunächst auch seine Anfragen

keinen Erfolg erbrachten, erhielt er auf sein Schreiben an das Einwohnermeldamt

Bäk im Amt Ratzeburger-Land am 30. Juli 2002 die handschriftliche Kurzmitteilung:

"Frau Loewe ist am 18.02.94 verstorben."

Der Versuch des Geschichtsvereins Windecken 2000 den Nachlaß der Verstorbenen

einzusehen, blieb erfolglos. Auf eine entsprechende Anfrage teilte uns der

Vorsteher des Amtes Ratzeburg-Land am 22. August 2002 mit, daß im Melderegister

keine Daten gespeichert sind und es daher nicht möglich sei, "Ihnen

von dieser Stelle eine Auskunft über einen evtl. Erben bzw. eine sonstige

Kontaktperson der Erben von Frau Dr. Loewe mitzuteilen."

In den zahlreichen hinterlassenen Schriften des Windecker Mechanikermeisters

Friedrich (Friedel) Kurz (1888-1971), ein angesehener und vielbelesener Windecker

Bürger und Bruder des genannten Johannes, befindet sich ein undatierter

handschriftlicher Entwurf, wahrscheinlich für einen Leserbrief, der offensichtlich

nach Bekanntwerden des Fälscher-Vorwurfs von Gudrun Loewe verfasst wurde.

Wir wollen den Besuchern unserer Homepage diese vehemente "Verteidigungsschrift"

für Georg Bausch nicht vorenthalten:

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Mechanikermeister Friedel Kurz im Jahr 1970 vor seinem Hochrad im Heimatmusem Windecken, das sich früher im Erdgeschoss des 1520 erbauten Rathauses befand.

Scan: Rolf Hohmann

|

"Georg Bausch aus Windecken ist tot, der kann den Verleumdern

nicht die rechte Antwort geben. Aber es leben noch Leute, die ihm bei den

Ausgrabungen geholfen haben. Bausch war ein Mann der es verdient, von der

Forschung als außergewöhnlicher Kopf bezeichnet zu werden. Zum

Verständnis dafür, daß man ihm bitterstes Unrecht tut, muß

man über die Arbeitsweise, wie er die vielen Gräber, Wohngruben

usw. entdeckte, Bescheid wissen. Im Winter, wenn nach Regen oder nachdem

der Schnee abgetaut war, die freien Landflächen begangen wurden, stellte

Bausch mit unfehlbarer Sicherheit fest, wo zu graben war, um historische

Funde zu bergen. Nie geschah es, daß er zu graben begann, ohne daß

Professor Wolff oder Steinert dabei waren. Jedermann, der ihn kannte, weiß,

daß er es nicht nötig hatte, die Gegenstände, die er in unzähligen

Mengen aus der Erde holte, zu fälschen. Keiner freute sich mehr als

er über den Erfolg seines Scharfsinnes, der ohnegleichen war. Was die

Wissenschaftler, die mit ihm zu tun hatten, stets anerkennen mußten.

Es wurden hier Brandgräber ausgegraben, die Jahrtausende unberührt

geblieben waren und zwar unter persönlicher Aufsicht von Professor Wolff.

Dafür sind Zeugen da, mehr als genug. Es darf doch kein vernünftiger

Mensch glauben, daß die tausende Funde, die Bausch ans Tageslicht brachte,

gefälscht sein könnten. Der Bausch war ein ehrlicher Kerl, der

eine sehr zahlreiche Familie zu ernähren hatte und stets in sehr kleinen

Wohnungen hauste. Zum Fälschen hatte er daheim wirklich keine Gelegenheit.

Kein Mensch, der seine Verhältnisse und seine Art kannte, glaubt, daß

er es fertig brachte, aus Gewinnsucht zum Fälscher zu werden. Er war

ein Idealist und hatte die seltene Gabe, jede kleine Scherbe, jedes Kohlebröcklein

im Gelände schon vom bloßesten Sehen auf sein Alter abzuschätzen.

Daß die Brandgräber unter Aufsicht von Experten auf diesem Gebiet

ausgehoben wurden, dafür sind noch Zeugen am Leben. Man macht sichs sehr

leicht, von Fälschungen durch Bausch zu sprechen. Wie wäre es aber,

wenn die Sachen, die Bausch ausgrub, echt wären und die heute im Museum

befindlichen gefälscht sind? Daß man eben selten einen Menschen

findet, der wie Georg Bausch überall im Gelände etwas fand,

was vorher kein Mensch ahnen konnte. Hatte Bausch eine Stelle gefunden, die

ihm das Vorhandensein einer Wohngrube, eines Grabes oder einer historischen

Stätte überhaupt anzeigte, so meldete er das Professor Wolff oder

Steiner. Dann mußte der Besitzer des Grundstückes um Erlaubnis

der Grabung gefragt werden. Es geschah nie ohne Einwilligung seiner Auftraggeber,

daß gegraben wurde. Bausch hätte ja auch für seine Arbeit

nichts bekommen. Wem sollte er die Scherben oder Knochenreste verkaufen?

Und er brauchte den geringsten Lohn dringend, denn außer seiner Arbeitskraft

besaß er jahrzehntelang nichts. Die Wissenschaftlerin, die frisierte

Bodenschätze vor sich zu haben glaubte, soll sich einmal von denen belehren

lassen, die dabei waren, wenn solche ausgegraben wurden, denn dann wird aus

dem Saulus ein Paulus werden. Wie schon oben gesagt, Menschen wie Bausch

sind selten."

Soweit also das offene Bekenntnis des Windecker Bürgers Friedel Kurz,

das allerdings, nach dem genauen Studium aller verfügbaren Unterlagen,

in einigen Punkten sicher korrekturbedürftig ist. Das ändert aber

nichts an der feststehenden Tatsache, daß ausnahmslos alle Windecker,

die Georg Bausch kannten, ihrem Mitbürger das Fälschen von prähistorischen

Artefakten oder gar das komplette "Türken" von etwa 100 bandkeramischen

Brandgräbern nicht zutrauten.

|

© Geschichtsverein Windecken

2000

Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Vereins.

|