|

|

Aufregende Wochen für Theodor Jung

Er verfolgte Freilegung der "Wetterauer Brandgräber"

Von Rolf Hohmann

Die beiden ersten jungsteinzeitlichen "Wetterauer Brandgräber"

entdeckte der Windecker Brunnenbauer Georg Bausch 1906 in der

Butterstädter Gemarkung "Tannenkopf" auf einem Acker des

Gutsbesitzers Philipp Jung. In den beiden folgenden Jahren wurden hier

auf einem engbegrenzten Areal weitere 32 dieser ominösen

bandkeramischen Gräber freigelegt. Es waren vor allem die Beigaben

in Form von Schmuckketten aus durchbohrten und teilweise verzierten

Flußkieseln, die für Aufsehen in der Fachwelt sorgten.

Für die von Prof. Dr. Georg Wolff geleiteten Ausgrabungskampagnen

interessierten sich damals viele angesehene Prähistoriker, und

auch Vertreter des öffentlichen Lebens aus dem Landkreis Hanau

ließen sich auf dem "Tannenkopf" blicken. Gutsbesitzer Philipp

Jung stellte damals seine Äcker für die Ausgrabungen

kostenlos zur Verfügung. Für dieses großzügige

Entgegenkommen schenkte ihm Georg Wolff die aus Grab II geborgene erste

Steinkette.

Sein damals zwölfjähriger Sohn Theodor wurde von seinem Vater

angewiesen, die 1907 durchgeführten Ausgrabungen vor Ort

aufmerksam zu verfolgen. Nach dem Tod von Philipp Jung führte sein

Sohn zunächst den Betrieb weiter. Er verpachtete ihn dann und

wanderte 1925 in die USA aus. In hohem Alter schrieb Theodor Jung seine

Eindrücke von den aufregenden Ausgrabungswochen nieder. Die

Aufzeichnungen befinden sich im Besitz seiner Nichte Rita Janka

(Hanau), die sie dem Geschichtsverein Windecken kürzlich durch

Vermittlung von Erwin Toussaint (Butterstadt) zur Auswertung

überließ. Die Steinkette aus Grab II schwamm 1925 mit

über den großen Teich und in Amerika ist sie verschollen. Es

existiert aber ein Foto.

Die Schilderung von Theodor Jung ist der einzige Augenzeugenbericht

eines Laien über die damaligen Ausgrabungen auf dem

"Tannenkopf" und sie gibt Einzelheiten wieder, die in der Bewertung der

gegen Georg Bausch von Gudrun Loewe erhobenen

Fälschervorwürfe von Bedeutung sind. Von einigen

redaktionellen Änderungen abgesehen wird der handgeschriebene

Bericht nachfolgend im Wortlaut wiedergegeben:

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Der Gutshof von Philipp Jung vor dem Ersten Weltkrieg

Repro: Rolf Hohmann

|

"Im Jahr 1906 war ich 12 Jahre alt und ich

erinnere mich noch gut an den nassen Sommer und Herbst. Zu damaliger

Zeit gab es noch keine Erntemaschinen und es wurde alles mit der Hand

geschnitten. Meine Eltern hatten Saisonarbeiter und die Schnitter, wie

man diese Leute nannte, konnten oft tagelang nicht im Feld arbeiten,

denn es war zu nass für die Ernte. Das Getreide stand lange im

Feld und es mußte doch trocken sein, um es in die Scheune zu

fahren. An Maria Himmelfahrt waren viele Butterstädter zur

Wallfahrt in Sternbach. Ich war auch mit und da sah ich, dass auf dem

Feld des Wickstädter Hofs all der Hafer und viel Getreide noch auf

dem Halm standen. Selbst auf dem Halm war der Hafer bereits

ausgewachsen. Sogar an Allerheiligen war es noch sehr nass im Feld. Auf

den nassen Äckern am Ostheimer Weg hatte mein Vater Dickwurz, und

um diese zu den Mieten zu bringen, wurden an jedem Wagen 4 Pferde

gebraucht. Auch durfte der Wagen nicht zu schwer beladen werden, denn

sonst gingen die Räder zu tief in die Erde. Obwohl die Dickwurz-

und Kartoffelernte gut geraten war, wurden viele Kartoffeln und auch

Dickwurz faul. Sie hielten sich nicht so gut, wie in normalen Jahren.

Für die neue Aussaat mußte neues Saatgut gekauft werden und

auch neue Steckkartoffeln. Daher blieben auch viele Stoppelfelder

liegen und wurden nicht wie normal sofort nach der Ernte geackert. Auch

nicht zu vergessen, dass es auch noch keine Dreschmaschinen gab und

alle Frucht musste noch mit dem Dreschflegel mit der Hand gedroschen

werden.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

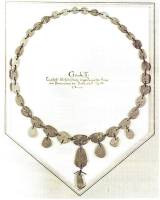

Die erste aus einem "Wetterauer Brandgrab" geborgene Steinkette erhielt der Gutsbesitzer Jung von

Professor Wolff als Geschenk. Sie ist in Amerika verschollen.

Repro: Rolf Hohmann

|

Um nun die Felder zu pflügen, die noch ungepflügt lagen,

ließ mein Vater etwa 80 Morgen mit dem Dampfpflug tief ackern. Es

war Neujahr 1907. Der Dampfpflug-Besitzer pflügte auch auf dem

Baiersröder Hof sowie auf dem Rüdigheimer Hof. Im März

lief ein Herr Bausch, er arbeitete für den Hanauer

Geschichts-Verein, über die mit dem Dampfpflug geackerten Felder

und fand ein paar dunkle Stellen, er suchte, ob er Dinge aus der

Römer-Zeit finden könnte. In Marköbel war in der

Römer-Zeit ein Kastell und im "Bösen Feld" ein Wachtposten

der Römer oder Vorposten. Er fand Teile von bronzenen Armreifen.

An dem Tag, an dem Herr Bausch über das Feld ging, war ich auch

auf den langen Äckern. Ich wollte die Grenzsteine freilegen, es

war ein schöner heller Tag, das Feld war am Abtrocknen, es war

Anfang März. Herr Bausch zeigte mir, wie die frühere Hohe

Straße durch die Röder Hohl lief. Er zeigte mir die

Richtungen der früheren Straße, die über die Langen

Äcker von Marköbel in Richtung Ostheim, Heldenbergen lief.

Man konnte sehen, daß in den gepflügten Äckern das Feld

trocken war. Er sagte mir, daß durch die frühere Hohe

Straße der Untergrund härter sei und dadurch nicht so viel

Wasser aufsauge, so daß man heute noch sehen könnte, wie die

frühere Hohe Straße von Mainz über die Wetterau nach

Fulda lief. Dabei fand Herr Bausch ein paar dunkle Stellen im Feld der

langen Äcker. Er fragte mich: "Hat dein Vater eine eingegangene

Kuh oder Pferd hier begraben?" Ich gab ihm die Antwort, daß ich

das nicht wisse. Herr Bausch ging zu meinem Vater und fragte, was das

sein könnte. Auch mein Vater konnte keine Antwort geben. So erbat

Herr Bausch um Erlaubnis, dorten graben zu dürfen.

Der Fürst von Ysenburg-Büdingen kam für die Unkosten der

Ausgrabungen auf. Prof. Wolff von der Universität Marburg und

Prof. Verworn von der Universität Göttingen leiteten die

Ausgrabungen. So viel ich mich erinnere, wurde 2 oder 3 Tage in der

Woche daran gearbeitet und mein Vater sandte mich jeden Tag, an dem

daran gearbeitet wurde, zu der Stelle und sagte: "Höre, was

gesprochen wird, du wirst dabei viel lernen und es wird dir in

Erinnerung bleiben." Die Arbeit verlief sehr langsam. Erst wurde die

Erde bis zur Pflugsohle abgehoben, dann nur mit dem Löffel sehr

vorsichtig die Erde abgehoben. So kam die erste Brandkette zu Tag. Es

wurde festgestellt, daß dieses Brandgräber aus der

jüngeren Steinzeit waren (Bandkeramik). Jeden Abend wurden die

Stellen mit Decken abgedeckt bis zum nächsten Arbeitstag. Viele

Herren waren dorten, um es zu besichtigen. Eine Liste werde ich

aufstellen, ein Teil aus der Erinnerung und einen Teil laut Bericht von

Prof. Wolff.

Als Zeugen waren zur Besichtigung an den Fundstellen:

| General-Direktor Braun |

Hanau

|

Prof. Schaub

|

Hanau

|

Baurat Thyriot

|

Hanau

|

Stadtschulinspektor Hahn

|

Hanau

|

Graf von Ysenburg

|

Büdingen

|

Hauptmann von Buttlar

|

Hanau |

Ferdinand Schwarz

Bernhartd Schwarz

Gustav Schwarz

|

Domänenpächter

Baiersröder Hof |

Gutsbesitzer Jung

|

Butterstadt

|

Sanitätsrat Koehl

|

Hanau

|

Dr. Steiner

|

Hanau

|

| Dr. Kropatschek |

Frankfurt M.

|

Prof. Wolff

|

Marburg

|

Prof. Verworn

|

Göttingen

|

Prof. Heiderich

|

Frankfurt

|

Bürgermeister Stroh

|

Marköbel

|

Bürgermeister Kimmel

|

Nieder-Issigheim

|

Sogar ein Prof. Dragendorff aus Rom war dorten, er hatte in Frankfurt

davon gehört, sowie, laut Bericht von Prof. Wolff, Landrat

Freiherr von Laur Hanau/M.

Es wurden mehrere Steinketten gefunden, sowie eine Wohngrube. Der Boden

ist dorten feiner Lehm, gelblich. Es wurde festgestellt, daß die

Leichen auf einen Kieferholzhaufen gelegt und verbrannt wurden. Da der

Boden sehr fein ist, ohne jede Steine, war es möglich, daß

die Gräber erhalten blieben. Alle Ketten sind in verschiedenen

Museen, nur 2 davon sind in Privat-Händen. Eine wurde dem

Fürst von Ysenburg-Büdingen gegeben, der die Ausgrabungen und

Unkosten bezahlte, und eine wurde meinem Vater gegeben, weil er das

Feld zur Ausgrabung frei gab. Auch dies ist im Buch von Hanau

beschrieben (Katalog West- und Südwestdeutscher Altertumssammlung

in V. Hanau von Dr. Ferdinand Kutsch. Zweiter Teil der sechzehn

Beilagen. Joseph Baer & Co. Frankfurt M. 1926).

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Verzierter Anhänger einer Kiesesteinkette aus einem Brandgrab in der

Butterstädter Gemarkung "Tannenkopf".

Repro: Rolf Hohmann

|

In der Praehistorischen Zeitschrift III. Band 1911 Verlag der

Praehistorischen Zeitschrift Leipzig ist eine Abhandlung von Prof. G.

Wolff über die Brandgräber in der Umgebung von Hanau mit

Tafel 1-14 sowie über Forschungen von anderen Professoren wie

neolithische Brandgräber, die nach Göttingen gekommen sind.

Auf Tafel 3 ist ein Bild der Kette von Grab II. Nach Ansicht der

Herren, die die Ausgrabung leiteten, waren die Löcher - die etwa

einen m/m groß sind - , mit einem Seilerbohrer gemacht worden.

Die Steinchen sind dunkelgrauer oder schwärzlicher Farbe. Auf

Seite 27 des Katalogs West- und Süddeutscher Altertumssammlung von

Dr. Ferdinand Kutsch steht, daß die Kette Grab II dem Landwirt

Jung in Butterstadt übergeben wurde. In dem Grab waren außer

der Kette kleine Knochenteile, die an der Universität Marburg als

Rehknochen festgestellt wurden, sowie zwei kleine Feuersteinsplitter.

In diesem Buch ist die Abbildung einer Kette, die in einem der Museen

ist wie die Kette in Original im Boden gefunden wurde und noch auf der

Original Erde liegt. Diese wurde ausgehoben an der Fundstelle.

Nicht nur auf den langen Äckern, sondern auch auf dem "bösen

Feld", Acker Toussaint, wurde eine Wohngrube gefunden, sowie eine

Spielzeug-Wiege aus Ton, schwarz und rotbemalt. Am Kirschberg wurden

Scherben gefunden und am Tannenkopf. In Butterstadt, am Tannenberg oder

Tannenkopf, ist eine Stelle, die schon vor dem I. Weltkrieg als die

Stelle bezeichnet wurde, an der man bei klarem Wetter die beste

Aussicht hatte, die im Kreis Hanau-Land liegt. Die Funde der

Steinketten, das waren Einzelsiedlungen aus der jüngeren

Steinzeit. Ich nehme an, daß in der damaligen Zeit nur

Einzelsiedlungen bestanden haben, denn es wurden nur einzelne

Wohnstellen gefunden."

|

© Geschichtsverein Windecken

2000

Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Vereins.

|