|

|

Der Fall Bausch IV

Hatte Georg Bausch Heinzelmännchen unter Vertrag?

Die "bohrenden" Fragen stellt Rolf Hohmann

|

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

Mit diesem Tischbohrgerät wurden die Versuche durchgeführt. In der Schale Kieselsteine, Stoppuhr, Schieblehre und Bohrer verschiedener Stärke.

Foto: Rolf Hohmann

|

Bis zum heutigen Tag werden von den

Prähistorikern die von Dr. Gudrun Loewe in ihrem Beitrag "Zur

Frage der Echtheit der jungsteinzeitlichen "Wetterauer

Brandgräber" (Germania 1958) angestellten theoretischen

Überlegungen und Untersuchungsergebnisse ohne einen Kritikansatz

für bare Münze genommen. Auch in der Populärliteratur

wird munter behauptet, daß Gudrun Loewe den Windecker

Brunnenbauer Georg Bausch, Vorarbeiter des angesehenen Wissenschaftlers

Prof. Dr. Georg Wolff, als Fälscher der Wetterauer

Brandgräber "entlarvt" hat. Das Ergebnis ihrer Recherchen

faßt Gudrun Loewe in folgendem Satz zusammen: "Die in diesem

Bericht vorgetragenen Bedenken haben mich zu der Überzeugung

gebracht, daß die "Wetterauer Brandgräber" nebst ihren

Beigaben von Bauschs Hand herrührten."

Weitgehend aufgrund von Indizien bezichtigte Gudrun Loewe rund 40 Jahre

nach dem Geschehen einen unbescholtenen, längst verstorbenen Mann

krimineller Machenschaften. Und zwar als Einzeltäter, denn die

Verfasserin deutet nirgendwo an, daß Bausch eventuell Helfer

hatte oder dubiosen Hintermännern als Strohmann diente. Auf Wunsch

der Bausch-Enkelin Maria Schmidt habe ich mich in den vergangenen zwei

Jahren intensiv mit diesem "Fälscherkrimi" beschäftigt und

alle erreichbare Literatur über die Fernleihe der Landeskundlichen

Abteilung der Stadtbibliothek Hanau bezogen. Die Kopien füllen

immerhin fünf breite Aktenordner. Außerdem führte ich

mit betagten Windeckern zahlreiche Gespräche.

Gudrun Loewe standen als einziges "handfestes" Beweismaterial nur die

wenigen erhalten gebliebenen Grabbeigaben zur Verfügung. Hier

bilden die Schmuck-Halsketten aus Kieselsteinen den Schwerpunkt. Sie

sorgten nach ihrem Auffinden kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges

für Aufregung unter den Fachwissenschaftlern. Da mich vorrangig

die Frage interessierte, welcher Zeitaufwand benötigt wurde, um

die Löcher in die Kieselsteine zu bohren und die Verzierungen

herzustellen, nahm ich die in den Jahren 1907/08 auf dem "Tannenkopf"

bei Butterstadt entdeckten und ausgebeuteten 32 Brandgräber und

vor allem die gleich große Zahl der Kieselsteinketten näher

in Augenschein. Mir wurde sehr schnell klar, daß Gudrun Loewe den

"Zeitfaktor" sträflich vernachlässigt hatte. Schon bei einer

groben Schätzung der in die Tausende gehenden Bohrlöcher

sowie Näpfchen- und Strichverzierungen hätte ihr bewußt

werden müssen, daß eine Person in der zur Verfügung

stehenden Zeit nicht in der Lage gewesen sein konnte, diese

Arbeiten durchzuführen. Gudrun Loewe mag zwar auf ihrem

Fachgebiet eine gute Theoretikerin gewesen sein, doch von

praktisch-technischen Dingen hatte sie offensichtlich wenig Ahnung.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

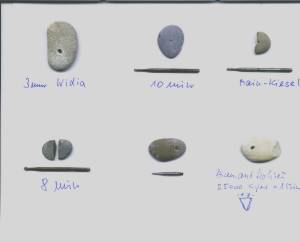

Diese selbstgesbastelte Vorrichtung zum Einklemmen der Kieselsteine erfüllten ihren Zweck hervorragend.

Foto: Rolf Hohmann

|

Die zentrale Frage "Wie kamen die Löcher in die Kieselsteine?"

beschäftigte die Wissenschaftler bis zum Erscheinen der

Loewe-Abhandlung im Jahr 1958. Auf Seite 426 bemerkt die Autorin: "Ungeahnte

technische Fähigkeiten der Steinzeitmenschen schienen sich in den

feinen Durchbohrungen und Verzierungen anzudeuten. Wolff setzt ohne

Bedenken voraus, daß die oft weniger als 1 mm feinen und bis zu 5

mm langen zylindrischen, anscheinend meist von beiden Seiten her

geführten Bohrungen mit dem Silexbohrer ausgeführt worden

seien." Gudrun Loewe führt dann weiter aus: "Die Vermutung,

daß die feinen Bohrungen und Punktverzierungen wie auch die bei

einigen Kieseln umlaufenden Halsrillen, nur mit einem neuzeitlichen

Stahlbohrer hergestellt sein können, bewog mich, eine Anzahl

Kiesel- und Schieferanhänger der Materialprüfungsanstalt der

Technischen Hochschule Darmstadt vorzulegen." Aus den vorhandenen

Unterlagen des Hanauer Geschichtsvereins geht - mit einer Ausnahme -

nicht hervor, aus welchen Gräbern die ausgewählten Artefakte

stammen und ob die untersuchten Stücke zusammen mit dem Gutachten

dem Historischen Museum Hanau zurückgegeben wurden.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

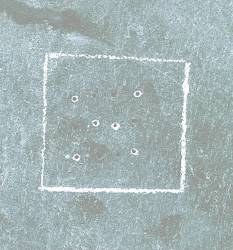

Auf dieser Skizze hat Prof. Wolff alle Verzierungsarten der Kieselsteine zusammengefasst.

Repro: Rolf Hohmann

|

Dem lediglich 13 Druckzeilen umfassenden Gutachten der

Materialprüfungsanstalt Darmstadt vom 1. November 1954 ist zu

entnehmen, daß die zur Verfügung gestellten Artefakte

zerschnitten und die Bohrkanäle durch Abschleifen freigelegt

wurden. Der Text befasst sich nahezu ausschließlich mit einem

besonderen Kieselstein: "Die Bohrungen sind auffallend fein und

besonders bei einem Kiesel zylindrisch durchgehend. Die Enden des

Bohrkanals sind an diesem Kiesel, im Gegensatz zu den anderen

Stücken, nicht konisch erweitert. Das Erscheinungsbild ist an

diesem Kiesel entsprechend einer heutigen Bohrstelle. Auch mit dem

Mikroskop ließen sich keine abgesetzten Rillen in der Wandung

beobachten, die auf ein etappenweises Arbeiten schließen

ließen. Es kann gesagt werden, daß die Bohrung besonders an

diesem Stück durchaus den mit neuzeitlichen Geräten

hergestellten Bohrlöchern entspricht und sich stark von den

abgesetzten und an den Enden konisch ausgeweiteten Bohrungen der

Steinzeit unterscheidet."

Es liegen weder von Gudrun Loewe noch von der

Materialprüfungsanstalt Angaben über Anzahl und Fundort der

untersuchten Artefakte vor. Am meisten erstaunt die Tatsache, daß

der Gutachter lediglich einige Bohrkanäle durch Anschleifen

"vorsichtig freigelegt" hatte, aber es offensichtlich für

überflüssig hielt, Steine selbst zu durchbohren, um

Vergleiche mit den Vorlagen anzustellen. Von einem Fachmann sollte man

eine solche Selbstverständlichkeit eigentlich erwarten

dürfen. Die ganze "Fälscherstory" hätte vielleicht einen

anderen Verlauf genommen, wenn dem Gutachter bei Bohrversuchen

bewußt geworden wäre, welcher Zeitaufwand dafür

benötigt wurde. Die Feststellung, daß zumindest eine Bohrung

die Verwendung eines modernen Stahlbohrers nahelegte, reichte für

Gudrun Loewe als Beweis für ihre Fälschertheorie aus. Da im

Gutachten jedoch ausdrücklich erwähnt wird, daß die

Bohrkanäle der anderen untersuchten Artefakte "konisch erweitert"

waren ist die Frage erlaubt, was für ein Bohrer dabei verwendet

wurde? Es darf weiter bezweifelt werden, daß dem Gutachter

original steinzeitliche Vergleichsmuster vorlagen. Darauf wäre

sicher hingewiesen worden. Diese kargen Ergebnisse wären auch in

der Lehrwerkstatt eines kleinen Ausbildungsbetriebes zu erzielen

gewesen.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

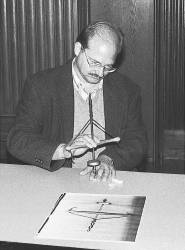

Zum Einsatz kamen verschieden Arten von Stahlbohrern. Das Ergebnis wurde auf einem Karton festgehalten.

Foto: Rolf Hohmann

|

Gudrun Loewe hat "zur Erprobung des Arbeitsvorganges" selbst zwei Löcher in einen Schieferanhänger aus der Büdesheimer Gemarkung gebohrt, und zwar "mit der biegsamen Welle eines Elektromotors."

Trotz intensiver Korrespondenz mit alteingesessenen Herstellerfirmen und

Museen habe ich nicht herausfinden können, ob es vor dem Ersten

Weltkrieg bereits biegsame Wellen für Bohrfutter gegeben hat.

Wahrscheinlich nicht. Gudrun Loewe setzte es offensichtlich als gegeben

voraus, daß Georg Bausch über ein solches Gerät

verfügte. Sie hat sich ihren "Versuch" zudem ziemlich leicht

gemacht, denn im Gegensatz zu den "harten" Kieselsteinen ist der weiche

Schiefer sehr leicht zu bearbeiten. Trotzdem hatte sie bei ihrem ersten

Bohrversuch Schwierigkeiten. Ihr Bohrer kam nämlich ins

Schleudern, "weil ich nicht rechtzeitig das feine Bohrmehl des Tonschiefers ausblies."

Man stelle sich einmal bildlich vor, wie der "Fälscher" Bausch

freihändig mit einem 1 mm-Bohrer an einer biegsamen Welle jeweils

zwei Löcher in die auf der "Verschlußseite" zumeist nur 13 x

11 Millimeter messenden Kettenglieder bohrte. Eine absurde Vorstellung

jenseits allen technischen Sachverstands.

Ich habe mit meinem Tischgerät in eine 5 mm starke Schieferplatte

ohne Schwierigkeiten und "schleuderfrei" ein Dutzend 1 mm-Löcher

gebohrt, ohne das Bohrmehl auszublasen. Nur Hermann Müller-Karpe

führte Bohrversuche an Mainkieseln durch. In seiner Abhandlung

"Zur Originalitätsfrage der Wetterauer Brandgräber" (1943)

berichtet er darüber: "Um zu sehen, ob modern hergestellte

Kieselanhänger den Bausch'schen ähnlich seien, habe ich

selbst einmal flache Mainkiesel gesammelt, wobei man unschwer die

bezeichnende ovale Form findet, die für unsere Ketten typisch ist,

und sie mit einem gewöhnlichen Stahlbohrer durchlocht." Leider

fehlt jeder Hinweis darauf, welche Stärke die Versuchs-Kiesel

aufwiesen und welche Zeit für eine Durchbohrung benötigt

wurde. Weiter schreibt Müller-Karpe: "Ein eigener Versuch,

Kiesel mit Holz-oder Knochenbohrern oder mit Silexsplittern zu

durchbohren, scheiterte leider an den technischen Voraussetzungen. Eine

Beobachtung jedoch verdient erwähnt zu werden. Während die

mit dem Stahlbohrer hergestellten Durchbohrungen sich nach einer Seite

verengten, also leicht konisch waren, konnte man bei den Bausch'schen

Kieseln beobachten, wenn man sie in der Bohrungsstelle auseinanderbrach

(was ich bei einer Anzahl der Exemplare tat), dass sie zweiseitig

gebohrt waren und dass die Seelenachsen in den meisten Fällen

nicht mathematisch genau übereinstimmten. Manchmal glaubte man

sicher feststellen zu können, dass die beiden Hälften mit

verschieden dicken Bohrern hergestellt seien. Der gleichen Art der

Durchbohrung begegnet man schließlich auch bei Hunde- oder

Schweinezähnen, die nicht nur in den Wetterauer Brandgräbern,

sondern zahlreiche auch sonstwo in steinzeitlichem Zusammenhang

gefunden werden und ebenfalls als Anhänger zu Halsketten getragen

wurden. Rein theoretisch gesehen steht eigentlich nichts im Wege

anzunehmen, dass die Wetterauer Bandkeramik-Leute als Halsschmuck

flache durchbohrte Flußkiesel verwendeten."

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

Auf diesem im Mainzer Zentralmuseum erhalten gebliebenen Aquarell sind punktverzierte Kettenanhänger aus einem Butterstädter Brandgrab abgebildet. Man beachte die "ausgefransten" Bohrlöcher.

Repro: Rolf Hohmann

|

Mit den Mitteln der heutigen Elektronenmikroskopie und anderen

Verfahren kann nach Auskunft der Staatlichen

Materialprüfungsanstalt Darmstadt problemlos nachgewiesen werden,

ob bei Durchbohrug eines Kieselsteins ein Metallbohrer verwendet wurde.

Eine Analyse kostet € 300,- und um zu einem eindeutigen Ergebnis zu

gelangen, müßten mindestens zehn Kieselsteine aus

möglichst weit auseinanderliegenden Fundlagen und Zeitstellungen

untersucht werden. Sponsoren sind willkommen! Sollten in den

Bohrlöchern keine Metallrückstände nachgewiesen werden,

so wäre dies noch kein absoluter Beweis dafür, daß die

Bohrlöcher in den Artefakten aus jungsteinzeitlichen Wetterauer

Brandgräbern stammen oder doch erst Anfang des 20. Jahrhunderts

entstanden sind. Einige Fachleute sind nämlich der

Überzeugung, daß Diamantbohrer zum Einsatz gekommen sind.

Von den 32 auf dem "Tannenkopf" geborgenen Steinketten haben nur elf

die Wirren des Zweiten Weltkrieges unbeschadet überstanden. Sie

werden im Historischen Museum Hanau, im Archäologischen Museum

Frankfurt/Main und im Heuson-Museum Büdingen aufbewahrt. Sie

wurden von mir mit Unterstützung meines Sohnes fotografiert und

vermessen. Von neun verschollenen Exemplaren existieren Fotos. Bei den

restlichen zwölf, ebenfalls verschollenen Steinketten, sind wir

auf die im "Kutsch" und in den Veröffentlichungen von Georg Wolff

enthaltenen Angaben über die Zahl der Anhänger, Verzierungen

und so weiter angewiesen. Unter großem Zeitaufwand und in

akribischer Kleinarbeit habe ich die Gesamtzahl der Bohrlöcher und

annähernd die der Verzierungen ermittelt. Es wurden eingehende

Bohrversuche an Mainkieseln entsprechender Größe aus dem

Kieswerk Weiss bei Karlstein durchgeführt. Zum Einsatz kam eine

Mannesmann Tischbohrmaschine, wie sie im Prinzip bereits zu Beginn des

20. Jahrhunderts verwendet wurden, und 1 mm Stahlbohrer des Fabrikats

Connex aus dem Baumarkt. Ehe ich zu brauchbaren Ergebnissen kam,

mußte ich viel Lehrgeld bezahlen und der Verschleiß an

Bohrern war groß. Zunächst mußte eine Vorrichtung

geschaffen werden, um die in der Längsachse zwischen 33 und 11 mm

messenden Versuchsobjekte beim Bohren zu fixieren.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

Ohne Mühe konnten in eine Schieferplatte 1mm Löcher gebohrt werden. Die Hälfte ist zum besseren Sichtbarmachen mit einem Kreidestift markiert.

Foto: Rolf Hohmann

|

Die Verwendung eines sonst üblichen Maschinenschraubstockes war

nicht möglich, da die zwar harten, aber gleiohzeitig spröden

Kieselsteine beim Einspannen oft zersprangen. Ich bastelte aus einem

Brett und zwei darauf befestigten, vorn zusammenlaufenden Leisten eine

Haltevorrichtung, die ihren Zweck hervorragend erfüllte. Da kein

Körner zum Markieren der Bohrlöcher verwendet werden konnte,

mußte der 1 mm-Bohrer sehr kurz eingespannt werden, weil er sonst

beim noch so gefühlvollen Ansetzen auf den zumeist gewölbten

Steinen abrutschte und zerbrach. Gelöst wurde das Problem der

Markierung auf der angebohrten Gegenseite mittels abgewinkelter

Pinzette und einem Filzstift. Da die Oberflächen der Kieselsteine

nicht ebenmässig waren, trafen die beiden "Seelenachsen" der

Bohrungen anfänglich nie auch nur einigermassen exakt aufeinander.

Nach jeweiligem einseitigen Unterfüttern der Steine wurden weitaus

bessere Ergebnisse erzielt. Ich hielt es für erforderlich, diese

Schwierigkeiten ausführlich zu schildern, denn damit hätte

sich auch der gelernte Weißbinder und spätere Brunnenbauer

Georg Bausch konfrontiert gesehen. Darüber hat sich Gudrun Loewe

wohl nicht eine Sekunde lang den Kopf zerbrochen, sondern vielmehr

durch das in meinen Augen dubiose Gutachten der

Materialprüfungsanstalt Darmstadt in ihrem fast schon zwanghaften

Drang nach "Entlarvung" gestärkt ihrer Überzeugung zum

Ausdruck gebracht, "daß die "Wetterauer Brandgräber" nebst ihren Beigaben von Bauschs Hand herrührten."

Meine Zählarbeit ergab bei den 20 im Original und als Foto

vorliegenden Steinketten 1977 Bohrlöcher. Da nichts gegen die

Annahme spricht, daß die restlichen 12 verschollenen Ketten

hinsichtlich der Zahl ihrer Glieder und Anhänger eine

ähnliche Zusammensetzung aufgewiesen haben, wurden per

Hochrechnung 1.186 Bohrlöcher ermittelt. Das ergibt in den 1907/08

geborgenen Kieselsteinketten eine Summe von 3.163 Bohrlöchern. Da

beim Interpolieren die nicht exakt zu ermittelnde Anzahl von Beigaben

in Form durchlochter Anhänger aus verschiedenen Materialien

unberücksichtigt blieben, dürfte die tatsächliche Zahl

der Bohrlöcher noch höher liegen. Die Härtegrade der

Steine sind sehr unterschiedlich, worauf schon die verschiedenen

Färbungen hinweisen. Für eine beiderseitig angesetzte Bohrung

unter Wasserkühlung bei 2600upm wurden zwischen sechs und acht

Minuten benötigt. Das ergibt einen Mittelwert von sieben Minuten.

Georg Bausch hätte also zur Herstellung der Bohrlöcher in den 32 Steinketten 3.163 x 7 = 22.141 Minuten = 369 Stunden = 15,4 Kalendertage à 24 Stunden = 46,1 Achtstundentage

aufwenden müssen. Dabei ist der Ausschuß nicht

berücksichtigt. Bei meinen Versuchen zersprang infolge zu stark

ausgeübtem Drucks auf den Bohrer etwa jeder zehnte Stein. Der oder

die Hersteller der Kieselsteinketten haben viel Mühe darauf

verwendet, die meisten Exemplare mit einer Vielzahl Napf- oder

Punktverzierungen und zusätzlich auch mit tief eingekerbten

Strichmustern zu versehen. Prof. Wolff hat alle Verzierungsarten in

einer Zeichnung festgehalten. Man mag angesichts der Formenvielfalt

nicht daran glauben, daß der einfache Brunnenbauer Georg Bausch

Schöpfer dieser Kunstwerke gewesen sein soll.

Die Zahl der "Näpfchen" auf den Anhängern und Kettengliedern

der 11 Originale schwankt erheblich. So sind es beispielsweise auf der

aus Grab XXV geborgenen Kette lediglich 36, auf der

"Anhängerkette" aus Grab V befinden sich jedoch auf beiden Seiten

nicht weniger als 1.250 Verzierungen. Ein bestimmtes Schema

hinsichtlich der Anordnung der Näpfchen und Strichverzierungen ist

nicht erkennbar. Die Gesamtzahl der Punktverzierungen auf den 11

Originalen beträgt 4.244 und die der Strichverzierungen 584. Eine

Hochrechnung für die 32 zur Diskussion stehenden Steinketten unter

Berücksichtigung der vorliegenden Literaturhinweise ergibt die

erstaunliche Zahl von 12.346 "Näpfchen" und 1.115

Kerbverzierungen. Alle Versuche, mit einem 1 mm-Stahlbohrer die

Napfverzierungen auf den abgerundeten Seiten der Kieselsteine

herzustellen, scheiterten trotz aller angewandten Tricks. Um

überhaupt ein Resultat zu erzielen, wurden mit nur

unbefriedigendem Ergebnis, weniger "bruchanfällige" 2 mm-Bohrer

eingesetzt. Für das Herstellen eines Näpfchens im relativ

flachen Mittelbereich eines Kieselsteins benötigte ich

durchschnittlich 45 Sekunden. Das ergibt 12.346 x 45 = 9.260 Minuten = rund 154 Stunden = 6,4 Kalendertage à 24 Stunden = 19 Achtstundentage.

Wohlgemerkt, hierbei ist nur die reine "Bohrarbeit" berechnet worden.

Die Zeit für das Einsetzen der einzelnen Steine in eine wie auch

immer geartete Haltevorrichtung blieb dabei unberücksichtigt.

Daß der oder die Hersteller der Steinketten während des

Bohrens die Kieselsteine mit der Hand festgehalten haben könnten,

schließe ich aufgrund meiner Versuche aus.

Bleibt noch die Frage offen, wie es dem "Meisterfälscher" Bausch

gelungen sein sollte, die Strichverzierungen tief in die harten

Kieselsteine einzukerben. Mit Stahlbohrern jeder Größe,

handelsüblichen Metallfeilen- oder Sägen ist dies

unmöglich. Das bestätigten mir alle befragten Fachleute.

Diese Strichverzierungen könnten nach ihrer Auffassung nur mit

einem Diamantwerkzeug eingeritzt worden sein. Von der

"Chefanklägerin" Gudrun Loewe wurde diese Möglichkeit jedoch

nicht in Betracht gezogen. Auch dieses Problem klammerte sie

offensichtlich bewußt aus. Mit der "Diamantenvariante" werde ich

mich in einem gesonderten Beitrag näher befassen. Um

überhaupt eine Berechnungsgrundlage zu haben, nehme ich vorerst

für jede Strichverzierung eine Mindest-Herstellungszeit von

durchschnittlich drei Minuten an. Das ergibt 1.115 x 3 = 3.345 Minuten = rund 56 Stunden = 2,3 Kalendertage à 24 Stunden = 7 Achtstundentage.

Außerdem hätte Georg Bausch zuvor erst die Kieselsteine

beschaffen müssen. Wahrscheinlich aus dem rund 15 km von Windecken

entfernten Main, denn in der nahe Windecken vorbeifliessenden Nidder

gab es keine freiliegenden Kiesbänke. Damals existierten

Kieswerke, in denen Berge sortierter Steine aufgeschüttet sind,

noch nicht.

Da die von mir an den Originalen durchgeführten Messungen ergaben,

daß die Größe der Steine von der "Anhängerseite"

bis zum Verschluß kontinuierlich abnimmt und auch die

Anhänger gleichmäßige Abstufungen aufweisen, hätte

das Einsammeln genau aufeinander abgestimmter Steine auf einer Kiesbank

im Main erhebliche Zeit in Anspruch genommen. Die durchschnittliche

Zahl Glieder der 20 nachzählbaren Steinketten beträgt 33, die

der Anhänger 17. Nach meinen Erfahrungen setze ich pro Kette

mindestens eine Stunde für das Einsammeln der Kieselsteine an. Der

Zeitaufwand dürfte jedoch erheblich größer gewesen

sein. Für 32 Kieselsteinketten hätte Bausch also die gleiche

Stundenzahl benötigt. Das wären 32 x 60 Minuten = 32 Stunden = 1,3 Kalendertage à 24 Stunden = 4 Achtstundentage.

Nicht berücksichtigt ist bei dieser Kalkulation die für An-

und Abfahrt erforderliche Zeit. Während meine Fahrten zum Kieswerk

Weiss mit dem PKW etwa eine halbe Stunde dauerten, standen Georg Bausch

nur die Eisenbahn bis zum Hanauer Hauptbahnhof und ein Fahrrad zur

Verfügung. Fazit: Für die Herstellung der 1 mm-Bohrungen, der

Napf- und Punktverzierungen sowie das Einsammeln der Kieselsteine

würde ein "Fälscher" mindestens 611 Stunden = 26,7 Kalendertage à 24 Stunden = 76 Achtstundentage

benötigt haben. Das wäre der minimalste Zeitaufwand

gewesen. Angesichts dieser Dimension stellt sich die Frage: Wieviele

Heinzelmännchen hatte Georg Bausch verpflichtet?

Unbeantwortet bleibt auch die Frage, mit welchem Gerät Georg

Bausch in seiner kargen Freizeit die Löcher und Verzierungen in

die mühselig zusammengeklaubten Kieselsteine gebohrt haben sollte.

Und vor allem: wo? Geld für eine der damals teuren Bohrmaschinen

hatte der "arme Schlucker" sicher nicht. Der "Meisterfälscher"

lebte mit seiner kinderreichen Familie in beengten

Wohnverhältnissen und heimliche "Dauerbohrungen" im "trauten Heim"

wären sicher bald Ortsgespräch gewesen. Der

Brunnenbauer ist wohl auch kaum mit einem Eimer voller Kieselsteine in

eine Schlosserei marschiert, hat hier eine Bohrmaschine mit Beschlag

belegt und tagelang Löcher in Kieselsteine gebohrt. Dann wäre

er bald in einer preußischen Klapsmühle gelandet. In seinem

Buch "Vorzeit gefälscht" (1967) hatte Autor Adolf Rieth in seinem

Kapitel über die Wetterauer Brandgräber bemerkt: "Die

genauere Untersuchung an den Bohrungen der Kiesel ergab, daß die

Bohrkanäle bei einem erstaunlich engen Durchmesser von kaum einem

Millimeter durchgehend zylindrisch waren, während man eigentlich

hätte erwarten können, daß sie sich von beiden

Öffnungen her leicht konisch verengt hätten. Silexbohrer, mit

denen man so feine Kanäle hätte bohren können, gab es

nicht. Diese Löcher mußten vielmehr mit einem Stahlbohrer,

wie ihn die Zahnärzte verwenden, hergestellt worden sein." An

dieser Stelle soll einmal die Frage gestellt werden, weshalb der

"Meisterfälscher" Georg Bausch eigentlich darauf "versessen"

gewesen sein sollte, solche feinen Löcher in die Kieselsteine,

Schieferplättchen und andere Artefakte zu bohren? Es wäre

für ihn doch technisch wesentlich einfacher gewesen, 2- oder 3

Millimeter-Bohrer zu verwenden. Auch auf diese Frage werden die

"Experten" eine Antwort schuldig bleiben.

Adolf Rieth hatte nun Stahlbohrer "wie ihn die Zahnärtzte

verwenden" ins Spiel gebracht. Obwohl dies nirgendwo sonst in der

Literatur nachzulesen ist, bin ich auch dieser "Spur" nachgegangen. Der

Nidderauer Zahnarzt Dr. med. dent. Klaus Racky erklärte sich

bereit, in seinem Dentallabor an einigen zur Verfügung gestellten

Mainkieseln Bohrversuche durchzuführen. Das Ergebnis ist auf

unserer Homepage "www.geschichtsverein-windecken.de" unter der

Überschrift "Die Zahnarztbohrer-Theorie" dürfte widerlegt

sein" nachzulesen. Durch unsere Internet-Beiträge aufmerksam

geworden, meldete sich aus Köln Frau Sigrid Kuntz. Sie stellte

hinsichtlich der "Gerätefrage" folgende Überlegung an:

"Wirklichkeitsnäher scheint es mir zu sein, an einen Fiedel- oder

Drillbohrer oder Dreul zu denken, wie ihn Goldschmiede früher

verwendet haben und in manchen Gegenden der Welt vielleicht immer noch

verwenden. Ein handliches Gerät, in der Beschaffung nicht allzu

kostenaufwendig, eventuell sogar selber herzustellen, wenn man

geschickt ist, und nach einiger Übung auch leicht zu bedienen.

Dabei wird ein in einen Bogen eingespanntes Seil über eine Rolle

geführt, über die der Bohrer gedreht wird; um das Ganze in

Bewegung zu setzen und zu halten, führt man den Bogen wie einen

Fiedelbogen beim Geigenspielen hin und her." Auch Ernst J. Zimmermann

stellt in seinem umfangreichen Werk "Hanau Stadt und Land" (vermehrte

Ausgabe von 1919) fest, daß die Punktverzierungen auf den

Kieselsteinen "mit dem Drillbohrer hergestellt" wurden.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

In der Zeichenakadenie Hanau demonstrierte Dr. Bruno-Wilhelm Thiele an Kieselsteinen die Handhabung eines Einhanddreuls.

Foto: Rolf Hohmann

|

Um auch diese Möglichkeit nachzuprüfen wandte ich mich an die

Zeichenakademie Hanau, an der auch Goldschmiede ausgebildet werden. Dr.

Bruno-Wilhelm Thiele demonstrierte, daß mit einem "Einhanddreul"

durchaus 1 mm-Löcher in Kieselsteine gebohrt werden können.

Er schätzte, daß dafür etwa acht Minuten benötigt

würden. Also etwa so lange wie mit einer elektrisch angetriebenen

Tischbohrmaschine. Bei der Dreul-Demonstration stand kein Stahlbohrer

zur Verfügung. Der Versuch soll aber noch durchgeführt

werden. Nähere Einzelheiten dazu unter der Überschrift "Wie

bekam Bausch die Löcher in die Kiesel?" auf unserer Homepage. Die

angeschriebenen Hartmetallwerkzeugfabriken warteten mit weiteren

interessanten Vorschlägen und Anregungen auf. Mehrfach empfohlen

wurde der Einsatz von Schleifmitteln beim Bohren. Ralf Danger vom

Technischen Kundendienst der Firma Gebr. Brasseler in Lemgo sandte das

Foto eines "Einmaldiamanten" und bemerkte dazu: "Unserer Meinung nach

können die Bohrungen nur mit einem derartigen Werkzeug hergestellt

werden." Über diese Möglichkeit und andere Vorschläge

wird in einem gesonderten Homepage-Beitrag berichtet.

Daß der Wolff-Vorarbeiter Georg Bausch in der ihm für seine

"Fälschungen" zur Verfügung stehenden knappen Freizeit neben

seiner "Kettenproduktion" und anderen, verbürgten Tätigkeiten

in den Jahren 1907/08 auch noch 32 Brandgräber ausgehoben, mit den

Beigaben versehen und ohne Verdacht zu erregen so "getürkt" haben

sollte, daß selbst die Koryphäen unter den damaligen

Fachleuten diesem "Schwindel" ohne Ausnahme aufgesessen sind, wäre

tatsächlich eine unüberbietbare Meisterleistung. Man

muß bedenken, daß nach Gudrun Loewe allein 1908 auf

dem "Tannenkopf" 20 Brandgräber ausgegraben wurden. Für

seine Familie hätte Georg Bausch neben seiner umfangreichen

"regulären" Ausgrabungstätigkeit beispielsweise auf dem

römischen Gräberfeld des Römerkastells Marköbel und

seiner "Fälscher-Schwarzarbeit" wohl keine Minute Zeit

erübrigen können. Immerhin hatten bis 1907 bereits fünf

seiner insgesamt acht Kinder das Licht der Welt erblickt. Über die

Brandgräber "als solche" und deren mögliches "Türken"

wird im nächsten Homepage-Beitrag ausführlich berichtet.

Trotz einer gewissen Unsicherheit bei den hochgerechneten Angaben

über die Anzahl der Bohrungen und Verzierungen sowie bei der

Beschaffung der Kieselsteine kann aufgrund meiner eingehenden Versuche

davon ausgegangen werden, daß eine Person für die

Anfertigung der zur Diskussion stehenden Kieselsteinketten über 70

Achtstundentage benötigt hätte; wahrscheinlich aber

wesentlich mehr. Und zwar innerhalb von knapp zwei Jahren. Ich werfe

Gudrun Loewe vor, in ihrem offensichtlich unbändigen Drang nach

"Entlarvung" von Georg Bausch als Fälscher, jeden Gedanken an die

zeitliche Machbarkeit der von ihr unterstellten Machenschaften des

Wolff-Gehilfen entweder bewußt unterdrückte oder ganz

einfach nicht das Format hatte, diesem wichtigen Faktor den

entsprechenden Stellenwert zuzuordnen. War sie so sehr erpicht darauf,

durch eine "wissenschaftliche Großtat" Anerkennung zu erhalten,

die ihr durch ihre sonstigen spärlichen Veröffentlichungen

nicht zuteil wurde, daß sie selbst das kleine Einmaleins der

wissenschaftlichen Forschung außer acht ließ? Etwas in

dieser Richtung vermuteten bereits Walter Gerteis und Bausch-Enkelin

Erna Schulz. Als "gelernte" Archäologin hätte Gudrun Loewe

wissen müssen, daß im Jahr X allgemein anerkannte Fakten

vielleicht schon zehn Jahre später durch neue

Ausgrabungsergebnisse widerlegt sein können. Ein wichtiger

"Eckstein" ihrer Fälschertheorie war für sie die

"Leichenbrandfrage", den sie mit einigen "Tricks" als Argument zu

untermauern versuchte. Durch die Ausgrabungen in Elsloo/Südlimburg

wissen wir aber längst, daß dieses Argument jede Beweiskraft

verloren hat. In diesem Punkt wird Gudrun Loewe eindeutig widerlegt,

wie später zu beweisen sein wird.

Das Fazit meiner noch nicht ganz abgeschlossenen Untersuchungen und

Überlegungen lautet: Der von Dr. Gudrun Loewe in ihrer 1958 in der

"Germania" veröffentlichten Abhandlung erhobene Vorwurf,

"daß die "Wetterauer Brandgräber" nebst ihren Beigaben von

Bauschs Hand herrührten" kann in dieser Form nicht aufrecht

erhalten werden. Sollte der Nachweis gelingen, daß zur

Herstellung der Bohrungen und Verzierungen der Grabbeigaben

moderne Stahlbohrer verwendet wurden, müßten zahlreiche

Hände mitgewirkt haben. Daß dubiose Hintermänner aus

irgendwelchen nicht erkennbaren Gründen dabei Regie geführt

haben könnten, wird in Windecken immer noch kolportiert. Leider

sind die "Wissenden"nicht bereit, etwas zur Aufklärung

beizutragen. Wie dem auch sei, für mich steht fest, daß

Georg Bausch zeitlich niemals auch nur annähernd in der Lage

gewesen wäre, die ihm von Gudrun Loewe zur Last gelegten

Fälschungen allein auszuführen. Diese Behauptung werde ich in

späteren Beiträgen noch erhärten. Die Wissenschaftler

sind aufgerufen, in ihren Veröffentlichungen vorerst den Hinweis

zu unterlassen, daß Gudrun Loewe den Windecker Brunnenbauer Georg

Bausch als Fälscher der Wetterauer Brandgräber in ihrer

Gesamtheit "entlarvt" hat.

|

© Geschichtsverein Windecken

2000

Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Vereins.

|