|

|

Der Fall Bausch 5

Viele "Fälscher-Beweise" stehen auf tönernen Füßen

Von Rolf Hohmann

In ihrer Abhandlung "Zur Frage der Echtheit der jungsteinzeitlichen "Wetterauer Brandgräber"

(Germania, 1958) hat Gudrun Loewe mit zum Teil gewagten Vermutungen

versucht den Beweis dafür zu erbringen, daß der Windecker

Brunnenbauer Georg Bausch zwischen 1906 und 1920 rund 100 dieser im

nördlichen Hanauer Kreisgebiet und im Raum Frankfurt entdeckten

bandkeramischen Gräber eigenhändig gefälscht hat. Dies

war für einen bis zu seinem Tod im Jahr 1932 hochgeachteten Mann

posthum ein schwerer Vorwurf, den seine acht Enkelkinder nicht

unwidersprochen hinnehmen wollen. Im Namen ihrer Verwandtschaft hat

mich Bausch-Enkelin Maria Schmidt aus Langendiebach als Vorsitzenden

des Geschichtsvereins Windecken 2000 gebeten, in diesem "Fälscher

Krimi" neue Recherchen anzustellen. Die aus meiner umfangreichen

Quellensammlung und praktischen Versuchen gewonnenen Erkenntnisse

werden laufend auf unserer Homepage "www.geschichtsverein-windecken.de"

veröffentlicht. Nachfolgend werde ich versuchen, das von Gudrun

Loewe aufgebaute Theoriegebäude, soweit es die Brandgräber

"als solche" betrifft, zumindest stark zum Schwanken zu bringen. Da

weder sie noch ich ein original Wetterauer Brandgrab zu Gesicht

bekommen haben, bleibt es den Lesern dieser Abhandlung überlassen

zu beurteilen, ob Georg Bausch ein ebenso raffinierter wie "begnadeter"

Fälscher war, oder doch nur ein biederer Familienvater, der dem

Ehrgeiz einer Wissenschaftlerin zum Opfer fiel.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Ein Blick auf dieses "Situationsfoto" eines in der Gemarkung Ostheim entdeckten neolithischen Brandgrabes reichte Gudrun Loewe aus, um auch die 99 anderen als "neuzeitliche Störung", sprich Fälschung, zu erkennen.

Repro: Rolf Hohmann

|

Welche "Beweise" führte Gudrun Loewe ins Feld, um ihrer

Fälschertheorie das nötige Gewicht zu verleihen? Dazu bemerkt

sie auf Seite 431 ihrer Abhandlung: "In der zusammenfassenden

Beschreibung betont Wolff die "vollkommene Gleichheit der Gräber

in Form und Größe und die große Übereinstimmung

der Art wie sie zuerst in Erscheinung treten." Der "fettig weiche"

Inhalt der Grabmulden hob sich "speckartig tiefschwarz" ab und war "so

lettenartig zusammenhängend, daß man ihn mit einer

großen Schippe unterstechen und herausnehmen konnte, ohne

daß er zerbröckelte." Anschließend führt Gudrun Loewe aus: "Dieses

kann man sich ohne weiteres vorstellen, wenn man das Situationsfoto von

Ostheim betrachtet, das in voller Deutlichkeit den Unterschied zwischen

der dunklen, lockeren Grabfüllung und dem helleren,

homogen-festen, mit dem Spaten säuberlich abgestochenen

Löß der Umgebung zeigt. Der Übergang zeichnet sich am

besten an der rechten oberen Begrenzung ab als eine gebrochene Linie

zwischen zwei verschiedenen Strukturen, während der

Farbunterschied nur wenig zur Geltung kommt. Hier besteht

offensichtlich keine durch Jahrtausende dauernde Lagerung gefestigte

Verbindung zwischen dem anstehenden Löß und der humosen

Einfüllung, die ein Ausheben der Grabfüllung nach Wolffs

Beschreibung unmöglich gemacht hätte. Alte Kulturschichten

pflegen sich durch besondere Festigkeit auszuzeichnen, die durch

eingeschlossene Brandreste nur noch gesteigert werden wird, und sind

mit dem sie umgebenden anstehenden Boden fest verbunden. Die Abbildung

des Brandgrabes von Ostheim gibt das typische Bild einer neuzeitlichen

Störung, die wahrscheinlich ebenso jung ist, wie die etwa 1 mm

feinen Durchbohrungen der Kieselbeigaben dieses Grabes."

Diese "feinen Durchbohrungen" scheinen es Gudrun Loewe angetan zu haben. Sie führt in ihrem Beitrag auf Seite 426 aus: "Ungeahnte

technische Fähigkeiten der Steinzeitmenschen schienen sich in den

feinen Durchbohrungen und Verzierungen anzudeuten. Wolff setzt ohne

Bedenken voraus, daß die oft weniger als 1 mm feinen und bis zu 5

mm langen zylindrischen, anscheinend meist von beiden Seiten her

geführten Bohrungen mit dem Silexbohrer ausgeführt worden

seien." Ich habe bereits in einem früheren Beitrag die Frage

gestellt, was den angeblichen Fälscher Georg Bausch eigentlich

bewogen haben könnte, ausgerechnet bruchanfällige und nur

schwer für den gedachten Zweck zu handhabende 1 mm Bohrer zu

verwenden? Da es keine Vergleichsobjekte gab, hätte er es doch mit

einem 2 oder 3 mm Bohrer wesentlich leichter gehabt, wie ich durch

eigene Versuche feststellte. Als 1958 der Loewe Beitrag in der

"Germania" veröffentlicht wurde, begann der Brite James Mellaart,

den man als "Archäologen mit der goldenen Hand" bezeichnete, mit

umfangreichen Ausgrabungen neolithischer Siedlungsplätze in

Anatolien. Darüber berichtet Rudolf Pörtner in seinem 1975

erschienenen Buch "Alte Kulturen ans Licht gebracht-Neue Erkenntnisse

der modernen Archäologe" im Eröffnungskapitel "Catal

Hüyük - Eine Terrassenstadt in der Steinzeit"

ausführlich. In seiner Beschreibung der Funde heißt es: "Die

Qualität der Fertigware beweist die hohe technische

Leistungsfähigkeit der Menschen von Catal Hüyük" und

weiter "Steinperlen wurden in Massen und mit so feinen Bohrungen

hergestellt, daß man sie mit modernen Stahlnadeln nicht

auffädeln kann." Was nun, Frau Dr. Loewe? Waren im 7.

vorchristlichen Jahrtausend in Anatolien nach dem Motto "Was nicht sein

kann, das nicht sein darf" auch Fälscher am Werk? Vielleicht

hatten den Steinzeitmenschen Außerirdische feinste Stahlbohrer

zur Verfügung gestellt? Zusammenfassend zitiert Pörtner den

erfolgreichen Ausgräber Mellhaat: "Die verbreitete Auffassung

vom neolithischen Menschen als einen armen Bauern, der sich abrackerte,

um durch schwere körperliche Arbeit einen kümmerlichen

Lebensunterhalt zusammenzuscharren, unfähig zu künstlerischen

Ausdruck und dazu verdammt, in einer Inzuchtgesellschaft in

Dörfern mit elenden Hütten zu leben - diese Auffassung ist

ebenso weit von der Wirklichkeit entfernt wie die Annahme, "haarige

Höhlenmenschen" hätten solche Meisterwerke geschaffen wie die

Höhlenmalereien von Lascaus und Altamira. Es ist bemerkenswert,

daß der moderne Mensch nicht fähig ist, Ebenbürtigkeit

(oder Überlegenheit) anzuerkennen." Dem ist nichts hinzuzufügen.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

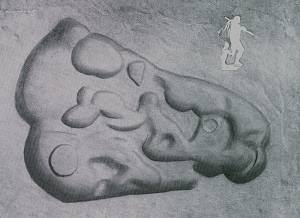

Das bis zur Fundschicht freigelegte Brandgrab Nummer IV, entdeckt 1907 in der Gemarkung Butterstadt. Deutlich ist die in den hellen Lößboden eingetiefte schwarze Brandschicht zu erkennen.

Repro: Rolf Hohmann

|

Zurück zum Germania-Beitrag von Gudrun Loewe, die es penibel

vermeidet, Tatsachenbehauptungen aufzustellen. Wenn es "zur Sache"

geht, verwendet sie Begriffe wie "offensichtlich" und "anscheinend" oder "wahrscheinlich"

und sie hütet sich abschließend auch, Georg Bausch direkt

der Fälschung aller von ihm entdeckten Wetterauer Brandgräber

zu bezichtigen. Ihre abschließende Formulierung, sie sei aufgrund

der vorgetragenen Bedenken zu der "Überzeugung" gelangt, "daß die "Wetterauer Brandgräber" nebst ihren Beigaben von Bauschs Hand herrührten",

ist presserechtlich nicht angreifbar. Gudrun Loewe brachte es aber in

ihrer Abhandlung zu einer gewissen Meisterschaft darin, Zitate aus dem

Zusammenhang zu reißen und stichwortartig so zu interpretieren,

daß sie in die vorgegebene "Fälscherform" passen. Die weiter

oben angeführten Wolff-Zitate sind dessen Abhandlung "Neolithische

Brandgräber in der Umgebung von Hanau" entnommen, die im III. Band

der Praehistorischen Zeitschrift von 1911 veröffentlicht wurde. Um

den Unterschied zwischen 0riginal und "Bearbeitung nach Loewe" zu

verdeutlichen, werden nachfolgend die betreffenden Passagen im Wortlaut

wiedergegeben. Im Kapitel "Gräber" schreibt Prof. Georg Wolff: "Was

bei den Untersuchungen besonders auffiel, war die vollkommene

Gleichheit der Gräber in Form und Grösse und die grosse

Übereinstimmung der Art, wie sie zuerst in Erscheinung traten.

Zwar an der Farbe und Form der dunklen Flecke, welche infolge der

Tätigkeit des Dampfpfluges sich auf den braunen Ackerflächen

bemerkbar machten, konnte man zunächst nicht entscheiden, ob unter

ihnen eine Wohngrube oder ein Grab verborgen sei. Aber bei

vorsichtigem, schichtenweisen Abstechen des Bodens liess sich, wenn ein

Grab vorhanden war, dies an dem Übergang der mehr bröckeligen

dunklen Erde in eine speckartige tiefschwarze erkennen, die sich als

kreisrunde oder viereckige, an den Ecken abgerundete Scheibe deutlich

von der dunkelgrauen oberen Schicht und noch weit deutlicher von dem

gelben Lehm, der unter ihr lag, abhob. Denn mit einer einzigen Ausnahme

waren die Gräber, mochten sie isoliert liegen oder in den Boden

einer Wohngrube eingeschnitten sein, mit ihrem unteren Teil in den

gewachsenen Boden eingetieft. Im ersteren Falle erkannte man die

dunkelglänzende Fläche 35 bis 50 cm unter der

Oberfläche, also unmittelbar unter der durch den Dampfpflug

aufgerissenen Humusschicht, die infolgedessen auf eine gewisse

Ausdehnung durch die obersten Teile des Grabes dunkel gefärbt war.

Der unberührte Teil des Grabes erstreckte sich regelmässig

nur 10 bis 15 cm tief als eine von der erwähnten schwarzen Erde

mit den Knochenresten und Grabbeigaben angefüllte flache Mulde in

den gelben Lehm hinein." An dieser Stelle weist Wolff auf eine Fußnote hin, deren hier interessierende Satz lautet: "Der

Inhalt dieser Mulden war infolge der durch das darüber befindliche

lockere Erdreich eindringenden Feuchtigkeit und der - wohl durch den

Leichenbrand - in ihm befindlichen öligen Substanzen so

lettenartig zusammenhängend, dass man ihn, mit einer grossen

Schippe unterstechen und herausnehmen konnte, ohne dass er

zerbröckelte."

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Dieses Foto versah Prof. Heiderich mit der Unterschrift: "Grab der Wohngrube 2 in situ".

Repro: Rolf Hohmann

|

Die von Gudrun Loewe zur Erhärtung ihrer Fälschertheorie

angeführten Argumente , soweit es die Brandgräber "als

solche" unter Außerachtlassung der durchbohrten Artefakte

betrifft, verdienen eine eingehende Betrachtung. Ihre Behauptung "Alte

Kulturschichten pflegen sich durch besondere Festigkeit auszuzeichnen,

die durch eingeschlossene Brandreste nur noch gesteigert wird, und sind

mit dem sie umgebenden anstehenden Boden fest verbunden" kann von

mir als Laie nicht auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft

werden. In der mir zugänglichen Literatur habe ich keinen

entsprechenden Hinweis gefunden. Ich könnte mir aber gut

vorstellen, daß die jeweiligen Bodenverhältnisse

ausschlaggebend dafür sind, ob und wie sich die gewachsene Erde

beispielsweise mit dem sich in prähistorischen Abfallgruben

bildenden Humus im Lauf der Jahrtausende verbindet. Bei den von mir an

der Hohen Straße und in Mittelbuchen etwa 30 ausgegrabenen

bandkeramischen Abfallgruben habe ich als Autodidakt - die von mir vom

damaligen Kreisbodendenkmalpfleger Dr. Karl Dielmann erbetene

ständige Überwachung und Anleitung ließ sich nicht

verwirklichen - diesem Aspekt keine Aufmerksamkeit geschenkt. Die von

mir angefertigten Dias müßten von einem Fachmann ausgewertet

werden. Folgende Überlegungen sind für mich aber wesentlich

schwerwiegender. Setzen wir voraus, daß die von Gudrun Loewe

beschriebene, in Jahrtausenden entstandene "feste Verbindung"

von alten Kulturschichten mit dem sie umgebenden gewachsenen Boden

bereits vor dem Ersten Weltkrieg wissenschaftlich fundiertes

Allgemeingut war, stellt sich die Frage: Warum haben damals die vielen

an den Ausgrabungen an der "Hohen Straße" im nördlichen

Hanauer Kreisgebiet bis 1910 beteiligten Wissenschaftler, die Dutzende

Brandgräber aufgrund der "bröckeligen" Grabfüllung" und der fehlenden "festen Verbindung" der Erdschichten nicht sofort als "neuzeitliche Störung"

erkannt, sondern sie in zahlreichen Veröffentlichungen als

"sensationelle" Entdeckung bezeichnet? Spaten und Spatel hatten unter

anderem in die Hand genommen: Prof. Dr. Georg Wolff, Streckenkommissar

der Reichslimeskommission und stellvertretender Vorsitzender der

Römisch-Germanischen Kommission (RGK), Dr. Paul Steiner, Assistent

der RGK, Prof. Dr. Hans Dragendorff, erster Direktor der 1902

gegründeten Römisch-Germanischen Kommission (bis 1911),

anschließend Generalsekretär des Deutschen

Archäologischen Instituts (DAI), F.-K. Heiderich, Professor der

Anthropologie in Göttingen und Max Richard Konstantin Verworn,

Professor der Phisiologie in Göttingen. In seinem im Heft 56 des

"Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der Deutschen Geschichts-und

Alterthums" 1908 erschienenen Beitrag "Neolithische Brandgräber in

den Gemarkungen Marköbel, Butterstadt und Kilianstetten bei Hanau"

führt Georg Wolff aus: "Nachdem auch hier am 29. März eine

erfolgreiche Grabung unter Leitung des Berichterstatters vorgenommen

und die bis dahin festgestellten teils ausgehobenen teils nur von oben

angeschnittenen Gräber genau aufgenommen waren konnte am 14. April

die immer wieder verschobene Aufdeckung einer größeren

Anzahl von Fundstellen vorgenommen werden, an der außer dem

Berichterstatter und Herrn Sanitätsrat Kohl auch die Herren Dr.

Steiner, Direktorialassistent Welcker und Oberlehrer Dr. Manger von

Frankfurt, Oberlehrer Dr. Helmke von Friedberg, Apotheker Koehl von

Langenselbold und Domänenpächter B. Schwarz vom

Baiersröder Hof teilnahmen."

Während heute interessierte "Amateurarchäologen" kaum eine

Chance haben, sich auf dem Gebiet der Bodendenkmalpflege unter Aufsicht

auch nur annähernd frei zu entfalten - die inzwischen

übermächtige Bürokratie hat sie fest im Griff-, gaben

damals Laien oft entscheidende Impulse. Sie eigneten sich durch

Literaturstudien profunde Kenntnis auf dem Gebiet der Vor- und

Frühgeschichte an. Sie führten außerdem Feldbegehungen

durch und nahmen aktiv an Ausgrabungen teil. Für Archäologie

interessierten sich im Landkreis Hanau vor allem Lehrer, aber auch

Ärzte, Sanitätsräte, Apotheker, Offiziere, Gutsbesitzer,

Geschäftsinhaber und so weiter. Der Brunnenbauer Georg Bausch als

Vertreter der "arbeitenden Klasse" war damals ein Außenseiter im

erlauchten Kreis der Amateurarchäologen aus der gehobenen

Gesellschaftsschicht. Das "Manko" seiner einfachen Herkunft glich er

durch sein ausgeprägtes und vielgerühmtes "Feeling" beim

Aufspüren vor-und frühgeschichtlicher Siedlungsspuren mehr

als aus. Es darf hier noch einmal daran erinnert werden, daß

Georg Wolff ein "gelernter" Gymnasialprofessor war und als Autodidakt

trotzdem mit Respekt als "Nestor" der archäologischen

Bodenforschung in der Wetterau bezeichnet wird. Der

Ausgräber von Babylon, Robert Koldewey, lehrte an der

Königlichen Baugewerk- und Maschinenbauschule in Görlitz, ehe

er seine wahre Berufung erkannte. Der in Olympia und Troja erfolgreiche

Ausgräber Wilhelm Dörpfeld studierte das Baufach und legte

1876 das Bauführerexamen ab. Erst seine Aufgabe, die

Ausgrabungsergebnisse in Olympia zeichnerisch zu dokumentieren,

ließ ihn seine "archäologische Laufbahn" einschlagen. Von

Heinrich Schliemann, dessen Wirken mit Wilhelm Dörpfeld untrennbar

verbunden ist, soll hier gar nicht erst die Rede sein. Die Beispiele

könnten beliebig fortgesetzt werden.

Vom 2. bis 6. August 1908 fand in Frankfurt die XXXIX. allgemeine

Versammlung der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft statt, an der

laut Bericht 256 Mitglieder und Gäste teilnahmen, die namentlich

bekannt sind. Am Dienstag, 4. August, stand eine Fahrt in die Wetterau

auf dem Programm, deren Teilnehmer Zeuge der Ausgrabung einer Anzahl

zum Teil bis zur Fundschicht freigelegter Brandgräber wurden. Da

die Fundorte zu weit von den Bahnstationen entfernt lagen, benutzte man

PKWs für die Anfahrt. Im Korrespondenzblatt der Deutschen

Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte

(Sept./Dez. 1908) wird über diese Exkursion berichtet: "Eine

Anzahl Automobilbesitzer hatte sich bereit gefunden, den

auswärtigen Gästen - die einheimischen Teilnehmer des

Kongresses hatten von vornherein auf Beteiligung verzichten

müssen, weil unmöglich eine noch größere Zahl von

Menschen hätte etwas sehen können - ihre Wagen zur

Verfügung zu stellen; die Beteiligung war indessen so eine starke,

daß schließlich noch Mietautos zu Hilfe genommen werden

mußten. 94 Herren und Damen folgten der Führung des Leiters

der Ausgrabung, Prof. Wolff, zuerst über Vilbel, Bergen, Hanau,

Roßdorf zu der ersten Fundstätte in der Nähe des

Baiersröder Hofes bei Marköbel, dann in den

Kilianstädter Wald bei Büdesheim. An beiden Stellen waren die

gut vorbereiteten Ausgrabungen erfolgreich und ergaben die wirksamste

Erläuterung zu dem Vortrage des ersten Tages von Prof. Wolff und

der Abhandlung Prof. Steiners in der Festschrift, die beide sich mit

diesen Fundstätten beschäftigen." Welche

Versammlungs-Teilnehmer die Freilegung von Wetterauer Brandgräber

mit großem Interesse verfolgten, ist nicht bekannt. Mit einiger

Sicherheit dürften dabei gewesen sein Prof. Hans Dragendorff,

Präsident der Römisch-Germanischen Kommission, H. Feyerabend,

Museumsdirektor in Görlitz, Dr. W. Foy, Direktor des

Rautenstrauch-Joest-Museums in Köln, Dr. Gößler,

Archäologischer Konservator in Stuttgart, Dr. K. Hagen,

Abteilungsvorsteher im Museum für Völkerkunde Hamburg, E.

Krause, Konservator in Berlin, Dr. Kropatschek und Rudolf Welcker,

Direktions-Assistent am Historischen Museum Frankfurt.

Es bleibt festzuhalten, daß alle an der Freilegung der

Brandgräber aktiv beteiligten Wissenschaftler und die zahlreichen

Beobachter keinen Zweifel an deren Originalität hegten.

Über 30 Jahre lang nach ihrer Aufsehen erregenden Entdeckung

fanden die "Wetterauer Brandgräber" Eingang in die Fachliteratur.

Auch namhafte Autoren waren von der Echtheit dieser damals innerhalb

des bandkeramischen Kulturkreises nur vereinzelt beobachteten

Bestattungsform überzeugt. Während die Brandgräber "als

solche" wissenschaftlich anerkannt wurden, kamen Mitte der

dreißiger Jahre Zweifel an der Echtheit der durchbohrten

Grabbeigaben auf. Diese galten vor allem den Ketten aus Kieselsteinen

und Schieferplättchen. Gudrun Loewe fasst auf Seite 423 in ihrem

Germania-Beitrag zusammen: "Namhafte Übersichtswerke berichten

über die "Wetterauer Brandgräber" als Lokalgruppe: G.

Schwantes, Deutschlands Urgeschichte (1918 zuletzt 1952); C.

Schuchardt, Alteuropa (1918, zuletzt 1944), W. Bremer in Ebert XIV

(1929) und Buttler in Handb. d. Urgesch. Deutschlands 2 (1938). Noch

1954 zieht H. D. Kahlke "die Brandgräberfelder mit

Linienbandkeramik des Maintals" in Betracht trotz seiner eigenen

Fußnote "Viele Prähistortiker stellen die Echtheit der Funde

in Frage" und beschreibt sie mit Zitaten von Wolff und Kunkel. Zweifel

an der Echtheit der "Wetterauer Brandgräber" scheinen

hauptsächlich von der Marburger Schule G. von Menharts auszugehen:

A. Stroh hält 1940 die Gräber als solche für sicher,

mißt ihnen aber "bei den wenig eindeutigen Fundverhältnisen"

keine Bedeutung für das Verhältnis der Rössener zur

Spiralbandkeramik zu." Gudrun Loewe mußte natürlich auch die Arbeit von Hermann Müller-Karpe erwähnen und sie meint, "daß ihm ein klares Ergebnis"

versagt geblieben sei. Der junge Autor stand den hauptsächlich von

Georg Bausch entdeckten Brandgräbern und vor allem deren

ungewöhnlichen Beigaben durchaus skeptisch gegenüber.

Müller-Karpe hatte die von Georg Wolff und Dr. Steiner

angefertigten Grabungsprotokolle eingehend studiert und in Windecken

mit Einwohnern, die Bausch noch kannten, eingehende Gespräche

geführt. Für ihn reichten aber alle Indizien nicht aus, um

den Wolff-Vorarbeiter offen der Fälschung zu verdächtigen. Am

Schluß seiner 1943 verfassten Abhandlung resümiert er: "Ein

endgültiges unangreifbares Urteil, ob restlos echt oder

völlig geschwindelt, ist nach alledem nicht möglich.

Entscheiden wird hier, wie so oft in prähistorischen Fragen,

einzig der Spaten, wenn er wieder einmal auf den südlichen

Lößhöhen angesetzt wird." Diese Beurteilung nach

dem Grundsatz "Im Zweifel für den Angeklagten" hat Gudrun Loewe

wohlweislich nicht in ihre "Zitatensammlung" aufgenommen.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Von der "Wohngrube" 3 mit dem "integrierten" Brandgrab ließ Prof. Heiderich dieses Modell anfertigen. Er schenkte es dem Hanauer Geschichtsverein. Das Modell ist verschollen.

Repro: Rolf Hohmann

|

Erst ab Mitte der 30er Jahre äußerten einige Wissenschaftler

vorsichtige Zweifel an der Echtheit der Wetterauer Brandgräber,

welche sich aber ausschließlich auf die durchbohrten Artefakte

bezogen. Keiner von den Zweiflern konnte sich aber dazu durchringen,

die Gräber samt Beigaben unverblümt als Fälschung eines

biederen und angesehenen Mannes zu bezeichnen. Die Kieselsteinketten,

die den Zweiten Weltkrieg unversehrt überstanden hatten, wurden in

den Vitrinen des Museums für Vor- und Frühgeschichte im

Holzhausenschlößchen, in den Ausstellungsräumen des

Hanauer Geschichtsvereins und im Museum Büdingen von den Besuchern

staunend bewundert. Müller-Karpe schreibt in den einleitenden

Sätzen seiner Abhandlung: "Diese Schmuckketten, die heute mit

die schönsten und interessantesten Gegenstände der

Steinzeit-Abteilung unserer Sammlung darstellen, bildeten ehemals die

Beigaben von Brandgräbern, die nach gelegentlich aufgefundenen

verzierten Scherben und Steinwerkzeugen dem linearbandkeramischen und

dem Rössener Kulturkreis angehörten." Ein halbes

Jahrhundert nach den aufregenden Ereignissen auf dem "Tannenkopf" bei

Butterstadt betrat Dr. Gudrun Loewe mit viel Theaterdonner als "Deus ex

machina" die Bühne und teilte aufgrund ihrer Nachforschungen in

der "Germania" der Welt ihre Überzeugung mit, "daß die "Wetterauer Brandgräber" nebst ihren Beigaben von Bauschs Hand herrührten."

Sie hatte, wie bereits betont, nie ein Wetterauer Brandgrab mit eigenen

Augen gesehen. Nur aufgrund eines nicht sehr aussagekräftigen

"Situationsfotos" behauptet sie: "Die Abbildung des Brandgrabes von

Ostheim gibt das typische Bild einer neuzeitlichen Störung, die

wahrscheinlich ebenso jung ist, wie die etwa 1 mm feinen Durchbohrungen

der Kieselbeigaben dieses Grabes." Mit dieser Einschätzung

degradierte Gudrun Loewe die zahlreichen verdienstvollen

Fachwissenschaftler, die an den damaligen Ausgrabungen der

Brandgräber aktiv beteiligt waren, zu Dilettanten, um es einmal

weniger derb auszudrücken. Sollten diese anerkannten

Koryphäen tatsächlich nicht in der Lage gewesen sein bei der

Freilegung Dutzender Brandgräber zu erkennen, daß sie einem

"Meisterfälscher" aufgesessen waren, während die auf ihrem

Fachgebiet als "graue Maus" einzustufende Kollegin nur einen Blick auf

ein 50 Jahre altes schwarz-weiß Foto zu werfen brauchte, um auch

die anderen 99 Wetterauer Brandgräber pauschal als "neuzeitliche

Störung" und somit als Fälschung zu entlarven?! Die

Professoren Wolff, Dragendorff, Heiderich und die ganze andere Phalanx

der beteiligten Wissenschaftler müssen doch in ihren Gräbern

rotiert haben, als in der Germania 1958 die Abhandlung "Zur Frage der

Echtheit der junsteinzeitlichen "Wetterauer Brandgräber" von

Gudrun Loewe veröffentlicht wurde.

Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, sei noch an folgende Episode in

diesem "Fälscherkrimi" erinnert. Als auf dem "Tannenkopf" bei

Butterstadt die ersten Wetterauer Brandgräber mit ihren bis dahin

völlig unbekannten Steinketten freigelegt wurden und unter den

Wissenschaftlern für ziemliche Aufregung sorgten, wurde in

Diemarden bei Göttingen ein bandkeramischer Siedlungsplatz

ausgegraben. Wie anderenorts, fanden die Wissenschaftler, unter ihnen

Prof. F.-K. Heiderich, auch hier keine Gräber. Als deshalb die

Kunde von den aufsehenerregenden Funden aus der Wetterau Göttingen

erreicht hatte, trat man mit der Bitte an Prof. Wolff heran, einige

"Wetterauer Brandgräber" freilegen zu dürfen. Diese wurde

gewährt und Ostern 1908 begannen die Göttinger an der alten

"Hohen Straße" mit der Freilegung von drei Brandgräbern.

Darüber berichtete Prof. Heiderich am 21. Mai 1909 in einer

Sitzung des Anthropologischen Vereins Göttingen. Der Vortrag wurde

im Band 41 des Korrepondenz-Blattes der Deutschen Gesellschaft für

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte veröffentlicht. Er ist

auf unserer Hompage unter der Überschrift "Professor Heiderich als

Gastausgräber" in der Rubrik "Der Fall Bausch" im Wortlaut

nachzulesen. Um nun auch den Mitgliedern des Anthropologischen Vereins

Göttungen ein "Erfolgserlebnis" zu bieten, fasste Prof. Heiderich

den Entschluß, das letzte der von Prof. Wolff "freigegebenen"

Gräber zu bergen und nach Göttingen transportieren zu lassen.

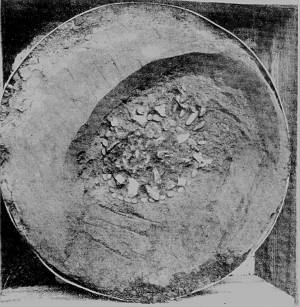

Er beschreibt den Vorgang wie folgt: "Dieses Gab haben wir, um es in

der Sitzung der Gesellschaft freilegen zu können, uneröffnet

dem Boden entnommen. Zu diesem Zwecke wurde eine an dem unteren Rande

zugeschärfter Blechkranz um das Grab herum in die Erde

eingedrückt, darauf wurde das Erdreich außerhalb des Kranzes

entfernt und nun ein starkes Blech unter dem Kranze durchgeschoben und

so die in dem Kranze befindliche Erdmasse von der Unterlage abgetrennt.

Dann wurde das Grab in eine Kiste verpackt und hierher transportierrt."

Anschließend sprach Professor Max Verworn über den

"Kulturkreis der Bandkeramik" mit besonderer Berücksichtigung der

Ausgrabungen bei Hanau und Diemarden.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Das in der Sitzung des Anthrologischen Vereins Göttingen freigelegte Grab aus der Wohngrube 2. Die um den Leichenbrand gruppierten durchlochten Kieselsteine sind deutlich zu erkennen

Repro: Rolf Hohmann

|

Nach den Ausführungen Verworns wurden die anwesenden Mitglieder

des Antropologischen Vereins Göttingen Zeuge einer wohl

außergewöhnlichen Demonstration. Darüber wird im

Korrespondenzblatt berichtet: "Nach dem Vortrage wurde in der

Sitzung das noch ungeöffnet mitgebrachte Brandgrab der

großen Hanauer Grube geöffnet. Es fand sich bei der auf dem

Tisch vorgenommenen Ausgrabung außer dem Leichenbrand eine

einfache Kette aus unverzierten Steinchen, die von je einem Loch

durchbohrt an einer Schnur befestigt waren. Die Aushebung des Grabes

wurde von der zahlreich besuchten Versammlung mit gespannter

Aufmerksamkeit verfolgt." Man sollte eigentlich annehmen, daß

Prof. Heiderich beim Bergen dieses Brandgrabes eine "neuzeitliche

Störung" a là Gudrun Loewe hätte erkennen

müssen. Er hatte schließlich in Diemarden Abfallgruben

ausgehoben und kannte also deren Erdprofile. Schließlich wurde

die Erde um den eingelassenen Blechkranz soweit entfernt, daß ein

Blech untergeschoben werden konnte. Spätestens bei der

"Saalveranstaltung" in Göttingen müßte jedoch dem einen

oder anderen grabungserfahrenen, das Spektakel mit "gespannter Aufmerksamkeit"

verfolgenden Zuschauer, Bedenken hinsichtlich der Originalität des

Fundes gekommen sein. Schließlich genügte Gudrun Loewe nur

der Blick auf ein 50 Jahre altes schwarz-weiß Foto, um das

gezeigte Brandgrab als Fälschung zu "entlarven." Oder waren die

Sinne der Göttinger Wissenschaftler angesichts dieses

"Sensationsfundes" so durcheinander geraten, daß ihre

Urteilskraft stark beeinträchtigt war? Sollte Georg Bausch

tatsächlich der von Gudrun Loewe vermutete "Meisterfälscher"

gewesen sein, hätte ihm der Gedanke, daß in Göttingen

angesehene Wissenschaftler das "Ausheben" eines seiner "getürkten"

Brandgräber ehrfurchtsvoll verfolgten, sicher eine diebische

Freude bereitet. Vielleicht zündete er auch die Karbidlampe an

seinem Fahrrad an, ist in der Geisterstunde auf den "Tannenkopf"

gefahren und hat dort von der Höhe ein "homerisches

Gelächter" in die Nacht erschallen lassen. Das alles ist

drehbuchreif. Vielleicht findet sich ein phantasiebegabter Regisseur,

der den "Fälscherkrimi" um Georg Bausch verfilmt. Dem

Tagebuchfälscher Konrad Kujau hat man schließlich auch ein

filmisches Denkmal gesetzt. Während jedoch dessen Coup bald nach

der 1983 erfolgten Veröffentlichungen in einem Magazin aufgrund

handfester Beweise aufflog, fanden die von Georg Bausch entdeckten

"Wetterauer Brandgräber" als "bandkeramische Sondergruppe"

Aufnahme in vielen wissenschaftlichen Werken. Erst nach 50 Jahren

wurden alle Koryphäen, die keinen Zweifel an deren

Originalität hegten, von Gudrun Loewe aufgrund von zum Teil auf

sehr wackeligen Füßen stehenden Indizien als

"Laiendarsteller" diskreditiert.

Obwohl in jüngster Vergangenheit bei der Ausgrabung

jungsteinzeitlicher Siedlungen neue Erkenntnisse gewonnen wurden, die

einige von Gudrun Loewe aufgestellten Fälschungs-Indizien

eindeutig widerlegen, hielt es bisher kein Vor- und

Frühgeschichtler für opportun, ihren Germania-Beitrag einer

kritischen Betrachtung zu unterziehen. Sie schlossen sich vielmehr in

ihren Veröffentlichungen ohne Andeutung eines Zweifels der

"Überzeugung" ihrer Kollegin an. Hier zwei Beispiele: "Diese

vermeintlichen Gräber sind in den Jahren zwischen 1907 und 1920 in

der südlichen Wetterau, insbesondere in der Frankfurter und

Hanauer Gegend in größerer Zahl aufgetreten. Inzwischen sind

diese "Wetterauer Brandgräber" als Fälschungen erkannt" (Walter Meier-Arendt - Die bandkeramische Kultur im Untermaingebiet 1966). "Eine

Beschäftigung mit der Problematik bandkeramischer Brandgräber

kann nicht vorüber an den berühmt-berüchtigten

"Wetterauer Brandgräbern", die von G. Loewe (1958) als

Fälschungen erkannt wurden" (Edith Hoffmann - Zur Problematik

der bandkeramischen Brandbestattungen in Mitteleuropa 1973). Basierend

auf den klaren negativen Bekundungen in der Fachliteratur fielen auch

die Beurteilungen in den Veröffentlichungen innerhalb des

Heimatkreises aus. "Der wichtigste Fund innerhalb dieser Gräber

waren Ketten aus Kieselsteinen. Diese Ketten waren es auch, die diese

Gräber nach heutigem Wissensstand als Fälschung entlarvten" (Festschrift 1150 Jahre Marköbel - 850 Jahre Baiersröder Hof 1989). "Die

Anfang des 20. Jahrhunderts im Untermaingebiet und besonders

häufig im Gebiet des heutigen Main-Kinzig-Kreises entdeckten

"Wetterauer Brandgräber" erwiesen sich in den fünfziger

Jahren endgültig als Fälschung" (Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland - Hanau und der Main-Kinzig-Kreis 1994). "Bei

den von dort berichteten bandkeramischen "Brandgräbern" handelt es

sich, wie bei allen diesbezüglichen Fundmeldungen aus der Region,

um klare Fälschungen" (Chronik Ostheim - Ein Stadtteil von Nidderau im Jahr 2000. Herausgegeben von der Stadt Nidderau).

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Mit einem Blechkranz eingefasst wurde dieses Brandgrab in einer Kiste verpackt vom Bahnhof Heldenbergen-Windecken nach Göttingen transportiert.

Repro: Rolf Hohmann

|

Gudrun Loewe zitiert in ihrer Abhandlung K. Schumachers Vermutung, daß "die

in der Wetterau so häufigen Brandgräber, die in dem nicht

minder dicht besiedelten Rheinhessen bis jetzt fehlen, mit der Zeit

wohl auch auftauchen werden" (Siedlungs- und Kulturgeschichte der Rheinlande 1 (1921, 39) und kommentiert: "Allein,

die Hoffnungen auf weitere Funde von Brandgräbern dieser Art in

der Wetterau oder anderwärts gingen nicht in Erfüllung. Seit

1920 wird kein entsprechender Grabfund mehr verzeichnet." Da Georg

Bausch ab 1920 keine Ausgrabungen mehr durchführte, war dies

für Gudrun Loewe ein weiterer Beweis für ihre

Fälschertheorie. Ein Jahr nach Erscheinen ihres Germania-Beitrags

begann in Elsloo (Südlimburg) eine Ausgrabungskampagne auf einem

bereits seit längerer Zeit bekannten bandkeramischen

Siedlungsplatz. Das dabei entdeckte Gräberfeld wurde 1966

eingehend untersucht und dabei 113 Bestattungen gefunden. Zur

Überraschung der Wissenschaftler waren darunter 47

Brandgräber. Aufgrund der Loewe-Veröffentlichung ging man

aber mit der entsprechenden Vorsicht zu Werke. Ausführlich

dokumentiert hat die Ausgrabungen P. J. Modderman in seinem 1970

erschienenen dreiteiligen Werk "Linearbandkeramik aus Elsloo und Stein"

und er schreibt auf Seite 70: "Im Hinblick auf die berüchtigten

Wetterauer Brandgräber (Loewe 1958) haben wir das Vorkommen von

bandkeramischen Brandgräbern mit Argusaugen betrachtet. Wir sind

aber jetzt davon überzeugt, daß wir es mit Brandgräbern

aus der Linearbandkeramik zu tun haben. Als positives Argument kann

gelten, daß zwanzig Brandgräber mit bandkeramischen Beigaben

versehen waren, welche aus Dechseln, Tonware und

Hämatitstücken bestanden. Ein negatives Argument ist das

völlige Fehlen irgendwelcher Datierungsmittel bei den

Brandgräbern ohne Beigaben." Abgesehen von den Ketten aus

Kieselsteinen und Schieferplättchen sowie den durchbohrten

Anhängern entsprach die Fundsituation in Elsloo weitgehend den

Beschreibungen der Brandgräber im nördlichen Hanauer

Kreisgebiet durch Prof. Wolff und Dr. Steiner. Dies veranlasste die

bereits zitierte Edith Zimmermann wohl zu ihrer "spekulativen"

Überlegung im Hinblick auf die Loewe-Abhandlung: "Trotzdem

stellt sich gerade im Zusammenhang mit den Brandgräbern in

Südlimburg und Mannheim-Seckenheim die Frage, ob wirklich alle in

der Wetterau gefundenen Brandgräber - was den Leichenbrand

betrifft - Fälschungen sind." Modderman geht in seinem

Ausgrabungsbericht detailliert auf die Fundsituation der einzelnen

Brandgräber ein. In der Regel gibt er an: "Dicht unter der Oberfläche liegendes Grab mit Leichenbrand."

Meistens wurden Fragmente von kalizinierten Knochen und Holzkohlereste

vorgefunden, aber nur geringe oder gar keine Beigaben. Der Autor

erwähnt bei der Beschreibung der Körper- und Brandgräber

an keiner Stelle, ob die Kulturschicht fest mit dem gewachsenen

Lehmboden verbunden war oder ob sich eine scharfe Trennungslinie

abzeichnete. Die Brandgräberfunde in Elsloo haben Gudrun Loewe in

einem entscheidenden Punkt ihrer "Beweiskette" widerlegt. Darüber

wird in einem weiteren Beitrag eingehend berichtet.

|

© Geschichtsverein Windecken

2000

Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Vereins.

|