|

|

Der Fall Bausch 6

Es bleiben viele Fragen offen

Von Rolf Hohmann

Das intensive Sichten der inzwischen sechs breite

Aktenordner umfassenden Kopien aus der Fach- und Populärliteratur

zum Thema "Bandkeramische Kultur in Mitteleuropa", insbesondere der

Bestattungssitten, sowie die Recheren im Internet nehmen viel Zeit in

Anspruch. Es tauchen immer wieder Fakten auf, die den

"Fälscherkrimi" um den Windecker Brunnenbauer Georg Bausch in

neuem Licht erscheinen lassen. Ich werde mich auf Wunsch der

Bausch-Nachkommen weiter darum bemühen, die interessierte

Öffentlichkeit auf unserer Homepage über die Resultate meiner

Nachforschungen allgemeinverständlich zu informieren.

An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, daß ich meine

Beiträge zum "Fall Bausch" als Laie verfasse und diese deshalb

keinen Anspruch auf irgendwie geartete "wissenschaftliche Abhandlungen"

erheben. Ich verfüge jedoch über einen gesunden

Menschenverstand und befasse mich seit 1969 intensiv mit der

Prähistorie unseres Heimatkreises.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

Völlig ungeklärt ist die Frage, wie diese Ritzverzierungen auf den Kieselsteinen hergestellt wurden.

Normale Metallwerkzeuge können keinesfalls verwendet worden sein.

Repro: Rolf Hohmann

|

Es sollte außerdem nochmals daran erinnert werden, daß

Gudrun Loewe bei Beantwortung der Frage, ob die "Wetterauer

Brandgräber" als solche echt oder gefälscht waren,

ausschließlich auf die Veröffentlichungen der damals

handelnden Personen als Zeitzeugen angewiesen war. Diese Feststellung

gilt in gleichem Maße natürlich auch für meine

Nachforschungen. Es handelt sich im "Fall Bausch", soweit es die

Originalität der Brandgräber betrifft, also um einen reinen

"Indizienprozeß", in dem verschiedene

Interpretionsmöglichkeiten möglich sind. Ich glaube

allerdings als "Verteidiger" gegenüber der "Chefanklägerin"

Gudrun Loewe im Vorteil zu sein, denn bei mir ist die bei Fachleuten

oft zu beobachtende "Betriebsblindheit" nicht zu befürchten.

Außerdem vertieft sich immer mehr der Eindruck, daß Gudrun

Loewe in ihrem Drang, den biederen Brunnenbauer Georg Bausch "auf

Biegen und Brechen" als Fälscher mit erstaunlichen

Fähigkeiten zu entlarven, in ihrer Beweisführung oft den Pfad

der wissenschaftlichen Tugend verlassen hat. Beispiele dafür habe

ich bereits früher angeführt.

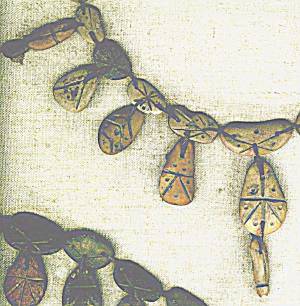

Als die bis zu diesem Zeitpunkt in der bandkeramischen Kultur

Mitteleuropas nur ganz vereinzelt aufgefundenen Brandgräber vor

dem Ersten Weltkrieg an der Hohen Straße im nördlichen

Hanauer Kreisgebiet gleich zu Dutzenden auf engem Raum entdeckt wurden,

glich dies einer wissenschaftlichen Sensation. Darüberhinaus

entfachten die mit feinen Bohrungen versehenen Artefakte in Form von

Ketten aus Kieselsteinen und Schieferplättchen, aber auch

Anhängern aus Tonscherben, Knochen und Tierzähnen, rege

Diskussionen unter den etablierten Prähistorikern. Solche

"Kunstwerke" von außerordentlicher Vielfalt und solider

Fertigungstechnik waren aus den Gräbern des von neolithischen

Bauern besiedelten Lößbodens Mitteleuropas noch nie geborgen

worden.

An dieser Stelle sei Müller-Karpe zitiert, der Anfang der

vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts ebenfalls Bohrversuche an

Kieselsteinen durchführte, und bemerkte: "Der gleichen Art der

Durchbohrung begegnet man schliesslich auch bei Hunde- oder

Schweinezähnen, die nicht nur in den Wetterauer Brandgräbern,

sondern zahlreich auch sonstwo in steinzeitlichem Zusammenhang gefunden

werden und ebenfalls als Anhänger zu Halsketten getragen wurden.

Rein theoretisch gesehen steht eigentlich nichts im Wege anzunehmen,

dass die Wetterauer Bandkeramik-Leute als Halsschmuck flache

durchbohrte Flußkiesel verwendeten, zumal es die Leute in den

westalpinen Pfahlbauten ebenso taten, wie beispielsweise ein

Anhänger vom Bielersee beweist." Am Ausheben der "Wetterauer

Brandgräber" beteiligten sich viele anerkannte Vor- und

Frühgeschichtsforscher, die darüber in verschiedenen

wissenschaftlichen Publikationen berichteten. Keiner von ihnen

äußerte irgendeinen ernsthaften Zweifel an der

Originalität der Gräber und den außergewöhnlichen

Beigaben. Es herrschte unter den Prähistorikern jahrzehntelang

Konsens in der Auffassung, daß es sich hier um eine räumlich

eng begrenzte "Wetterauer Sondergruppe" innerhalb des bandkeramischen

Kulturkreises handelte. Solche "Kulturinseln" waren damals durchaus

bekannt. Erste vorsichtige Zweifel an der Echtheit der Steinketten,

nicht an den Brandgräbern "als solche", kamen vereinzelt Mitte der

30er Jahre auf.

Wie kamen nun die durchgehend 1 mm-Löcher in die zahlreichen, aus

den rund 100 Wetterauer Brandgräbern, geborgenen Artefakte? Gudrun

Loewe hat sich die Antwort auf diese eminent wichtige Frage in diesem

"Fälscherkrimi" aufgrund des in meinen Augen "dubiosen" Gutachtens

der Materialprüfungsanstalt Darmstadt vom 2. November 1954 leicht

gemacht. Ich meine, angesichts der Schwere des von ihr erhobenen

Fälschervorwurfs, allzuleicht! Sollte es sich bei den durchbohrten

Artefakten tatsächlich um neuzeitliche Fälschungen handeln -

was ich nach dem jetzigen Stand meiner Nachforschungen a priori nicht

ausschließen kann -, so könnten diese unmöglich von

einer Person allein ausgeführt worden sein. Dies aber hat Gudrun

Loewe behauptet und ich zitiere aus ihrem Germania-Beitrag : "Die in

diesem Bericht vorgetragenen Bedenken haben mich zu der

Überzeugung gebracht, daß die "Wetterauer Brandgräber"

nebst ihren Beigaben von Bauschs Hand herrührten." Durch meine

Untersuchungen der 32 Steinketten, die 1907/08 aus Brandgräbern

auf dem "Tannenkopf" bei Butterstadt geborgen wurden, habe ich diese

"Einmann-Fälschertheorie" wohl überzeugend ad absurdum

geführt. Nachzulesen in unserem im Juli 2003 veröffentlichten

Beitrag "Der Fall Bausch IV - Hatte Georg Bausch Heinzelmännchen

unter Vertrag?", in dem meine aufwendigen Bohrversuche detailliert

geschildert sind.

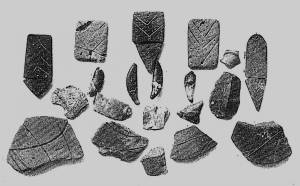

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

Auf Äckern der Büdesheimer Gemarkung "Am Fuchsrain" wurden diese durchbohrten Anhänger aus Schiefer und Tierzähnen gefunden.

Repro: Rolf Hohmann

|

Alle Zweifler sind aufgefordert, meine Ergebnisse durch eigene Versuche

zu widerlegen. Ich stelle gerne meine Unterlagen zur Verfügung. In

erwähntem Beitrag habe ich dargelegt, daß die Bearbeitung

der harten Kieselsteine mit einem leicht zerbrechlichen 1

mm-Stahlbohrer sehr problematisch ist. Wesentlich leichter lassen sich

die Löcher und vor allem die zahlreichen "Napfverzierungen" mit

weitaus stabileren 2 oder 3 mm-Bohrern herstellen. Warum sollte der

"Fälscher" Georg Bausch ausgerechnet den schwierigsten Weg

gewählt haben? Da es keine "Vorbilder" gab, hätte Bausch den

"studierten Prähistorikern" ohne Argwohn zu wecken, auch

wesentlich leichter herzustellende 3-mm Bohrlöcher "unterjubeln"

können. Es bleibt weiter unerklärlich, weshalb Bausch

ausgerechnet so kleinformatige Kieselsteine für "seine" Ketten

ausgewählt haben sollte, die an den Verschlußseiten

durchschnittlich nur 13x11x3 mm messen. Aufgrund meiner Bohrversuche

weiß ich weiter wie schwierig es ist, in diese "Winzlinge" von

beiden Seiten her 1 mm-Löcher so zu bohren, daß ihre

"Seelenachsen" möglich exakt aufeinander stoßen.

Kieselsteine mit größeren Abmessungen wären wesentlich

leichter zu bearbeiten gewesen und keine irgendwie geartetete "Vorgabe"

hätten den "Meisterfälscher" daran gehindert, solche Steine

auszuwählen. Warum hat er es nicht getan? Diesen Fragen hat sich

Gudrun Loewe nie gestellt; und auch nicht die etablierten

archäologischen Wissenschaftler, die in ihren

Veröffentlichungen die Fälschervorwürfe ihrer Kollegin

ungeprüft übernahmen.

Es ist eine Sache, in einen Kieselstein aus dem Rhein-Main-Gebiet mit

einem Stahlbohrer aus der Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn auch

unter relativ großem Zeitaufwand, 1 mm-Löcher zu bohren. Nun

weisen aber drei der im Historischen Museum Hanau aufbewahrten

Steinketten auch tief eingekerbte "Strichverzierungen" auf. Gudrun

Loewe setzt als selbstverständlich voraus, daß der

"Fälscher" Bausch diese ebenfalls mit einem Stahlbohrer

herstellte. Obwohl ich über einiges handwerkliches Geschick

verfüge, ist mir dies auch nicht ansatzweise gelungen. Auch durch

Verwendung von Metallfeilen und- Sägen konnten keine

entsprechenden Verzierungen hergestellt werden. Alle konsultierten

Fachleute aus der metallbearbeitenden Branche, denen ich entsprechende

Beschreibungen und Fotos zur Verfügung stellte, hielten die

Herstellung dieser Verzierungen auf Kieselsteinen mittels der vor dem

Ersten Weltkrieg handelsüblichen Metallwerkzeuge für

ausgeschlossen. Solche tief eingekerbten Rillen könnten bei den

harten Kieselsteinen nur unter Anwendung von Diamantwerkzeugen

entstehen. Dazu später mehr.

Die Frage: "Wie kamen die Löcher in die Kieselsteine?" hat

natürlich auch die Prähistoriker der "Entdeckerzeit"

beschäftigt und in ihrem Gefolge die Populär-Literaten.

Gudrun Loewe schreibt auf Seite 426 ihrer bereits oft erwähnten

Abhandlung: "Ungeahnte technische Fähigkeiten der

Steinzeitmenschen schienen sich in den feinen Durchbohrungen und

Verzierungen anzudeuten. Wolff setzt ohne Bedenken voraus, daß

die oft weniger als 1 mm feinen und bis zu 5 mm langen zylindrischen,

anscheinend meist von beiden Seiten her geführten Bohrungen mit

dem Silexbohrer ausgeführt worden seien." Gudrun Loewe spricht

hier definitiv von "zylindrischen" Bohrungen, was aber dem von ihr im

Wortlaut veröffentlichten Gutachten der

Materialprüfungsanstalt Darmstadt widerspricht. Darüber ist

ausführlich in einem vorangegangenen Beitrag berichtet worden.

Prof. Wolff widmet der "Bohrerfrage" in seiner Abhandlung "Neolithische

Brandgräber in der Umgebung von Hanau" lediglich zwei Sätze: "Diese

Durchbohrungen sind, wie sich an Exemplaren, welche an diesen wenig

widerstandsfähigen Stellen zersprungen waren, erkennen liess, von

beiden Seiten ausgeführt, da sie von einem engeren Teil in der

Mitte sich nach beiden Aussenseiten ein wenig verbreiterten. Ihre

Herstellung durch Silexbohrer bedeutet, wenn man die Härte des

Materials und die geringe Grösse vieler Steinchen, sowie den

dadurch bedingten geringen Durchmesser der Löcher bedenkt, - er

beträgt in manchen Fällen noch keinen Millimeter - eine

anerkennungswerte Leistung".

Zitiert werden soll Adolf Rieth aus seinem Buch "Vorzeit

gefälscht", in dem der Autor bezüglich der Wetterauer

Brandgräber im Kapitel "Gefälschte Jungsteinzeit"

hahnebüchenen Unsinn verzapft: "Die genauere Untersuchung an

den Bohrungen der Kiesel ergab, daß die Bohrkanäle bei einem

erstaunlich engen Durchmesser von kaum einem Millimeter durchgehend

zylindrisch waren, während man eigentlich hätte erwarten

können, daß sie sich von beiden Öffnungen her leicht

konisch verengt hätten. Silexbohrer, mit denen man so feine

Kanäle hätte bohren können, gab es nicht. Diese

Löcher mußten vielmehr mit einem Stahlbohrer, wie ihn die

Zahnärzte verwenden, hergestellt worden sein. (Für seine

Anhänger hatte Bausch gelegentlich auch Schiefer von Schultafeln

verwendet)."

Es sei hier zum wiederholten Mal angemerkt, daß sich Gudrun Loewe

in der "Löcherfrage" auf das in meinen Augen dubiose Gutachten der

Materialprüfungsanstalt Darmstadt vom 2. 11. 1954 bezieht - von

einer "genaueren Untersuchung kann überhaupt keine Rede sein -,

das in früheren Beiträgen bereits zitiert wird. Dort ist aber

nur von einem (!) Kiesel die Rede, bei dem die Bohrung "zylindrisch

durchgehend" ist, während alle anderen an den Enden konisch

erweitert sind. Von "durchgehend zylindrisch" kann also gar keine Rede

sein. Die Behauptung Rieths, daß Bausch die Löcher in den

Kieselsteinen mit Bohrern hergestellt habe, "wie ihn die Zahnärzte

verwenden", ist eine freie Erfindung des Autors. Nirgendwo in der

einschlägigen Literatur ist davon die Rede. Und doch haben diese

Behauptung andere ohne jede Nachprüfung übernommen.

Wir sind aber auch dieser Spur nachgegangen. Nachzulesen im Beitrag

"Die "Zahnarztbohrer-Theorie" dürfte widerlegt sein" (März

2003). Schließlich behauptet Adolf Rieth auch noch: "Für

seine Anhänger hat Bausch gelegentlich auch Schiefer von

Schultafeln verwendet." Hier unterstellt Adolf Rieth dem Windecker

Brunnenbauer mit einer Leichtigkeit sondersgleichen, daß er zur

Herstellung von Schieferanhänger "zeitgenössische"

Schultafeln verwendete. Und diese Dreistigkeit sollten die damaligen

studierten Vor- und Frühgeschichtler nicht bemerkt haben? Dann

wären sie tatsächlich "Deppen" gewesen und man hätte die

von ihnen unterrichteten Studenten bedauern können. Daß in

einem oft zitierten Buch ein solcher Unsinn "verzapft" werden konnte,

ist letztlich dem früher bereits beschriebenen besonderen

"Zitaten-Auswahlsystem" von Gudrun Loewe zuzuschreiben. Sie bemerkt auf

Seite 427 ihrer Abhandlung: "Die Beobachtung, daß zwei

Kilianstädter und ein Büdesheimer Anhänger "aus dem

platten blauschwarzen Schiefer unserer Kinderschreibtafeln" bestehen,

hat Wolff keineswegs beunruhigt." Obwohl hier wieder ein Zitat aus

dem Zusammenhang gerissen wurde und sich Prof. Wolff etwas

mißverständlich ausgedrückt hat, ist doch klar zu

erkennen, daß die Anhänger nicht aus einer

Schul-Schiefertafel gefertigt wurden, sondern aus dem gleichen

Material, das zur Herstellung derselben Verwendung fand.

Auch hier soll das Original-Zitat aus der Wolff-Abhandlung

"Neolithische Brandgräber in der Umgebung von Hanau" wiedergegeben

werden, veröffentlicht in der "Praehistorischen Zeitschrift" III.

Band 1911: "Diese Übereinstimmung bezog sich auch auf das

Material, und zwar in gleicher Weise im Kilianstädter Walde wie

auf dem Büdesheimer Felde. Dort bestanden zwei Anhänger, hier

einer aus dem platten blauschwarzen Schiefer unserer

Kinderschreibtafeln, alle anderen aus einem weichen,

silberglimmerhaltigen, rauhbrüchigen und im Zustande halber

Verwitterung leicht zerbröckelnden Schiefer von grauer Farbe, der

im Bundsandstein des Niddertales verkommt und, wie nachgewiesen werden

konnte, bei dem benachbarten Heldenbergen am Abhange zwischen der

Nidder und dem römischen Erdlager zutage tritt." Was mag Georg

Bausch veranlasst haben, nur drei Anhänger aus

"Schultafel-Schiefer" zu fälschen? Einen einleuchtenden Grund

dafür mag ich nicht zu erkennen. Gudrun Loewe schreibt weiter: "Wir

müssen heute aber fragen: Wo konnten die Steinzeitler in der

Wetterau solchen Schiefer finden? Oder wann mag das Material für

die drei Stücke ins Land gelangt und hier verarbeitet worden sein?"

Diese Frage einer "gelernten" Archäologin ist schon etwas kurios.

Bei allen Ausgrabungen bandkeramischer Siedlungsplätze in der

Wetterau werden "massenweise" Werkzeuge aus Feuerstein geborgen, den es

hier nicht gibt. Die nächsten Flintvorkommen befinden sich bei

Krefeld und Duisburg. Die Frage: Wie kommt Feuerstein in die Wetterau,

stellt sich nicht. Man weiß, daß bereits in der

Jungsteinzeit ein reger Handel stattfand. Warum sollten also leicht zu

bearbeitende Schieferplatten nicht auch als Handelsgut aus den relativ

nahegelegenen rheinischen Lagerstätten in die Wetterau gekommen

sein? Gudrun Loewe setzt sich aber auch hier dem Verdacht aus, durch

ihre Zitatauswahl und subjektive Fragen ein weiteres Verdachtsmoment

gegen Georg Bausch zu konstruieren. Die Frage, ob die Wetterauer

Brandgräber "als solche echt sind oder von Georg Bausch "durch die

Bank" gefälscht wurden, wird in jüngster Zeit immer mehr

zugunsten der Echtheits-Befürworter beantwortet.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Diese zum Teil durchbohrten Artefakte wurden aus bandkeramischen Fundstellen im Kilianstädter Wald geborgen.

Repro: Rolf Hohmann

|

Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, daß die über

40 in Elsloo in den 60er Jahren ausgegrabenen bandkeramischen

Brandgräber von der Anlage und den "normalen" Beigaben her

gesehen, denen ein halbes Jahrhundert zuvor an der Hohen Straße

im Landkreis Hanau entdeckten auffallend gleichen. Darüber wird

noch ausführlich zu berichten sein. Diese Fundumstände haben

Edith Hoffmann in ihrer 1973 veröffentlichten Abhandlung "Zur

Problematik der bandkeramischen Brandbestattungen in Mitteleuropa" zu

der Frage veranlasst, "ob wirklich alle in der Wetterau gefundenen Brandgräber - was den Leichenbrand anbetrifft - Fälschungen sind." Sie schränkt aber ein: "Um

nicht mißverstanden zu werden: Die "Wetterauer Brandgräber"

als Sondergruppe mit den für sie spezifischen Beigaben wurden von

G. Loewe gewiß zu Recht als Fälschungen entlarvt." Die

Autorin geht aber nicht so weit, Georg Bausch als alleinigen

Fälscher der Gräber und deren Beigaben zu bezeichnen. Ich

glaube zum jetzigen Zeitpunkt bereits genügend Beweise dafür

gefunden zu haben, daß diese Loewe-Behauptung nicht länger

aufrecht erhalten werden kann. Edith Zimmermann schreibt weiter: "Erwogen

sollte lediglich - was heute leider nicht mehr nachzuprüfen und

deshalb im Grunde rein spekulativ ist -, ob sich unter den etwa 100

nicht doch einige "echte" bandkeramische Leichenbrände befinden,

die dann in Ermangelung repräsentativer Ausstattungen durch

Mithilfe von G. Wolffs Mitarbeiter G. Bausch erst ins rechte Licht

gesetzt wurden."

Es darf also über die Echtheit der Wetterauer Brandgräber

"spekuliert" werden. Während Gudrun Loewe aufgrund ihrer

Literatur-Recherchen zu der "Überzeugung" gelangt ist, daß

alle Gräber von Georg Bausch gefälscht wurden, behaupte ich

nach dem Studium der gleichen Unterlagen und den Erkenntnissen von

Ausgrabungen nach 1958, daß sie echt waren. Die Antwort auf die

Frage nach der Originalität der Kieselsteinketten bleibt - wie

bereits mehrfach betont - vorerst ausgeklammert.

Gudrun Loewe zählt am Schluß ihres Germania-Beitrags "Zur

Frage der Echtheit der jungsteinzeitlichen "Wetterauer

Brandgräber" ihre "Hauptargumente" auf, die den Ausschlag für

ihren Fälschervorwurf gegen Georg Bausch gaben. Unter 2

heißt es: "Die Auffindung ist persönlich und zeitlich gebunden, mithin kann der Verbreitung keinerlei Wert beigemessen werden."

Sie bezieht sich dabei auf die Tatsache, daß Georg Bausch die

meisten (nicht alle!) Wetterauer Brandgräber entdeckt hatte und

nach seiner Pensionierung als Vorarbeiter des Historischen Museums

Frankfurt am Main keine weiteren mehr aufgefunden wurden. Was Gudrun

Loewe als weiterer Beweis für ihre "Fälschertheorie" diente,

ist keiner, denn seit 1920 fanden in "Wolff's Revier" an der Hohen

Straße zwischen Windecken und Marköbel keine Ausgrabungen

bandkeramischer Siedlungsreste mehr statt.

Ergo: Wo nicht gegraben wird, kann auch nichts gefunden werden! Nach

Gudrun Loewe (S. 432) wurden zwischen 1907 und 1910 im nördlichen

Hanauer Kreisgebiet 70 der etwa 100 neolithischen Brandgräber

ausgehoben. Ihre Entdeckung war der Tatsache zu verdanken, daß

auf einem großflächigen Acker des Gutsbesitzers Philipp Jung

aus Butterstadt auf dem "Tannenkopf" Anfang des Jahres 1907 beim

erstmaligen Einsatz eines Dampffluges neolithische Kulturschichten

angeschnitten wurden. Darüber berichtet Professor F. K. Heiderich,

der drei Brandgräber freilegen durfte, in einem Vortrag vor dem

Anthropologischen Verein Göttingen: "Die Wohnstellen waren an der

Erdoberfläche als große dunkle Fläche zu erkennen. Als

ich am ersten Morgen über die Felder ging, war ich erstaunt, wie

stark an Wohnstellen besetzt jene Gegend war." Später einigten

sich die Wissenschaftler darauf, die Wohnstellen als Abfallgruben zu

bezeichnen.

Prof. Georg Wolff hat die zwischen 1907 und 1910 im nördlichen

Hanauer Kreisgebiet unter seiner Aufsicht durchgeführten

Ausgrabungen in seinem erwähnten Beitrag "Neolithische

Brandgräber in der Umgebung von Hanau" ausführlich

beschrieben. Auf Seite 10 erwähnt er: "Ein

außergewöhnlich grosser Prozentsatz der Gräber ist an

Feldwegen aufgedeckt, weil dort am leichtesten Erlaubnis zum Graben zu

erhalten war." Er fährt dann fort: "Es ist kein Zweifel,

dass auf den durch diese Gewannwege, die sämtlich neueren

Ursprungs sind, begrenzten Äckern noch viele Hunderte von

Gräbern liegen, und dass solche auch in den übrigen

Gemarkungen an der hohen Strasse und höchstwahrscheinlich in den

übrigen Teilen der Wetterau, wo gleiche Bodenverhältnisse

betehen und dieselbe neolithische Kultur nachgewiesen ist, sich bei

zielbewusstem Suchen finden werden."

Müller-Karpe hat am Schluss seines Beitrags "Zur Originalitätsfrage der Wetterauer Brandgräber" (1944) bemerkt: "Ein

endgültiges unangreifbares Urteil, ob restlos echt oder

völlig geschwindelt, ist nach alledem nicht möglich.

Entscheiden wird hier, wie so oft in prähistorischen Fragen,

einzig der Spaten, wenn er wieder einmal auf den südlichen

Lösshöhen der Wetterau angesetzt wird".

Der seit zwei Jahren im "Fall Bausch" aktive Geschichtsverein Windecken

2000 sitzt in den Startlöchern, um nach gezielten Feldbegehungen

die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß auf dem

"Tannenkopf" von Fachleuten der Spaten angesetzt wird, um eventuell

Licht in die "Fälscheraffäre" um die Wetterauer

Brandgräber zu bringen. Leider ist das Landesamt für

Denkmalpflege in Wiesbaden seit einem Jahr außer Stande, die

für eine gezielte Suche nach Siedlungsspuren an der Hohen

Straße dringend benötigten archäologischen

Luftaufnahmen zur Verfügung zu stellen.

Der Geschichtsverein Windecken sieht in diesem Unvermögen ein

Armutszeugnis und will sich nun nicht länger hinhalten lassen. Es

könne nicht angehen, so Vorsitzender Rolf Hohmann, daß auf

der einen Seite immer wieder ehrenamtliches Engagement gefordert, auf

der anderen aber gerade dieses durch bürokratische Hemmnisse

konterkariert werde.

|

© Geschichtsverein Windecken

2000

Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Vereins.

|