In vielen alteingessenen Windecker Familien lebt

die Erinnerung an das Große Kaisermanöver von 1897 fort. Es

müssen aufregende Tage in dem sonst so geruhsamen

Landstädtchen gewesen sein, als im Gefolge des Kaisers Wilhelm II.

deutsche Fürsten und hohe ausländische Gäste sich im

Bannkreis des Wartbaums aufhielten, um von dieser Höhe aus den

Beginn des großen Kriegsspiels zu verfolgen.

Pfarrer Carl Henß hat in seinem Bändchen »Ein historischer Baum im Hanauer Land« (1909) dem Kaisermanöver ein Kapitel gewidmet. Wir zitieren aus der uns vorliegenden Urfassung:

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

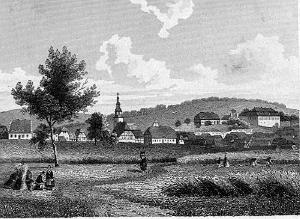

Blick von der Wartbaumhöhe auf Windecken um 1850. Stahlstich von L. Thümling nach einer Zeichnung von C. Köhler.

Repro: Rolf Hohmann

|

»Den Kriegs- und Friedensbildern, die am Windecker

Wartbäumchen vor unserem Auge aus der Vergangenheit auftauchen,

reihen wir noch eines aus der jüngsten Zeit an, das

Kaisermanöver vom Jahre 1897, das in der militärischen

Geschichte unseres Volkes bisher einzigartig dasteht: war es doch das

erste Mal, daß norddeutsche und süddeutsche Truppen,

Preußen, Hessen und Bayern im Wettstreite miteinander unter den

Augen ihres obersten Kriegsherrn Proben ihrer Leistungsfähigkeit

und Kriegstüchtigkeit ablegten. In den ersten beiden

Manövertagen, am 6. und 7. September, sah der Wartbaum eine Menge

hervorragender Fürstlichkeiten, Heerführern und

fremdherrlichen Offizieren: den Kaiser und die Kaiserin von

Deutschland, den König von Sachsen, den König und die

Königin von Italien, den Großherzog und die

Großherzogin von Hessen, den Prinzregenten Luitpold von Bayern,

den Oberbefehlshaber der bayerischen Truppen Prinzen Leopold, sowie den

Prinzen Rupprecht von Bayern, den Bayerischen Kriegsminister Freiherrn

von Asch, die kommandierenden Generäle des 16. und 11.

preußischen Armeekorps, Grafen von Häseler und von Wittich,

den Großfürsten Nikolaus Nicolajewitsch von Rußland,

ferner Vertreter der russischen, österreichischen,

französischen, englischen, italienischen, türkischen und

sogar japanischen Armee; sie alle haben unter dem Wartbaum gehalten und

seine historischen Erinnerungen um eine der interessantesten

und wertvollsten bereichert. Für die Bayern

besonders, die am 7. September die Höhe des Wartbaums nahmen, war

die Gegend um Hanau, die sie von hier aus übersehen konnten,

historischer Boden: Dort haben ihre Vorfahren unter dem Feldmarschall

Fürsten Wrede mit dem ersten Napoleon gerungen, als dieser durch

die Völkerschlacht bei Leipzig gezwungen wurde, den Weg zum Rhein

zu nehmen«.

Friedel Kurz erinnert sich an das Kaisermanöver

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Mechanikermeister Friedel Kurz in hohem Alter

|

Der Windecker Mechanikermeister Friedrich (Friedel) Kurz war von Jugend

auf ein vielseitig interessierter Mann. Er fand als selbständiger

Handwerker genügend Zeit, viele Gedankengänge aufzuzeichnen

und er hinterließ eine beachtliche Anzahl von Gedichten. Friedel

Kurz hatte im Laufe der Zeit zahlreiche Zeitschriften abonniert, die er

alle sammelte. Beginnend von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg

häuften sich so Berge von bedrucktem Papier an. Diese

Sammelleidenschaft hat sich auf seinen Sohn Heinrich vererbt, der den

schriftlichen Nachlass seines Vaters und seine Sammlung dem

Geschichtsverein Windecken übereignete. Der größte Teil

ist in die 1993 der Stadt Nidderau von Rolf Hohmann gewidmeten

Schenkung eingeordnet worden, die in einem gesonderten Raum im

Nidderauer Rathaus aufbewahrt wird. Nachdem er das 60. Lebensjahr

überschritten hatte, begann Friedel Kurz seine Lebenserinnerungen

nieder zu schreiben. Sie sind allein vom Umfang her und vor allem wegen

ihrer Detailgenauigkeit eine wertvolle Quelle für den

Lokalhistoriker. Friedel Kurz hat als Elfjähriger 1897 das

großer Kaisermanöver mit erlebt und sie in seinen

Lebenserinnerungen nieder geschrieben. Wir veröffentlichen seinen

Erlebnisbericht nachfolgend im Wortlaut:

Das Knattern von tausend Gewehren

»Das Jahr 1897 sah hier das große Kaisermanöver bei

dem das 3. bayrische und 3. preußische Armeekorps aufmarschiert

waren. Die Hauptübungen fanden in unmittelbarer Nähe statt.

Die Herbstferien hatten noch nicht begonnen, da erschienen an einem

Vormittag hinter der Stadt, grad der Schule gegenüber Soldaten.

Dann fuhr die Artillerie auf, über die Äcker hinweg, als ob

da kein Weg sei. Der Lehrer besann sich nicht lange und schickte uns

alle weg. Was hätte auch das Unterrichten noch für einen

Zweck gehabt. Die anderen Klassen hatten es nicht so eilig. An Essen

dachte zunächst keiner der hinausstrebte. Wir kamen bis vor Hanau,

überall eine unübersehbare Masse Soldaten, aber auch

Schlachtenbummler. Im Nu gab es kein Bier, keine Zigaretten mehr. Kein

Metzger, kein Bäcker der noch was Eßbares vorrätig

hatte. Wir aßen Äpfel und brachten diese Frucht unseren

Freunden, den Soldaten, die selbst die Bäume nicht zu

plündern wagten. Wir erlebten Kavallerieattacken, hörten zum

ersten Mal Geschützfeuer und das Knattern von tausend Gewehren.

Wer dachte da noch an die Schule. Am nächsten Tag mußten wir

aber wieder dort erscheinen. Unserem Lehrer, der ein Freigeist war,

wurde sein Verhalten in dieser Angelegenheit krumm genommen. Er freute

sich jedoch mit uns über das Erlebnis.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

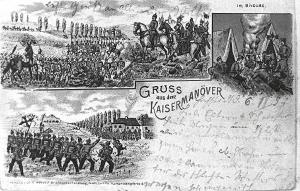

Motiv-Postkarte vom Kaisermanöver, die am 6.September 1897 vom Postamt Hochstadt abgeschickt wurde.

Repro: Rolf Hohmann

|

Drei Tage ging die Sache gut. Die Bayern hatten die Preußen weit

zurückgetrieben, da kam ein Dauerregen und eine Armee bezog

Notquartiere. Sieben Stunden saß der alte Graf Haeseler auf

seinem Pferd vor dem Rathaus beim Zurückmarsch seiner Truppen im

dicksten Regen. Man sagte, er habe eine silberne Rippe. Ich sah ihn

auch etwas seitlich geduckt auf seinem Pferde sitzen. Das waren

ereignisreiche Wochen für uns Jungen. Wir holten in den Orten wo

man noch etwas kaufen konnte, Zigarren und Branntwein und brachten es

ins Feld zu den Soldaten, die uns das Geld dazu gegeben hatten. Es gab

Magazine in großen Zelten. Die armen Leute hatten auf einmal Brot

genug. Kommißbrote, länglich eckige von den Preußen

und runde, mit Kümmel darin von den Bayern. An den

Biwakplätzen lagen die Konservenbüchsen zu Tausenden am

Boden. Das Fleisch, das in den Erbsen und Bohnen mitgekocht war, hatten

die Soldaten herausgefischt und die Büchsen liegen lassen. Mit

Wagen fuhren sie die Bauern zusammen um sie für die Schweine

auszukochen. Vielen Schweinen bekam das schlecht und sie segneten

vorzeitig das Zeitliche. Die Messinghülsen der Patronen, teils

abgeschossen, teils noch mit den roten Holzstopfen, lagen haufenweise

im Feld herum. Niemand hatte etwas dagegen, daß wir sie sammelten

und als Altmaterial verkauften. Aus den Kanonen waren beim

Abschuß jedesmal ein Bündel etwa 30 cm lange dünne

Holzstäbchen herausgeschleudert worden. Da war es eigentlich

gefährlich beim Schuß vor die Mündung zu geraten. Man

hat jedoch nichts von Unfällen durch diese erfahren.

An vielen Stellen waren Brücken über den Fluß

geschlagen worden und für uns war es ein großes

Vergnügen da hinüberzugelangen. Schließlich geriet ich

mit den Soldaten, zuletzt mit der bayerischen Artillerie, weit ab von

zu Hause. Der Empfang daheim war dann auch danach. Im Herbst half ich

bei dem Müller mit dem elektrischen Licht bei der Kartoffelernte.

Große Strecken Ackerland waren zusammengestampft. Über weite

Strecken zogen die Wege der Infantrieregimenter quer über die

Kartoffel- und Rübenäcker. Fest wie ein Stein waren diese

Spuren. Auch wo sich die Zivilisten aufgestellt hatten brauchte man

kaum noch nach Feldfrüchten zu suchen. Kommissionen schätzten

den Schaden ab und mancher kam bei der Entschädigung auf seine

Kosten, mancher aber nicht.«

So weit die Erlebnisse des elfjährigen Friedel Kurz beim großen Kaisermanöver von 1897.

50 Reichspfennige für die Reinigung eines Gefangenen

In der allgemein zugänglichen Literatur gibt es kaum nähere

Angaben darüber, welche Truppeneinheiten in jenen Septembertagen

des Jahres 1897 im nördlichen Hanauer Land am großen

Manöver teilnahmen und welche Kosten dem Steuerzahler durch dieses

gewaltige Kriegsspiel entstanden.. Die »Windecker Stadt-Kämmerei-Bürger-Kassen-Rechnung für das Etat-Jahr 1897/98«

enthält hierzu nähere Angaben. Alle Vergütungen für

Einquartierungen, Verpflegung, Fouragelieferungen, Vorspanndienste,

Pferdefutter, Stallmieten usw. mußten vom Militär

zunächst an die Stadtkasse überwiesen werden. Die Auszahlung

der genau festgelegten Beträge erfolgte dann durch den

Stadtkämmerer Schmalz. So wurden »Johs. Vollbrecht II und Genossen«

immerhin Verpflegungs- und Quartiergelder in Höhe von 1571

Reichsmark ausbezahlt. Bürgermeister Reul erhielt damals ein

Jahresgehalt von 1275 RM, Stadtkämmerer Schmalz 537 RM und

Stadtschreiber Zimmermann 514 RM. Für geleisteten Vorspann im

Manöver mußten Heinrich Vetter & Genossen 672 RM

vergütet werden. Der Gefangenenaufseher Marschall erhielt

»für die Reinigung eines Gefangenen« 50 Reichspfennige

Aufwandsentschädigung. Bürgermeister Reul und einige

Stadtverordnete stellten für die Abschätzung der

angerichteten Flurschäden 87 RM 75 Pfg in Rechnung. Die Summe der

Einnahmen aus allen Serviceleistungen Windecker Bürger für

die am Kaisermanöver beteiligten Truppen belief sich auf 28.182

Reichsmark und 9 Pfennige.

Folgende Militäreinheiten waren in Windecken einquartiert oder nahmen »Service-Leistungen« in Anspruch:

- 1. reitende Batterie des Hessischen Feldartillerie-Regiments No. 11 in Kassel

- Dragoner-Regiment No. 6,

- 1. Bataillon des thüringischen Infanterie-Regiments No. 32 in Meiningen

- 1. Bataillon des Infanterie-Regiments No. 168

- 2. Bataillon des Infanterie-Regiments No. 166 in Hanau

- Dragoner-Regiment No. 23 in Darmstadt

- 1. Bataillon des Infanterie-Regiments No. 161 in Köln

- 2. Ulanen-Regiment in Ansbach

- 1. Bayerisches Schevanlegers-Regiment

Der Windecker Stadtkämmerer war in gleicher Sache auch für

die dem Großherzogtum Hessen-Darmstadt zugehörige

Nachbargemeinde Heldenbergen zuständig. Hier waren bereits am 14.

und 15. August 1897 Angehörige der 1. fahrenden Batterie des

Regiments-No. 25 einquartiert. Ihnen folgten in den nächsten drei

Wochen unter anderem Soldaten der 5. fahrenden Batterie und das 2.

Bataillon des Regiments No. 11, verschiedene Truppenteile der 37.

Division, des Eisenbahnregiments No. 8, des II. Bayerischen Armeekorps,

des XI. Armeekorps, der 1. fahrenden Batterie des Artillerie-Regiments

No. 25, der 5. fahrenden Batterie des Artillerie-Regiments No. 11 und

des 2. Bataillons des Regiments No. 94.

Allein Georg Goy II. & Konsorten standen für verschiedene

Dienstleistungen und Einquartierungsgelder 961 Reichsmark zu. Die

Gesamtentschädigung der Gemeinde Heldenbergen belief sich auf

113.790,89 Reichsmark. Die Großherzogliche Distriktseinnehmerei

Nieder-Wöllstadt mußte allein 50.601,22 Reichsmark für

die angerichteten Flurschäden an die Gemeindekasse Heldenbergen

überweisen.

Dagegen würde man heute die 40 Reichspfennige, die Michel Braun

»für Docht und Petroleum für die Wache«

ausbezahlt wurden, als Peanuts bezeichnen.

|