|

Der in der Internet-Zeitschrift "archäologisch" im

vergangenen Jahr veröffentlichte Beitrag "Die

Wetterauer Brandgräber" hat bei dem an der Vorgeschichte des nördlichen

Hanauer Raums interessierten Personenkreis die nie ganz verstummte Diskussion

über diese "Fälscherstory" erneut entfacht. Im Mittelpunkt des

Geschehens stehen die vom gebürtigen Windecker Georg Bausch entdeckten

bandkeramischen Brandgräber. Diese Bestattungsform war in diesem Kulturkreis

unseres Raums bisher noch nicht bekanntgeworden.

Vor allem die vom gelernten Brunnenbauer und seit 1906 für die

Richslimeskommission tätigen Bausch geborgenen durchbohrten Kettenanhänger

aus Main-Kieselsteinen, Schieferplättchen, Tonperlen etc. erregten

bald nach seinem Tod im Jahr 1932 das Mißtrauen einiger Fachleute.

So machte auch Müller-Karpe in seiner 1944 veröffentlichten Abhandlung

"Zur Originalitätsfrage der Wetterauer Brandgräber" zwar einige

Andeutungen in Richtung möglicher Manipulationen, gab aber nach dem

Motto "In dubio pro reo" kein definitives Urteil ab.

Wetterauer Brandgräber eine Massenfälschung ?

|

| Grossansicht

laden |

© GVW 2000 |

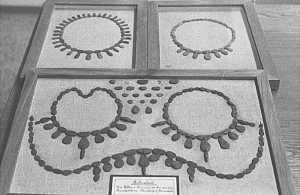

| So werden die erhalten gebliebenen Bausch-Steinketten

im Magazin des Historischen Museums Hanau aufbewahrt. Foto: Rolf Hohmann |

Anders Frau Gudrun Loewe (Neuß), die vor allem aufgrund eines Gutachtens

der Materialprüfungsanstalt der Technischen Hochschule Darmstadt ein

klares "Schuldig" aussprach. In ihrem in der "Germania" 1958 abgedruckten

Beitrag "Zur Frage der Echtheit der jungsteinzeitlichen "Wetterauer Brandgräber"

stellte sie in ihrem Resümee eindeutig fest: "Die in diesem Bericht

vorgetragenen Bedenken haben mich zu der Überzeugung gebracht, daß

die "Wetterauer Brandgräber" nebst ihren Beigaben von Bauschs Hand

herrührten". Und an anderer Stelle: "Die Herstellung der Beigaben

wäre mit den technischen Mitteln der Steinzeit undurchführbar;

es bedarf dazu eines neuzeitlichen Metallbohrers."

Dieses vernichtende Urteil empörte die Enkelkinder (Georg Bausch

hatte acht Kinder), die in Folge bemüht war, ihren Großvater

von diesem Makel zu befreien. Im nördlichen Hanauer Raum hatte Ende

der sechziger und vor allem in den siebziger Jahren der in Windecken ansässige

Amateurarchäologe und Freie Journalist Rolf Hohmann durch die Entdeckung

zahlreicher vor-und frühgeschichtlicher Fundstätten auf sich

aufmerksam gemacht. Als er im August 1972 aufgrund der vom Nidderauer Stadtparlament

beschlossenen Ausweisung von Neubaugebieten "der Not gehorchend" vom damaligen

Hessischen Landesarchäologen offiziell mit Ausgrabungen auf dem Areal

des ehemaligen römischen Erdkastells Heldenbergen beauftragt worden

war, wurde im Regionalfernsehen und Rundfunk sowie in vielen Zeitungen

des Rhein-Main-Gebietes über diese ebenso außergewöhnliche

wie "fundträchtige" Aktion von Laien, ausführlich berichtet.

Dadurch erhielt auch eine in Gießen wohnende Bausch-Enkelin, Kenntnis

von den Aktivitäten Hohmanns im nördlichen Hanauer Raum. In ihrem

vom Kulturamt Hanau an ihn weitergeleitetes Schreiben vom 24. August 1972

gibt sie ihrer Empörung über das von Gudrun Loewe über ihren

Großvater gefällte Fälscher-Urteil unverblümt Ausdruck.

Sie äussert weiter die Hoffnung, daß Rolf Hohmann bei seinen

Ausgrabungen "vielleicht auch eines dieser Brandgräber" finden könnte

und meinte:"Wäre das schön."

Leider erfüllte sich dieser sehnliche Wunsch nicht. Doch die Enkel

des Georg Bausch gaben nicht auf in ihrem Bemühen, den Namen ihres

Großvaters reinzuwaschen. Eine in Erlensee wohnende Enkelin hat Rolf

Hohmann jüngst darum gebeten, aufgrund seiner Erfahrungen und Verbindungen

erneut Nachforschungen in dieser Angelegenheit anzustellen. Ihre 1913 geborene

Mutter habe auch im hohen Alter immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben,

dass die ihrem Vater zur Last gelegten Fälschungen von steinzeitlichen

Artefakten von ihm nicht begangen worden sind.

Kann man hundertmal manipulieren ?

|

| Grossansicht

laden |

© GVW 2000 |

| Diese Steinkette aus Mainkieseln besteht

aus je 34 Gliedern und Anhägern mit insgesamt 136 Bohrungen. Sie ist

mit ungefähr 700 Punktverzierungen versehen. Repro: Rolf Hohmann |

Rolf Hohmann sagte zu, den "Fall Bausch" von einer ganz anderen Seite zu

beleuchten, als vor ihm die Fachwissenschaftler. Er wertete zunächst

alle ihm verfügbaren Quellen aus und bestellte über den Auswärtigen

Leihverkehr der Hanauer Stadtbibliothek, die in Fachzeitschriften und Büchern

darüberhinaus veröffentlichten Abhandlungen über die Wetterauer

Brandgräber. Ihm wurde sehr schnell klar, daß Gudrun Loewe und

andere Autoren seiner Ansicht nach in ihren Betrachtungen über die

Wetterauer Brandgräber den "Zeitfaktor" sträflich vernachlässigt

haben. Rolf Hohmann konzentriert sich bei seinen Recherchen auf die Ausgrabungsperiode

zwischen 1906 - 1910.

Nach der von Gudrun Loewe aufgestellten Tabelle wurden in diesem Zeitraum

von Georg Bausch, vor allem in den Gemarkungen von Butterstadt, Kilianstädten,

Büdesheim und Windecken, 46 Brandgräber entdeckt, mit Kiesel-oder

Schieferanhängern als Beigaben. Nun lebte Georg Bausch damals in Marköbel

mit seiner großen Familie in sehr beengten Verhältnissen. Wie

konnte er unbemerkt innerhalb von vier oder fünf Jahren neben seiner

umfangreichen Tätigkeit als "Reichlimeshilfsforscher" Hunderte von

Anhängern durchbohren und mit Ritz-oder Punktverzierungen versehen?

Im Historischen Museum Hanau werden fünf von Georg Bausch geborgene

Steinketten aufbewahrt. Bisher wurde eine davon etwas näher in Augenschein

genommen. Sie besteht aus 34 Kettengliedern und Anhängern aus Mainkieseln.

Die Glieder sind mit je drei Bohrungen versehen, die Anhänger weisen

jeweils eine Bohrung auf.

Wie lange dauerte es, allein diese 136 Bohrungen mit einem Gerät

zu Beginn des 20. Jahrhunderts herzustellen? Und wo hatte der nicht mit

Reichtümern gesegnete Brunnenbauer Bausch ein Bohrgerät her?

Alle Kettenglieder und-Anhänger sind auf beiden Seiten mit durchschnittlich

zehn Punktverzierungen versehen, also insgesamt etwa 700! Abgesehen davon,

daß die Gräber so präpariert werden mußten, daß

die Fachleute keinen Verdacht schöpfen konnten. Das alles hätte

sehr viel Zeit in Anspruch genommen, ebenso das Beschaffen der ungezählten

Mainkiesel, die es schließlich nicht in einem Baumarkt zu kaufen

gab. Rolf Hohmann hat sich der Mühe unterzogen, in einem Kieswerk

einige Dutzend passender Steine aus einer großen Aufschüttung

herauszuklauben. Eine wahre Sisyphosarbeit!

|

| Grossansicht

laden |

© GVW 2000 |

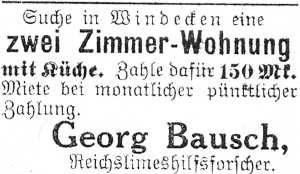

| Anzeige in der Windecker Zeitung vom 20.

November 1909 Repro: Rolf Hohmann |

Auch Walter Gerteis stellte in seinem 1960 herausgegebenen Buch "Das unbekannte

Frankfurt" viele Fragen. Das Kapitel "Der Mann, der Frankfurt 2000 Jahre

älter machte" befasst sich mit den Ausgrabungen von Georg Bausch und

den gegen ihn lange nach seinem Tod erhobenen Verdacht des Fälschens

von Artefakten. Der Autor schreibt: "Man fand im Laufe der Jahre fast hundert

Brandgräber!"

Dr. Loewe bemerkt dazu: "Viele Wissenschaftler sind Zeugen solcher Ausgrabungen

geworden, weil die bis dahin unbekannte Grabform größtes Interesse

weckte und die relativ kleinen Objekte sich gut in einer Schaugrabung vorführen

ließen." Sehen wir davon ab, ob man einen Fachmann wie Professor

Wolff tatsächlich durch anderthalb Jahrzehnte immer und immer wieder

täuschen kann. Es bleibt die Frage: Kann man hundertmal - davon in

etlichen Fällen vor immer neuen Sachverständigen - die gleiche

schwierige Fälschung machen, ohne entdeckt zu werden? Hundertmal!

Um diese Frage kommt man nicht herum. Bejaht man sie, dann gehören

die Wetterauer (und Frankfurter) Brandgräber zu den einmaligen wissenschaftlichen

Irreführungen, gehört der Brunnenbauer Georg Bausch in die Galerie

der Meisterfälscher, wie es nur wenige gegeben hat."

Der getürkte Jupiter von Nidderau

|

| Grossansicht

laden |

© GVW 2000 |

| Der Hessische Landesarchäologe Prof.

Dr. Helmut Schoppa (rechts) mit Rolf Hohmann am 28. Juli 1972 an der "Urgrabung"

auf dem Kastellgeläde in Heldenbergen. |

Rolf Hohmann ist aufgrund seiner bisherigen Recherchen zu der Überzeugung

gelangt, daß Georg Bausch, sofern Manipulationen stattfanden, das

"Unternehmen Wetterauer Brandgräber" kaum allein hätte durchführen

können. Schon Müller-Karpe äusserte 1944 einen Verdacht

in einer bestimmten Richtung: "Einige heute noch lebende Windecker, mit

denen ich über die Angelegenheit sprach, versicherten übereinstimmend,

dass sie es für ausgeschlossen hielten, dass der alte Bausch die Schmuckbeigaben

der neolithischen Gräber gefälscht habe, einmal wegen seines

im Grunde ehrlichen Charakters, dann aber auch, weil sie ihm die geistige

sowohl wie die technische Fähigkeit nicht zutrauten, die doch zur

Herstellung der Fundgegenstände und ihre Unterbringung in "zurechtgemachten"

Gräbern nötig gewesen wäre. Es bliebe dann allerdings einen

im Hintergrund arbeitenden raffinierten Alterumshändler oder dergl.

anzunehmen, der mit Bausch unter einer Decke gesteckt habe. Von einem solchen

Verkehr wußten aber die gefragten Windecker Einwohner gar nichts."

Rolf Hohmann hatte in seinem Antwortschreiben an die in Gießen lebende

Bausch-Enkelin ausgeführt: "Meine Recherchen hier in Windecken haben

den Verdacht genährt, daß sich Ihr Großvater als Werkzeug

einiger Spaßvögel hat mißbrauchen lassen, die der Fachwelt

aus bisher noch unbekannten Gründen eins auswischen wollten. Das ist

aber nur eine Vermutung."

Rolf Hohmann ist selbst ein "gebranntes Kind" und recherchiert deshalb

in dieser Angelegenheit mit viel Fingerspitzengefühl. Als Leiter

der Ausgrabungen auf dem Kastellgelände in Heldenbergen führte

er genau Protokoll. Am 5. September 1972 notierte er: "Bisher wichtigster

Fund. Terrakotta? Halbmaske eines bärtigen Mannes (Gott?) ohne Beschädigung

im Abschnitt IIa." Finder dieses lehmverkrusteten Artefakts war der eifrigste

Ausgrabungshelfer und der Laie Hohmann schöpfte deshalb zunächst

keinerlei Verdacht; auch wenn sich bis zu diesem Zeitpunkt unter dem umfangreichen

Fundmaterial, ausser zwei oder drei kleinen Terra sigillata-Schälchen,

und einem Öllämpchen, keine unbeschädigte Keramik befand.

In seiner regelmässigen Presseberichterstattung über die Ausgrabung

erwähnte er diesen "Sensationsfund" zunächst jedoch nicht, denn

er wollte erst einmal die Expertise des Landesarchäologen abwarten.

|

| Grossansicht

laden |

© GVW 2000 |

Der getürkte "Jupiter von Nidderau".

Repro: Rolf Hohmann |

Doch auch dieser erkannte auf Anhieb nicht, dass sich hier ein Spaßvogel

einen Jux machte, und seine erste Bewertung des Fundstücks war so

präzise wie eine Weissagung des Orakels von Delphi. Aufgrund dieser

Ausgangslage erschien im Hanauer Anzeiger am 11. Oktober 1972 ein Foto

des "Jupiter von Nidderau" mit der Unterschrift: "Das ist der wertvollste

Fund, der seit einigen Wochen auf dem Gelände des ehemaligen Erdkastells

im Gang befindlichen Ausgrabungen, die ausschließlich von Amateuren

durchgeführt werden. Die Terrakotta-Maske eines bärtigen Mannes

ist zwölf Zentimeter hoch und bis auf zwei feine Risse unbeschädigt.

Sie wurde in etwa einem Meter Tiefe von dem bisher erfolgreichsten Ausgrabungeshelfer,

Friedel E., aus dem Nidderauer Stadteil Heldenbergen, geborgen.

In der überregionalen Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde der

Fund mit folgendem Text abgebildet: "Für ein Abbild Jupiters hält

Amateurarchäologe Rolf Hohmann aus Nidderau diese zwölf Zentimeter

hohe Terrakotta-Maske eines bärtigen Mannes, den bisher wertvollsten

Fund bei den seit drei Monaten unter seiner Leitung laufenden Ausgrabungen

auf dem Gelände des Römerkastells bei Heldenbergen. Daneben wurden

zentnerweise Tonscherben, darunter viel wertvolle Sigillata, Bronzeschmuck,

Münzen, eine bronzene Standartenspitze, Messer, Lanzen, Gefäße

und viele Mauerreste gefunden."

Doch sehr schnell wurde klar, daß der "getürkte Jupiter von

Nidderau" wahrscheinlich aus einem mediterranen Souvenirladen unserer Tage

stammte und er verschwand deshalb in einer Pappschachtel, um bis zu dieser

Veröffentlichung nie wieder erwähnt zu werden. Der "unehrliche

Finder" hatte sicher eine "klammheimliche Freude" an seinem gelungenen

Coup. Er outete sich später zwar "durch die Blume", bekannte sich

jedoch nie offen zu seinem Schelmenstück. |