| In einer etwa um 850 n. Chr. niedergeschriebenen Schenkungsurkunde

an das Kloster Fulda wird erstmals Tezelenheim erwähnt, sicher eine

nur wenige Gehöfte zählende und zum Königshof Ostheim gehörende

Ansiedlung an der Nidderfurt im Verlauf eines nord-südlich führenden

Handelsweges. Im Jahre 1262 kam der Ort in den Besitz der Herren von Hanau,

als Bischof Berthold von Bamberg die Güter des Stifts Ostheim und

Tezelenheim (Namensformen: Decilien-, Deceln-und Detzelheim) Graf Reinhard

I. zu Lehen gab. Dieser erbaute unmittelbar danach auf der die Furt beherrschenden

Anhöhe über der Nidder eine Burg, die er Wunecke nannte. Dieser

Name (später Wuneckin, Wonnecken, Wynecken und etwa ab 1555 Windecken)

ging bald auf den in ihrem Schutz liegenden Ort über. Am 5. August

1288 bewilligte Rudolf von Habsburg der Residenz der Herren von Hanau

Stadtrechte und Marktgerechtigkeit.

Ein wonniges Eckchen

|

| Grossansicht laden |

© GVW 2000 |

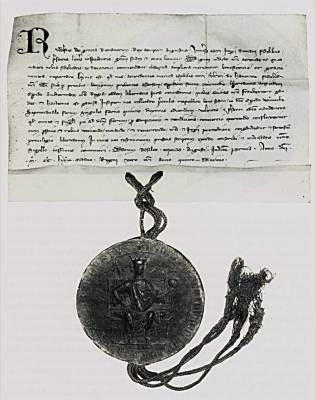

Stadterhebungsurkunde vom 5. August 1288 mit dem Majestätssiegel des Königs Rudolf von Habsburg. Original im Staatsmuseum Marburg

Repro: Rolf Hohmann |

Gehen die Forscher mangels einer besseren Interpretation davon aus,

daß der Ortsname Tezelenheim von einem Personennamen (Tezel oder

Tezelin) abgeleitet wurde, so wußten sie bisher auch wenig mit "Wuneke"

oder "Wunnecken" anzufangen. In seinem Werk "Die deutschen Ortsnamen in

bezug auf Grenzen und Verkehr" versucht Ernst. J. Zimmermann folgende Deutung:

"1266 und 1325 Wunecken, zu althochdeutsch wun, wunna: Pascuum =Weide."

Nun war zwar althochdeutsch zur Zeit Reinhard I. von Hanau längst

passé, doch auch im Mittelhochdeutschenen bedeutet "wünne,

wunne" soviel wie Wiesenland oder Viehweide. Es kann nicht ausgeschlossen

werden, daß sich in der Mitte des 13. Jahrhunderts auf der Nidderanhöhe

eine Wiese befand, auf der Vieh graste, doch für diese Annahme spricht

nur wenig. Es wird nämlich vermutet, daß die Burg Wunecke auf

einer bereits bestehenden, älteren Befestigungsanlage erbaut wurde,

die den nahen Nidderübergang sicherte.

Man sollte deshalb einer anderen Namensdeutung den Verzug geben, die mindestens

ebenso glaubwürdig erscheint und darüber hinaus auf einer alten

Überlieferung beruht. In seiner längeren Abhandlung: "Der Ortsname

Windecken im Wandel der Zeiten" (1982) führt der Heimatforscher und

freie Journalist Rolf Hohmann dazu aus: "Der Legende zufolge war Reinhard

I. von diesem schönen Fleckchen Erde so entzückt, daß er

seine neuerworbene Besitzung dem Sinne nach "wonniges Eckchen" nannte und

diese Bezeichnung auf die Burg und den alten Ort Tezelenheim gleichzeitig

übertrug. Diese Deutung ist wesentlich romantischer und läßt

sich ebenfalls aus dem Mittelhochdeutschen ableiten.

Unsere Altvorderen verwendeten nämlich eine ganze Reihe Wörter,

in denen "Wünne, wunne" etwas "Wonniges" oder "Freudiges" ausdrückte.

So war der wunegarden ein Lustgarten, wunnec-heit stand für Freude

und Wonne, wunnespiel für Freudenspiel oder große Freude. Weiter

bedeuteten wunnec-lich, wünne und wunne-sam so viel wie wonniglich.

Im dreibändigen mittelhochdeutschen Handwörterbúch

von Matthias Lexer werden aber auch Texte zitiert, in denen "ougen-wünne"

in der Bedeutung von "Augen-und Seelenweide" genannt wird. Das wäre

eine Verbindung zu Ernst-Zimmermanns wunna-Weide, obwohl er eindeutig die

Viehweide meinte.

Nun zum zweiten Teil des Burg-und Ortsnamens Wunecke. Im mittelhochdeutschen

Handwörterbuch wird unter dem Stichwort "ecke" angeführt: "Schneide

einer Waffe, Ecke, Kante, Winkel." Es muß also nicht als "fromme

Legende" abgetan werden, wenn man Wunecke als "wonniges Eckchen" oder "lieblichen

Winkel" interpretiert und damit der Überlieferung seine Reverenz erweist.

Da die "absolute Wahrheit" ohnehin nicht mehr zu ergründen ist, sollte

man es bei dieser romantischen Deutung belassen."

|