| Zu allen Zeiten war das "immer schlechter werdende Wetter" Dauergesprächsstoff

und "Schuldige" waren stets schnell gefunden. Dazu gibt es diesen alten

Witz: Sitzen zwei Neandertaler trübsinnig im Höhleneingang. Draußen

donnert und blitzt es seit Wochen. Vom Himmel stürzen

wahre Sturzbäche und an Jagen ist bei diesem grundlos gewordenen Boden

nicht zu denken. Meint der eine zu dem anderen: "Dieses Scheißwetter

gibt es erst, seitdem sie mit Pfeil und Bogen schießen." Zu Beginn

des 20. Jahrhunderts war es Graf Zeppelin, der mit "seim große Kaschte"

die Wolken durcheinander wirbelte und dadurch schwere Unwetter auslöste.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab man den Atombombenversuchen die Schuld an

den Wetterkapriolen. Seitdem dieses Kapitel, Gottseidank, weitgehend abgeschlossen

ist, wird das angeblich durch Industrie-und Autoabgase immer größer

werdende Ozonloch für das Ansteigen der Meeresspiegel, Dauerregen,

anhaltende Trockenheit, wochenlange bittere Kälte mit großen

Schneemassen, ungewöhnliche Überschwemmungen, Tornados, Blizzards

usw.usf. verantwortlich gemacht. In 50 Jahren müssen möglicherweise

die Auswirkungen der Gentechnik oder die Landung von Astronauten auf dem

Mars als Sündenböcke für große Naturkatastrophen herhalten.

Gab es Ozonlöcher bereits früher?

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

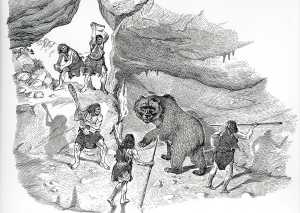

Neanderthaler zur Zeit des Moustérien bei der gefährlichen Jagd auf Höhlenbären im österreichischen Alpengebiet (Aus: Ernst Probst "Deutschland in der Steinzeit" 1991 im Bertelsmann Verlag)

Repro: Rolf Hohmann

|

Kein noch so angesehener Nobelpreisträger könnte jedoch die

von einem Laien aufgestellte Behauptung widerlegen, daß es in vorgeschichtlicher

Zeit schon öfter auf ganz "natürliche" Weise zustande gekommene

Ozonlöcher in unserer Erdatmosphäre gegeben hat, die sich

dann wieder schlossen. Während sich Vertreter aus aller Welt in kostenträchtigen

"Klimakonferenzen" um ein paar Prozentpunkte mehr oder weniger der sogenannten

Treibhausgase in die Haare geraten, werden die höchst bescheidenen

Erfolge solcher Massenveranstaltungen durch gewaltige Vulkanausbrüche

wie die des St. Helen (Mai 1980) in Nordamerika oder des Pinatabu (Juni

1991) auf den Philippinen in kürzester Zeit zunichte gemacht.

Oder die wichtigste Nation kündigt die mühsam zustande gekommene

Vereinbarung aus kommerziellen Gründen einfach auf und der "Rest der

Welt" schaut ohnmächtig zu. An die gewaltigen Umweltbelastungen im

fernen Sibirien soll erst gar nicht erinnert werden. Darüber regt

sich hierzulande nicht einmal ein Greenpeace-Aktivist auf. Es gilt auch

im High-Tech Zeitalter weiterhin die Feststellung, die Fontane bereits

vor über 120 Jahren in seinem einprägsamen Gedicht

"Die Brück' am Tay" den Nornen in den Mund legt: "Tand, Tand, ist das Gebilde von Menschenhand."

Der "Mensch in seinem Wahn" (Schiller) sollte einmal inne halten

und bedenken, daß sich auf unserem Planeten die Vorgänge in

der Natur in Zyklen von Jahrtausenden abspielen; gleich, wer da auf der

dünnen Krume der vergänglichen Erde herumkrabbelt und was diese

winzigen Lebewesen so alles anstellen.

"Prophete rechts, Prophete links, das Weltkind in der Mitten." stellte

schon unser Dichterfürst fest. Die Düsteres voraussagenden, sich

allerorten ungefragt zu Wort meldenden und Untergangsstimmung verbreitenden

"Propheten" unserer Tage sollten sich einmal aufraffen und in alten

Chroniken lesen. Dann würde ihnen schnell klar, daß die Chronisten

bereits von Wetterkatastrophen größten Ausmaßes berichteten,

als sich das Menschlein auf allen Erdteilen naturschonend ausschließlich

per pedes oder auf dem Rücken von Pferden, Eseln sowie Kamelen fortbewegte,

noch kein einziger Fabrikschornstein oder Kraftfahrzeuge irgendwelche schädlichen

Abgase in die Atmosphäre pusteten und sich unsere Urahnen am offenen

Holzkohlenfeuer wärmten, und noch nicht zentralgeheizt waren. Die

durch niederstürzende Meteoriten ausgelösten Katastrophen

müssen bei diesen Betrachtungen als "außerirdische" Einwirkungen

außer Acht gelassen werden. Ist die Sintflut mehr als eine Legende

?

In allen Kulturen ist die Legende von der großen Sintflut

lebendig geblieben. Erst den Wissenschaftlern unserer Tage gelang es, unter

Einsatz modernster Computertechnologie, immer mehr Beweise für eine

in vorgeschichtlicher Zeit tatsächlich stattgefundenen verheerenden

Überflutung im vorderen Orient aufzuspüren. Mit einem abwertenden

Hinweis auf Erich von Däniken sind diese Forschungsergebnisse nicht

so einfach als reine "Spinnerei" abzutun. Schon um 340 vor Christus wird

von einer gewaltigen Überschwemmung, der sogenannten "Kimbrischen

Flut", berichtet. "Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als eure

Schulweisheit sich träumt," läßt Shakespeare seinen

Hamlet feststellen. Unsere zeitgenössischen "Wetterpropheten" sind

sosehr mit ihrem Ozonloch beschäftigt, daß sie beispielsweise

die gewaltigen Springfluten mit keiner Silbe erwähnen, die im Mittelalter

ganze Küstenstriche der Nordsee mit "Mann und Maus" verschlangen.

Am 17. Februar 1164 tobte eine große Sturmflut; der Jadebusen

beginnt zu entstehen. Im Jahre 1228 kamen bei einer Sturmflut in

Friesland und Holland zehntausende Menschen ums Leben. Weihnachten

1277 zerstört der "blanke Hans" an der Nordseeküste etwa

50 Dörfer. Während der "Groten Mandränke" genannten gewaltigen

Sturmflut am 16. Januar 1362 versanken mit der "sagenumwobenen"

Siedlung Rungholt (siehe auch: Rungholt-Projekt und Rungholt - die versunkene Stadt) weitere sechs Orte in den Fluten. Immer wieder künden

Artefakte wie Münzen von der einstigen Existenz dieser Dörfer.

Vom 15. bis 17. Januar 1362 kommt es durch Sturmfluten an der Nordseeküste

zu größeren Landverlusten und der Dollart beginnt zu entstehen.

Die Chroniken berichten von etwa 7600 Toten. Schließlich richtet

am 18. November 1421 die sogenannte "St. Elisabeth-Flut" an der

holländischen Küste große Schäden an.

Zu Fuß von Lübeck nach Dänemark

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Das Rungholt-Gebiet vor der großen Flutkatastrophe von 1362 auf einer alten Karte

Repro: Rolf Hohmann

|

Befassen wir uns einmal näher mit einigen außergewöhnlichen

Witterungverhältnissen im ausgehenden Mittelalter und der beginnenden

Neuzeit, wie sie Ernst J. Zimmermann in seinem umfangreichen Werk "Hanau

Stadt und Land" (1903) aus alten Quellen zitiert:

1303 Große Hitze und Trockenheit im Sommer, man kann an

vielen Stellen den Main durchwaten. Große Teuerung der Frucht, aber

köstlicher guter Wein.

1305/6 Außerordentlich strenger Winter. Alle Flüße

Deutschlands sind zugefroren, man fährt mit Lastwagen darüber.

Am 1. Febr. 1306 Hochwasser und Eisgang. "An unser Frawen lichtmeß

abends ist der Meyn zu Franckfurt von eiß und gewäßer

so groß gewesen, daß er die zwen thürn (Türme) und

den mehreren theil an der brücken hat hinweg gestoßen, Viele

Menschen wurden in die Fluten gerissen und ertranken."

1322 Sehr strenger Winter. Die Ostsee ist zugefroren; man kann

von Lübeck nach Dänemark und den pommerischen Küsten auf

der Eisfläche reisen. 15. Febr. Großes Wasser; der Main steht

in Frankfurt bis zum Dom und Römer.

1342 19.-22. Juli. Furchtbares Hochwasser. "Am dritten Tag vor

Maria Magdalena biß auf ihren tag ist der Meyn so groß gewesen,

daß das waßer ganz und gar umb Sachsenhausen ist gangen und

zu Frankfurt in alle kirchen und gaßen" außer St. Bartholomäi

und St. Michael.

1351 Dürre und Trockenheit im Sommer, sodaß ein 10jähriger

Knabe bei Mainz durch den Rhein gehen kann.

1362 Große Hitze und Dürre im Sommer. Da das Futter

vertrocknete, ging viel Vieh zu Grunde oder mußte geschlachtet werden;

man verwendete vielfach zum Füttern das Stroh von den Dächern.

Darauf folgte ein sehr kalter Winter, mit starkem Schneefall; 10 Wochen

bleibt der Schnee liegen. Im nächsten Frühling viele Heuschrecken.

Großes Sterben.

1363 Sehr strenger Winter; der Rhein ist drei Monate fest zugefroren.

1401 Teuerung und Hungersnot, entstanden durch Mißernte.

Regen von Gregorius Abend (11. März) bis auf Lamberti (17. Sept.),

½ Jahr lang, mit wenigen Tagen Unterbrechung. Um diese Zeit richteten

die Wölfe großen Schaden an, indem sie Menschen und Vieh anfallen.

1407 war fast durch ganz Deutschland ein sehr großes Sterben,

das viel Tausend Menschen hinweggerafft; darauf folgte ein sehr kalter

Winter. Im Frühjahr Hochwasser.

1439 Schneereicher Winter und große Kälte, daß

alle Wasser überfroren. Nach Dillenius konnte man mit geladenem Wagen

über Donau und Rhein fahren. Auch 1440/41 war ein kalter, schneereicher

Winter

1446 Trockenes Jahr. Bei Main waten Kinder durch den Rhein.

1449 Am Vitustag (15. Juni) trat ein heftiger Frost und "sauerer

Wind" in ganz Hessen ein, welcher nicht allein den Wein, sondern auch Obst

und Getreide zerstörte.

1458 24. Februar Hochwasser. Von diesem Wasserstand ist

ein Stein mit folgender Inschrift in der Kinzigbrücke eingemauert:

"Anno dmi.1458. den tag mathias ist das wasser über disen stein gegangen."

1538/1539 Strenger Winter, der Rhein ist zugefroren. Am 5. Januar

"ist gegen Abend uf einem Schlitten über den Rhein geführt worden

der Abt zu Erbach, welcher zu Mainz des vordern (vorhergehenden) Tag in

Gott verschieden war, und liegt im Kloster Erbach begraben."

1682 Furchtbares Hochwasser. Vom 13.-19. Januar Hochwasser.

Das Wasser floß über die beiden Friedhöfe hinweg in die

Stadtgräben. Fast in allen Gassen stand das Wasser, ausgenommen die

beiden Märkte und die Nürnbergerstraße. Der Verkehr geschah

durch Nachen. Aus Anlaß dieser furchtbaren Überschwemmung hielt

Langermann seine "berühmte" Wasserpredigt, die unter dem Titel "Der

Hanauische Buß=und Wasser=Prediger Nahum" im Druck erschien.

Wetterkapriolen brachten die Menschen zur Verzweiflung

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Bauerntracht Anfang des 16. Jahrhunderts aus der Umgegend von Hanau. Zeichnung im alten Saalbuch (Staatsarchiv Marburg)

Repro: Rolf Hohmann

|

In Windecken hat sich ein Landwirt der Mühe unterzogen, außergewöhnliche

Witterungverhältnisse aus den Jahren 1776 bis 1830 aufzuzeichnen.

Sie wurden von Pfarrer Carl

Henß im Dezember 1911 nach teilweiser Bearbeitung in einer Tageszeitung

veröffentlicht. In seiner kurzen Einleitung bemerkt er: "Es ist immer

interessant, einen alten mit gutem Gedächtnis begabten Landmann erzählen

zu hören, wie das Wetter, die Ernte und mit ihr die Preise landwirtschaftlicher

Erzeugnisse sich in früheren Jahren manchmal gestaltet haben." Der

Geschichtsverein Windecken 2000 gibt diese Aufzeichnungen nachfolgend

in gestraffter Form wieder:

1784 haben wir ein sehr großes Schneewaser hier in Windecken

gehabt: es ist aus der Katzenbach bis in die Häuser gegangen. Da war

die Kälte so groß, als sie noch kein Mal gewesen. 1793 hatten

wir wieder ein großes Schneewasser aus der Katzenbach, daß

die Leute die Kühe aus dem Stalle in die Häuser tun mußten.

Es stand bis in die Häuser; so groß war es noch nie gewesen.

Den 2. Juni ist das Korn hinter der Stadt im Feld erfroren. 1794 haben

die Preußen hier im Winterquartier gelegen. Bei Menschengedenken

war so keine Kälte wie damals; es ist nicht zu beschreiben, wie traurig

für die Armen und für das liebe Vieh.

1811 stand ein Stern am Himmel mit lauter Ruten (Komet). Da war

der reichste Segen an Tabak und Wein geraten. Der Tabak hatte einen hohen

Preis von 9 bis 18 und bis auf 24 Gulden. Was haben wir für eine anhaltend

heiße Witterung gehabt und ein fruchtbares Jahr. 1818 war eine große

Teuerung vor der Ernte. Das Achtel Korn kostete 25 Gulden, das Achtel Weizen

30 Gulden, das Achtel Gersten 20 Gulden, das Achtel Kartoffel 7 Gulden

30 Kreuzer, 6 Pfund Brot kosteten 48 Kreuzer und ein Zentner Tabak 24 Gulden.

Solche Zeiten hat noch niemand erlebt ( Zum Vergleich: Der Stadtschreiber

Hildebrand erhielt in jenem Jahr eine jährlich Grundbesoldung in Höhe

von 62 Gulden).

1821 herrschte das ganze Jahr über eine nasse Witterung

und im Herbst hat es so viel Schnecken gegeben, daß sie das Korn

im Samenfeld abgefressen. Nun haben die Leute zum zweiten Male Korn gesät,

was noch nicht geschehen ist. 1822 war dann der Sommer so trocken,

daß kein Futter gewachsen ist und bis Johannistag war das Heu schon

alle gemacht. So eine anhaltende Hitze war noch nie da. Den 17. Juni ist

schon Korn geschnitten worden, so zeitig war es noch nie. Die Kornäcker

im Nidderfeld sind herumgemacht und Kartoffeln darauf gesteckt worden.

Im Winter 1822/23 war es so gelinde, daß man gar keinen Unterschied

mit dem Herbst verpürte und die Öfen fast gar nicht geheizt wurden.

Der Winter 1823/24 war dafür anfangs so kalt, als bei Menschengedenken

nicht gewesen ist. 1824, den 3. Februar, hatten wir ein großes

Schneewasser und hat in der Judengasse gestanden, und einige Schuh hoch

in meinem Keller und Stall (1 Schuh oder Fuß=28,7 cm). Ich mußte

nachts um 12 Uhr meine Kuh in mein Haus stellen.

1824 war durch den ganzen Sommer hindurch nichts als lauter Regenwetter;

man konnte die Frucht nicht nach Hause bringen. Kein Mann hat die Armut

erlebt an Geldmangel, und wenn er auch noch so alt ist. Heu und Grummet

gab es genug und immer groß Wasser, daß es nicht größer

sein konnte. Von Anfang bis das Jahr hindurch lauter nasses Wetter. Es

ist einer der traurigsten Jahrgänge für den Landmann, er war

nicht im Stande etwas zu verkaufen, weil kein Handel gehen konnte. Dabei

hat der Kurfürst noch einen Grenzzoll aufgerichtet gegen die Ausländer

wie auch für uns; wir dürfen nicht außer Landes etwas verkaufen

bei vieler Strafe ohne den Grenzzoll hier bei Lizenzerheber Menger dahier.

Ach, was für ein armes Jahr für den Landmann, lauter Sturm, Winde

durchs ganze Jahr hindurch; Gott stehe uns ferner bei.

Großer Hitze folgten strenge Kälte und viel Schnee

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Die Kinzigbrücke in Hanau mit dem 1829 abgebrochenen Margaretenturm. Nach einem englischen Farbkupfer von 1818. Eine Inschrift mit Wasserstandsanzeige erinnert an das große Hochwasser vom 24. Februar 1458

Repro: Rolf Hohmann

|

1825 war der Sommer so warm und so heiß, daß in so

vielen Jahren nicht so hoch die Sonne geschienen hat, daß man wohl

glaubte, wir würden dieses Jahr nichts ernten können vor der

großen Hitze, aber wir hatten einen reichen Segen an Früchten.

Wir haben keinen durchweichenden Regen gehabt und Gott hat es doch erhalten;

es war nur etwas Mangel an Futter für das Vieh. 1826 haben wir das

ganze Frühjahr hindurch lauter rauhe kalte Tage gehabt und man hat

warme Stuben machen müssen bis Pfingsten, und der erste Klee ist abgegangen.

Aber von Johanni an ist die Hitze sehr groß, wie noch niemals gewesen

ist. Den 14. Juli ist ein Gewitter mittags aufgestanden mit einem Sturmwind

und Kieseln; die stärksten Bäume hat der Wind umgerissen und

die Ziegeln von den Dächern herunter. Ein solches Wetter hat Windecken

noch nie erlebt, wie betrübt war es für uns.

1827 fing das Jahr an mit lauter großer Kälte und

Schnee. Den 17. Februar war die Kälte zum Erbarmen; Gott wolle doch

die Kälte abändern! Der Himmel soll sich erbarmen über die

armen Menschen und über das Vieh. Was für ein Jammer war es um

die Kartoffeln im Keller; es sind viele erfroren. Der März fing an

mit Kälte und Schnee, und somit lauter Sturm, Wind und Regen, daß

mir keiner denkt, so lang anhaltend. So habe ich noch keinen in meinem

Alter von 72 Jahren erlebt. Von Juni und Juli war die Hitze so groß,

daß bis Margarethentag (13. Juli) kein Korn mehr zu schneiden war.

Es war ganz traurig, kein Futter, so eine anhaltende Teuerung war noch

nie bis dahin; es war zum Erbarmen.

1828 haben wir den ganzen Winter hindurch keinen Frost gehabt

als lauter naßkalte Witterung. Und das bis in den April. Auf Karfreitag

den 4. April hat es einen Schnee geworfen, daß´es niemand denkt

auf den Tag so groß und dabei war es kalt, und das den ganzen April

bis den 22., da gab es großes Wasser; keinen Acker konnte man zackern

zu Kartoffeln; es ist eine betrübliche Zeit für den Landmann,

lauter Regen vom Himmel, die Leute können keine Frucht säen

und keine Kartoffeln stecken.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

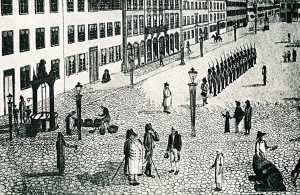

Der Neustädter Markt um 1800. Aus einem kolorierten Stich von F. Cornicelius. Die beiden Märkte und die Nürnberger Straße waren die einzigen Hanauer Stadtgebiete, die beim Hochwasser vom 13. - 19. Januar 1682 nicht überflutet waren.

Repro: Rolf Hohmann

|

1829 im Januar haben wir strenge und große Kälte gehabt,

wo viele Kartoffeln im Keller erfroren sind. Der Februar ist von Anfang

an anhaltend mit strenger Kälte so groß, wie sie noch niemals

gewesen ist. Ach, der der liebe Gotte wolle die große Kälte

mildern, denn wie hart ist es für die armen Menschen! Der April

und Mai so kalt und trocken bis den 12. Juni. Vom 13. Juni an haben wir

auf einmal große Hitze gehabt mit schweren Gewittern. Vom halben

Juli an bis Bartholemaei (24. August) war lauter nasses Wetter,

daß man die Frucht bald nicht nach Hause bringen konnte ohne beregnet

zu werden; so einen Sommer hat noch niemand erlebt. Da ist Korn, Waizen

und Gersten nach Haus gekommen und alles feucht. Im September und Oktober

weiter Regenwetter, man weiß die Äcker nicht herumzuzackern

und bis halben Oktober noch kein Korn gesät und keine Kartoffeln

ausgemacht. Durch den Oktober haben die Leute erst Karoffel ausgemacht

und das Korn gesät und bis den November hinein; welches lange Jahre

nicht gewesen, daß man die Kartoffel nicht nach Hause bringen konnte.

Viele Kartoffeln sind in der Erde auf den Äckern stecken geblieben

und die Schnecken haben in diesem Herbst das Korn in dem Sirzwiesenfeld

abgefressen. Schon vier Wochen vor Weihnachten wurde es kalt, einen so

frühen Winter haben wir noch nicht gehabt. Diese große Kälte

durch den ganzen Dezember bis Neujahrstag haben viele Menschen noch nicht

erlebt.

1830, vom ersten Januar an haben wir bis den zehnten eine große

strenge Kälte gehabt, die wir noch niemals gehabt haben mit so viel

Schnee. Bei Menschen Gedenken ist noch im Ausgang Januar keine so große

Kälte gewesen als vom 29. - 31. Man konnte das Vieh nicht genug verwahren;

die Fenster sind Tag und Nacht zugefroren, es ist zum Erbarmen für

Menschen und Vieh. Wenn ein Mann achtzig Jahre alt ist, so hat er doch

noch keinen Winter mit so anhaltender Kälte erlebt. In den Kellern

sind alle Kartoffeln erfroren. Ach, was fängt man nur an! Das Holz

ist nicht alle zu kaufen.

Es folgen noch einige Witterungsbeschreibungen, jedoch ohne Angaben

der Jahreszahl. Wie alt der Verfasser dieser Aufzeichnungen geworden ist,

geht aus den abschließenden Zeilen hervor: "Vier Monate lang haben

wir große Kälte mit Schnee gehabt. In zweihundert Jahren war

noch so kein Winter. Wenn ein Mann 90 Jahre alt wird, hat er es noch nicht

erlebt." Pfarrer Carl Henß weist in seinen abschließenden Betrachtungen

darauf hin, daß der Windecker Bürger sich vor allem im

ersten Teil auch mit allgemeinen Ereignissen befaßt "und mit

ganzer Seele nimmt er Anteil an den gewaltigen politischen Veränderungen

am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts." Erst nach den Freiheitskriegen,

"als eine ruhiger Zeit gekommen war, schreibt er eingehender auf, was ihn

als Landwirt am meisten interessiert." |