| Wein ist neben Wasser wohl das älteste Getränk, das sich

von Urzeiten bis heute im Wesentlichen unverändert erhalten hat. Wein

war das Getränk der Antike, denn die Herstellung erforderte keinen

allzugroßen Aufwand. Es kann nur vermutet werden, wann und in welcher

Gegend erstmals aus Trauben Wein erzeugt worden ist. Als sicher gilt, daß

nicht in allen Gebieten, in denen Wildreben wuchsen, auch Wein gekeltert

wurde. In der Nähe von Damaskus entdeckten Forscher 1969 eine ungefähr

8000 Jahre alte Traubenpresse. Wie bis ins Tertiär zurückreichende

Fossilien zeigen, war die Urform unserer Weinrebe in ganz Europa, in Nordamerika

und Japan verbreitet. Die den heutigen Reben im wesentlichen gleichenden

Pflanzen, traten erst in den obersten Ablagerungen des Tertiäts auf

und wurden bisher ausschließlich in Griechenland und Italien gefunden.

Die Wildrebe (Vitis vinifera silvestris) trägt kleine blaugefärbte,

säuerlich- herb schmeckende Beeren, die in guten Jahren auch heute

noch in den Auwäldern am Rhein, im Kaukasus, in Bosnien und in manchen

Teilen Österreichs eifrig gesammelt und meist zu medizinischen Zwecken,

aber auch zu Traubenkuchen und ähnlichem verarbeitet werden. Der Ursprung

der Weinbereitung und der Kultur des Weines liegt vermutlich in den an

Wildreben reichen Flußtälern Vorderasiens. Die dort ansässigen

indogermanischen Völkerschaften gelten als Urväter des Weinbaues

und der Weinkultur.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

König Hammurabi (links) überreicht dem Sonnengott Schamasch seine Gesetzestafeln (Codex). In Susa aufgefundener Urkundenstein aus Basalt

Repro: Rolf Hohmann

|

Altägyptische Tempelbilder und assyrische Dokumente lassen darauf

schließen, daß diese Völker bereits um 3500 v.Chr. die

Weinbereitung kannten. In dem nach ihm benannten Codex, einer Sammlung

von Gesetzen und Edikten, des babylonischen Königs Hammurabi (1728-

1686 v. Chr.) steht geschrieben: "Der Wein gehört zu den kostbarsten

Gaben der Erde. So verlangt er Liebe und Respekt." In dem 282 Paragraphen

umfassenden Codex sind auch Vorschriften für die Herstellung und den

Verkauf von Wein enthalten.

Im alten Ägypten hatte der Wein einen hohen Stellenwert, war aber

der Oberschicht vorbehalten. Er wurde den Göttern geopfert und in

der Grabkammer des Pharao Tutenchamun (um 1250 v. Chr.) entdeckte der Archäologe

Howard Carter 36 Weinkrüge. Die Amphoren waren mit Erzeugername, Jahrgang

und Lage gekennzeichnet, wie auf den heutigen Flaschenetiketten üblich.

In der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. dürfte der Weinbau durch

die Phönizier nach Griechenland gekommen sein. Das bezeugen in der

Nähe der kleinen Ortschaft Orchomenos gefundene Ablagerungen aus der

Zeit von 1700 bis 1500 v.Chr., in denen Kerne der jetzt noch kultivierten

Rebsorten eingeschlossen waren.

Wein erwähnt der Dichter Homer in seinen Epen Ilias und Odyssee

öfter. So wurden die griechischen Belagerer Trojas regelmäßig

aus Thrakien mit Rebensaft beliefert. Den Prunkschild des Achilles schmückte

unter anderem auch die Abildung eines Weingartens. Bereits als Kind erhielt

Odysseus von seinem Vater 50 Weinstöcke zur Pflege anvertraut. Auf

seiner Irrfahrt machte er den einäugigen Zyklopen Polyphem mit Wein

so betrunken, daß er ihn blenden konnte und ihm mit seinen Gefährten

die Flucht gelang. Wahrscheinlich lebte Homer im 9. Jahrhundert v.

Chr.

Der Rebensaft verdrängte den zu jener Zeit vorherrschenden aus

Honig hergestellten Mettrank. Daß in der frühgriechischen Gesetzgebung

Weinbergfrevel genauso geahndet wurde, wie Tempelraub und Mord, weist auf

die damalige Bedeutung der Reben hin. Sich auf den griechischen Gott

des Weins beziehend, schrieb Plato: "Dionysos hat ja den Menschen als heilsames

Mittel gegen den finsteren Ernst des Greisentums die Gabe des Weines geschenkt,

sodaß wir wieder jung werden und allen Schwermut vergessen."

Auch die Römer schätzten den Wein

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Römische Weinstube

Repro: Rolf Hohmann

|

Mit der Kolonisierung der gesamten Mittelmeerregion durch die Griechen,

verbreitete sich dort der Weinbau. In der Mitte des 2. Jahrhunderts v.

Chr. erreichte der griechische Kult des Bakchos (Bacchus) das römische

Kerngebiet. Die in der Toskana ansässigen Etrusker sollen etwa um

600.v.Chr. den ersten Korkverschluß für Amphoren entwickelt

haben. Sie exportierten ihren Wein bis nach Gallien. Der Weingenuß

stand allen Gesellschaftsschichten offen. In Pompeji wurden bisher etwa

200 Weinschenken ausgegraben. Der um 500 v. Chr. geborene antike "Reiseschriftsteller"

Herodot berichtet davon, daß in Süditalien die Reben an Pfählen

hochwachsen, während sie in Kleinasien und Afrika am Boden kriechend

gehalten würden. In der Kaiserzeit erreichte der römische Weinbau

seinen Höhepunkt. Damals war der Weinbau einträglicher als andere

Formen der Bodenbewirtschaftung. Dies führte schließlich dazu,

daß die Apenninen-Halbinsel Getreide einführen mußte.

Die Römer hatten ein Monopol auf den Weinanbau, der allen eroberten

Völkern verboten wurde. Die Aufbewahrung des in besonders präparierten

Gefäßen hergestellten Weins erfolgte in tönernen Amphoren,

aber auch in Schläuchen aus Ziegenfell. Um die durch Luftzutritt entstandenen

unangenehmen Geschmackskomponeten zu überdecken, setzte man dem Wein

bittere Pflanzenteile oder Essenzen zu. Der römische Ackerbauschriftsteller

L. Junius Moderatus Columella verfaßte im 1. nachchristlichen Jahrhundert

das umfangreiche Werk "De res rustica", in dem auch ausführlich auf

den damaligen Stand des Weinanbaus eingegangen wird. In Ravenna war

der Wein teilweise billiger als Wasser. Kaiser Diocletian (245- 313 n.

Chr.) erließ für verschiedene Sorten und Qualitäten Höchstpreisverordnungen.

Die Römer brachten den Rebstock auch nach Germanien. Die Anbaugebiete

lagen ausschließlich auf der linken Rheinseite. Vor allem Kaiser

Probus (232- 282) unterstützte die Nauanlage von Weinbergen

in den besetzten Gebieten nachhaltig. Aus dieser Zeit sind viele Artefakte

bekannt, die mit dem Wein in Beziehung stehen. Beispielsweise Grabbeigaben

in Form von Traubenkernen und Gefäßen mit einschlägigen

Inschriften, Hacken und Winzermesser, Weinfässer und schließlich

auch ein in seiner ursprünglichen Anlageform erhalten gebliebener

römischer Weinberg an der Ahr. Der römische Weinbau an der Mosel

ist durch die Dichtung "Mosella" belegt, in der Deciomus Magnus Ausionius

etwa (310- 395) das Moseltal verherrlicht.

Mönche machten sich um den Weinbau verdient

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

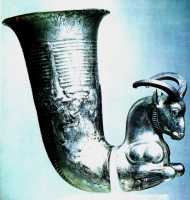

Archämenidisches Trinkhorn (Rhyton) aus Silber. 1. Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. Aus der Schimmel-Collection New York

Repro: Rolf Hohmann

|

Nachdem die Römer vor dem Ansturm der Germanenstämme das Feld

geräumt hatten, brachten die unruhigen Zeiten der Völkerwanderung

einen Niedergang des Weinanbaus mit sich. Unter den Karolingern erfolgte

dann eine erhebliche Erweiterung des Weinbaugebietes. Pipin der Kleine

(gest. 768), auch "der Kurze" genannt, verlieh Weinberge oder Flächen

für Neuanlagen. Während es zu dieser Zeit in der Pfalz,

in Rheinhessen, Baden, im Elsaß, dem Neckarraum und in Schwaben bereits

Hunderte von Weinorten gab, scheint der Weinbau den Rheingau erst unter

Karl dem Großen (742- 814) erreicht zu haben. Der Kaiser ließ

große Mengen Rebstöcke aus Burgund nach Deutschland bringen

und errichtete Musterwirtschaften. Die Bedeutung des Weinbaus zu damaliger

Zeit läßt sich daran ermessen, daß Rebfrevel einem Tötungsdelikt

gleichgestellt war. In Mitteldeutschland verbreitete sich der von Kirche

und Fürsten geförderte Weinbau im 9. Jahrhundert ebenfalls.

Unter den Ottonen werden Weinberge in Meißen, Merseburg und Magdeburg

häufig erwähnt. Im 10. Jahrhundert brachten Mönche den Weinbau

nach Sachsen, im 11. Jahrhundert nach Thüringen und im 12. Jahrhundert

nach Brandenburg. Besonders Bendiktinermönche sorgten im Zuge

der Christianisierung im frühen Mittelalter für die Verbreitung

des Weinbaus bis hin nach Litauen und Skandinavien, um die Versorgung mit

Meßwein sicherzustellen.

Kurfürst August von Sachsen (1553- 1556) ließ die Meißener

Hänge und Berge der Lößnitz bei Dresden mit rheinischen

Reben bepflanzen und errichtete zahlreiche Kellereien. Die von ihm in Auftrag

gegebene Weinordnung setzte sein Nachfolger Christian I. (1560- 1591) in

Kraft. Damals führte das Kurfürstentum größere Mengen

Wein aus, doch die Sachsen ließen ihr Eigengewächs auch selbst

gerne durch die Kehlen rinnen.

Als sich der von 1578 bis 1612 regierende deutsche Kaiser Rudolf II.

einst am sächsischen Hof aufhielt, veranstaltete Kurfürst Christian

II. (1583- 1611) ein Wett- Trinken, das der Gastgeber selbst gewann. Er

ging bei einem Besuch in Prag auf diesen bacchanalischen Wettstreit ein

und meinte zum Kaiser gewandt: "Kaiserliche Majestät haben sich gar

trefflich gehalten, daß ich keine Stunde nüchtern war."

Seine größte Ausdehnung mit etwa 350 000 Hektar erreichte

der deutsche Weinbau im 15. und 16. Jahrhundert. An die Güte des Rebensaftes

stellten unsere Vorfahren keine allzugroßen Anforderungen. Er wurde

warm und gesüßt getrunken. Schließlich verdrängten

importierte süffigere Weine aus südlichen Anbaugebieten die "Säuerlinge"

des Nordens.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Kloster Eberbach im Rheingau. Verwaltung seit 1998 durch eine Stiftung. Der Weinbaubetrieb wurde abgetrennt und wird vom Land Hessen weitergeführt

Repro: Rolf Hohmann

|

Mit viel Eifer und Sachkenntnis nahmen sich die Klöster des Weinbaus

an. Hier soll stellvertretend das Kloster Eberbach im Rheingau Erwähnung

finden. Im Jahr 1136 entsandte der heilige Bernhard Mönche aus, die

einen geeigneten Ort für die Gründung eines Zisterzienserklosters

erkunden sollten. Die Legende erzählt: "Als die ersten Mönche

des Kisselbachtal erreichten, lief ein Eber vom Wald herab, sprang dreimal

über den Kisselbach und soll anschließend mit seinen gewaltigen

Hauern die Umrisse der Abtei eingezeichnet haben." An der Stelle, wo der

Eber den Bach übersprang, wurde die Klosterkirche errichtet und auf

den vom Eber gezeichneten Umrissen die Klostermauern." Damit war der Grundstein

für eine der ältesten und größten Zisterzienser-Abteien

in Deutschand gelegt," heißt es in einer Informationsschrift zur

Geschichte des Klosters. Bereits 1170 bauten Eberbacher Mönche auf

dem Steinberg Wein an, aus dem bis heute ein besonders kostbarer Tropfen

gekeltert wird. Beim Aufstand der Rheingauer Bevölkerung gegen ihren

Landesherren, den Mainzer Erzbischof Albrecht von Brandenburg, im Jahre

1525 wurde auch das Kloster Eberbach geplündert. Die Aufständischen

leerten dabei das große Weinfaß mit einem Fassungsvermögen

von über 71 000 Litern. Nach dem Zweiten Weltkriefg kam das Kloster

in den Besitz des Landes Hessen und die Staatsweingüter übernahmen

die Verwaltung der Weinberge.

Vom Schaffhauser Kriminalwein und der Trülle

Selbst in der klimatisch nicht besonders begünstigten Schweiz wurde

schon früh Wein angebaut. Im Jahre 802 verbot Bischof Remedius Sonntagsarbeit

in den Weinbergen. In Schaffhausen gab es 1145 neben neun Bier auch

zwei Weinschenken. Während Griechen und Römer den Wein mit Wasser

verdünnt tranken, genoß man nördlich der Alpen den Rebensaft

pur und die Obrigkeit achtete streng darauf, daß außer den

genehmigten Verfahren zur Aufarbeitung keine "Schmierereyen" vorkamen.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Bernkastel an der Mosel ist für seine ausgezeichneten Weinlagen bekannt

Repro: Rolf Hohmann

|

Doch die Geldgier vieler Weinbauern und Händler war stärker

als die angedrohten, teilweise sehr drakonischen Strafen. Als die Weinverfälschungen

weiter überhand nahmen, erließ die Stadt Zürich 1304 strenge

Kontrollvorschriften. Da der in nördlichen Breiten wachsene Wein jeder

"Lieblichkeit" entbehrte, war das "Nachsüßen" weit verbreitet.

Zu jener Zeit stand dafür noch kein Zucker zur Verfügung und

so mußte der recht teure Honig verwendet werden. Ohne Skrupel wurden

von den Weinfälschern vor allem aber das relativ preiswerte, aber

giftige Bleiacetat zugesetzt. Es waren Rezepturen zur Herstellung von Süßstoffkonzentraten

im Umlauf, von denen die Wirte je nach Geschmack des Kunden dem Rebensaft

vor dem Servieren einige Tropfen beimischten. So ein Konzentrat konnte

bis zu 500 Gramm Bleiverbindungen enthalten und viele Zecher trugen nach

dem Genuß derart gesüßter Weine dauerhafte gesundheitliche

Schäden davon.

Die Stadt Schaffhausen reagierte auf das Fälscherunwesen 1393 mit

einem Erlaß, in dem festgelegt war: "Daz niemand keinen win temperiren

sol, der in unser statt verkoffen als vertriben wol." Jeder Bürger

und Landmann habe darauf zu achten, daß er "weder mit gebrenten win

noch mit waideschen noch mit anderen dingen, davon den lüten siechtum,

gebrest und schadt uffersten möchti" hantieren sollte. Wer die Vorschriften

mißachtete, hatte die hohe Geldbuße von zehn Silbermark zu

entrichten und wurde an den Pranger gestellt.

Wasserpanscher führte man mit voller "Wasserbücki" unter Trommelschlag

durch die Straßen zur "Trülle," wie sie auch in Deutschland

zur Bestrafung von Gesetzesübertretern üblich ware. In diesem

vergitterten "Einmann-Karussell" drehten die Geschädigten den Übeltäter

so lange schnell im Kreise, bis diesem speiübel geworden war. Ende

des 15. Jahrhunderts verfügte der Rat der Stadt Schaffhausen: "Jedes

Gewächs soll so belassen werden, wie es an den Rebstöcken gewachsen

ist." Das erwies sich jedoch als frommer Wunsch. Da fast ausschließlich

Weißwein gekeltert wurde und der eingeführte Rotwein teuer war,

tüftelten die Fälscher immer wieder neue Methoden zum "Schönfärben"

aus.

In Schaffhausen erregte 1566 der bis dato größte Weinfälscherskandal

nicht nur die Gemüter der Schweizer. Die fünf Gebrüder Oschwald

führten gemeinsam eine Weinhandlung und waren damit so wohlhabend

geworden, daß sie als die reichsten Bürger der Stadt galten.

Schließlich kam heraus, daß ihr Reichtum nicht ehrlich erworben

wurde, denn das "unsaubere Quintett" hatte über Jahre hinweg billigen

Weißwein durch Zusatz von Vogelbeeren in "Rotwein" verwandelt. Da

dieser Schwindel so lange unentdeckt blieb, mußten die Oschwalds

ihr Fälscherhandwerk gut verstanden haben. Sie atmeten dann gesiebte

Luft und die damaligen rauhen Verhörmethoden sorgten schnell dafür,

daß sie die Namen der Beerenlieferanten und Helfershelfer preisgaben.

Der in ihrem Besitz befindliche "schöngefärbte" Wein wurde beschlagnahmt

und die Stadtknechte kippten ihn von der Rheinbrücke in den Fluß.

Das waren immerhin 535 Saum zu je 167 Liter. Doch dieses Beipiel schreckte

nicht ab. Nur wenige Jahre nach diesem großen Skandal hatte Justizia

schon wieder Beerenlieferanten aus Orten um Schaffhausen am Wickel, weil

sie "Unthrüw, beschiss und trug" begangen hatten. Scherzhaft wurde

der rund um den Rheinfall gekelterte, recht saure Rebensaft, als "Kriminalwein"

bezeichnet.

Der Überlieferung zufolge trichterte man störrischen Kriminellen

einen Liter des "Säuerlings" ein, um ihnen ein Geständnis zu

entlocken. Ganz Hartgesottene bequemten sich erst zur Wahrheit, wenn ihnen

ein zweiter "Einlauf" drohte.

Der Reutlinger Wein frißt ein Loch in den Magen

Auch in vielen deutschen, für den Weinbau ungeeigneten Regionen,

reiften die Trauben zumeist nicht aus. Die Bezeichnung "herb" für

solche Kreszenzen war damals noch nicht erfunden. Zahlreiche Redensarten,

Gedichte und Lieder beschäftigten sich mit diesem Getränk, zu

dem es damals jedoch keine Alternativen gab.

So spottete der bayerische Minister Freiherr von Kreittmayer (1705-

1790): "O glückliches Land, wo der Essig, welcher anderswo mit großer

Mühe bereitet werden muß, von selbst gedeiht." Der Volksmund

dichtete: "In den schlesischen Bergen da wächst ein Wein, der kennt

nicht Hitze und nicht Sonnenschein", oder drastischer: "Der Reutlinger

Wein frißt ein Loch in den Magen, der Tübinger zieht es wieder

zu."

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

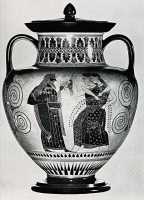

Dionysos und Mänaden. Attische Amphora aus Athen. Um 450 v. Chr. Nationalbibliothek Paris

Repro: Rolf Hohmann

|

In früheren Jahrhunderten drohten Weinfälschern auch von der

deutschen Obrigkeit harte Strafen. Sie dienten jedoch weniger dem Schutz

der Verbraucher, sondern vielmehr zur Schonung der Staatsfinanzen. Mit

dem Wachstum der Städte und der Intensivierung des Handels nahmen

die Betrügereien rasant zu. Bevor Kaiser Katl V. (1500- 1558) mit

der "Peinlichen Gerichtsordnung" die Strafen vereinheitlichte, und die

Fälschung von "gewicht, Specerey oder ander kauffmannschafft" mit

dem Tode ahndete, hatte jede Stadt andere Vorschriften erlassen. Beispielsweise

fanden die Nürnberger nichts dabei, verdorbenes Fleisch an Nachbarstädte

zu verkaufen; wenn ihnen jedoch gefälschte Gewürze angedreht

wurden, verbrannte man die Übeltäter oder begrub sie lebendig.

Im Soester Stadtrecht von 1120 war festgelegt: "Wer faulen Wein mit gutem

Wein mischt, hat sein Leben verwirkt."

Pantschern wurden Stifte durch die Ohren getrieben, man peitschte sie

auch aus oder ließ sie Schanzarbeiten verrichten. An den Folgen von

Bleizusatz im Wein starben 1706 in Stuttgart einige Bürger. Dem "Nachsüßer"

Hanns Jakob Ehrni aus Eßlingen kostete diese Missetat den Kopf.

Wie jüngste Untersuchungen eines Haars des berühmten Komponisten

bewies, starb Ludwig van Beethoven (1770- 1827) ebenfalls an einer Bleivergiftung.

Sie hatte wahrscheinlich aber andere Ursachen, als die Verfälschung

von Wein mit diesem Schwermetall.

Weinmeister mußten einen "leiblichen Eydt" schwören

Die Stadt Hanau liegt fast auf der gleichen geographischen Breite wie

der Rheingau. Wenn auch auf den durch ein mildes Kleinklima und geeignetere

Böden begünstigten Südhängen zwischen Hochheim und

Aßmannshausen die Rebstöcke besser gediehen, wuchs früher

in den Orten der Grafschaft Hanau ein recht passabler Wein. In seiner 1558

erschienenen "Kurtzen Beschreibung der Wetterau" notierte Erasmus Alberus

(um 1500- 1553): "Viel guts Weins wechst im hanauischen Lande."

Anno 1646 bemerkt Matthias Merian (1593- 1650) in seiner "Topographia

Hassia" über das "fast auf die Helffte in der Aschen liegende" Nidderstädtchen

Windecken: "Hatte vorhin auch einen feinen Weinwachs/gute Ackerfelder/auch

Gewälds/unnd dergleichen Nahrunge=Mittel/so aber jetzunter sehr ligt."

Einhundert Jahre später hatte sich der Weinbau vom Niedergang im

Dreißigjährigen Krieg längst wieder er- holt, auch wenn

der Amtsort durch weitere Feindseligkeiten, Einquartierungen und hohe Kontributionen

immer wieder in Mitleidenschaft gezogen wurde. Im "Wetterauer Geographus"

von 1747 heißt es über Windecken unter anderem: "Sonst hat es

um dasige Gegend einen ziemlichen Weinwachs." Damals bewirtschafteten etwa

zwanzig Bürger, vor allem auf dem "Wingert" am Ohlenberg, Weinparzellen

als Nebenerwerb.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Weinprobe in St. Martin - Gemälde von Richard Platz

Repro: Rolf Hohmann

|

Im ausgehenden Mittelalter muß der Weinbau für das Grafenstädtchen

von größerer wirtschaftlicher Bedeutung gewesen sein. Die jeweils

für ein Jahr gewählten Ober und Unterweinmeister wachten über

die erlassenen Gesetze der Obrigkeit und die den örtlichen Gegebenheiten

angpaßten Verordnungen des Stadtrats. Sie mußten über

Einnahmen und Ausgaben genau Buch führen und waren am Jahresende aus

eigenem Verschulden "Miese" unter dem Strich zu verzeichnen, hatten sie

den Fehlbetrag aus eigener Tasche zu bezahlen. Dieser schöne Brauch

ist leider in Vergessenheit geraten, sonst würden unsere heutigen

Politiker nicht so oft recht sorglos mit Steuergeldern umgehen. Trotz dieses

finanziellen Risikos waren die städtischen Ehrenämter begehrt,

mehrten sie doch das Ansehen der jeweiligen Bürger. Wegen der bestehenden

Regreßpflicht, wurden jedoch nur "Gutbetuchte" berufen.

Vor ihrem Amtsantritt mußten die Weinmeister vor versammeltem

Rat folgenden Eid ablegen: "Ihr sollet geloben und schwöhren, einen

leiblichen Eydt zu Gott dem Allmächtigen, daß Ihr während

dem Euch anvertrauten Weinmeister Ambt dahin eiffrichst besorget seyn wollet,

daß zu Auffnahme der Stadt Wirtschafft weniger nicht der sämbtlichen

Bürgerschafft den Stadtkeller mit gutem tranckbaren Getränck

beleget, solches jedoch auf genaueste Zeith accordiret, und darinnen der

gemeinen Stadt nutzen nach besten Kräfften geprüffet, zu dem

Ende die Weine von Zeith zu Zeith visitiren werden, damit die Euch untergebene

Bendermeister solchen rein und sauber halten, was davon abgegeben oder

vorgelegt wird zum behuff der Herrschafft sowohlen als der Stadt davon

gebührenden accisass genau aufzuzeigen, überhaupt aber Euch also

betragen wollet, wie es einen getreuen Weinmeister gebühret."

Interessantes aus den Weinmeister- Rechnungen

Die älteste im Nidderauer Stadtarchiv aufbewahrte Weinmeister-

Rechnung stammt aus dem Jahr 1475. Für des Rechnungsjahr 1724/25 wurde

der weithin bekannte Windecker Zimmermeister Johann

Georg Baron zum Oberweinmeister gewählt. Er stürzte am 15.

Mai 1725 beim Bau des Ostheimer Kirchturms tödlich ab. Auf dem Titelblatts

der Weinmeister-Rechnung von 1724/25 ist vermerkt: "Geführt von Johann

Georg Baron und nach deßen Hintritt durch Marx Trauten und Jacob

Burckharden." Die Stadt Windecken hatte für den auf ihrem Gebiet erzeugten

Wein das Vorkaufsrecht. Er wurde im Keller der Stadtschenke "Zum rothen

Löwen" am Markt gelagert. In der Weinmeister- Rechnung von 1726 heißt

es: "In dießem Jahr, da ein paar gute Weine gewachsen, haben die

Weinmeister von verschiedenen Bürgern gekauft 17 Ohm und 10 Viertel."

Ohm ist ein altes Bier-und Weinmaß, dessen Volumen in den vielen

Kleinstaaten und größeren Städten unterschiedlich festgelegt

war. Um 1850 hatte die Hanauer Ohm umgerechnet 149,23 Liter, die gebräuchlichere

Frankfurter Ohm 143, 419 Liter. Im 18. Jahrhundert zählte die Ohm

20 Viertel oder 80 große Maß. Aus der Beilage zur Bürgermeister-

Rechnung von 1726 geht hervor, daß damals 22 "Kleinwinzer" der Stadt

Windecken 17 Ohm zum Preis von 166 Gulden lieferten. Die jährliche

Aufwandsentschädigung für den Oberweinmeister betrug vier Gulden,

der Unterweinmeister erhielt zwei Gulden.

Darüberhinaus gab es zahlreiche Nebeneinkümfte in Form von

"Zehrungen," die diese Ämter auch in finanzieller Hinsicht attraktiv

machten. Die Weinmeister- Rechnungen im Stadtarchiv enthalten eine Fülle

von interessanten Eintragungen. Viel ist die Rede von Kriegswirren, wechselnden

Besatzern und geleisteten Kontributionen in Form von Wein. Wurde Windecken

von fremden Truppen heimgesucht, stürmte die Soldateska zumeist gleich

den städtischen Weinkeller, und den Inhalt der Fässer betrachteten

sie als selbstverständliche Kriegsbeute.

Von den Wirren des spanischen Erbfolgekrieges (1701- 1714) war auch

die Grafschaft Hanau betroffen. Die Rechnung des Jahres 1702 erstellten

die Weinmeister Johann Georg Traudt und Michael Schmidt. In der "Specification

des jenigen Weins so durch die Kriegsunruhen mit Gewalt aus dem Vorraths-

Keller weggenommen und heraus geschleppt worden wie folgt" trugen sie ein

"8ten September das hohe aliirte Jäger Corps, so hier gelegen, sich

zurückgezogen und durch die frantzösische Parthey verfolget worden,

als haben gedachte Frey Corps blaue Dragoner dergestalten und unter anderen

Excessen, so sie verübt, in den Wirthskeller mit Gewalt eingebrochen

und 1/2 Ohm 8 Batzen Wein, so eben dem Wirth vorgeleget worden, leer gemacht."

Damals hatte wohl so mancher "blaue Dragoner" seinen Namen in dopppeltem

Sinne zu Recht getragen.

Schützen erhielten Schießwein als Zielwasser

Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts erfolgte die Besoldung der festangestellten

städtischen Bediensteten neben dem recht dürftigen Jahresgehalt

hauptsächlich in Form von Naturalien; zumeist Bier, Wein, Weck, Käse

und bei besonderen Anlässen auch als komplette Mahlzeiten. Diese "Zehrungen"

bildeten seit dem Bestehen der Stadt Windecken in den Bürgermeister-Rechnungen

den größten Ausgaben-Posten.

In seinem Todesjahr 1437 verlieh Kaiser Siegmund der nunmehrigen Ex-

Residenz der Hanauer Grafen das Privileg, einen Jahrmarkt halten zu dürfen.

Der "Mert", wie er von älteren Windeckern heute noch genannt wird,

bot nun eine willkommene Gelegenheit, die überkommene Sitte der Zehrungen

weiter zu kultivieren. In der von Bernhard Wieker und Henne von Glyburg

"im Jahre des Herrn 1475 bis wieder Sankt Michaelstag 1476" geführten

Bürgermeister- Rechnung wird unter der Rubrik "Ußgifft czerunge"

(Ausgaben für Zehrungen) notiert: "Desgleichen 10 Schillinge und 6

Heller für 23 Maß Wein, als Schultheiß und Bürgermeister

die Wacht dieses Jahr versehen haben zu Weihnachten, Festnacht, zur Kerb

und zum Jahrmarckt, und sie im Harnisch an den Pforten gehütet haben

und in der Stadt umgingen."

Im Jahr 1501 stand dem Stadtknecht "zum Jahrmarkt ein und aus zu läuten"

ein Viertel Wein zu, für die 14 Heller in Rechnung gestellt wurden.

Obwohl es bisher in den Archivalen noch keinen konkreten Hinweis darauf

gibt, fand dieser Jahrmarkt wahrscheinlich im Herbst statt. Er diente nämlich

vor allem dazu, den Einwohnern der Amtsorte Gelegenheit zu geben, ihren

Winterbedarf einzukaufen. Erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts gab es dann

auch noch einen Pfingstmarkt. In der Anfangsphase des Dreißigjährigen

Kriegs waren die seit 1288 gehaltenen Wochenmärkte und der Jahrmarkt

noch nicht beinträchtigt. In der Rechnung von 1625/26 notierten die

Weinmeister diesen Ausgabeposten: "4 fl 8s durch etliche Bürger uf

dem Jahrmarkt, welche ufsicht gehalten, verzehrt worden."

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Der heilige Pirminius gründete 724 auf der Insel Reichenau eine Benidiktinerabtei. Die M&oml;nche bauten bereits früh Wein an. Hier ein Weinacker vor der um 900 entstandenen Georgskirche

Repro: Rolf Hohmann

|

Den Schrecken des Krieges verspürten die Windecker erstmals am

10. Dezember 1626, als das zuvor geruhsame Städtchen von einem kaiserlichen

Regiment erstürmt wurde, wobei es einige Verwundete gab. Die wehrfähigen

Männer mußten ständig im Gebrauch von Waffen unterichtet

werden. Wahrscheinlich bildete sich in der Residenzstadt der Herren von

Hanau bereits Mitte des 14. Jahrhunderts eine Gesellschaft der Armbrustschützen.

Im Jahre 1454 gab Graf Philipp der Ältere, geboren 1417 auf Burg Wonnecken,

den Schützen seiner Städte Babenhausen, Hanau und Windecken eine

verbindliche Ordnung. Danach hatten sie zu festgelegten Zeiten Übungen

zu absolvieren, die in Windecken "am Schießberge" stattfanden. Die

Stadt war verpflichtet, den Schützen an den Schießtagen "Zielwasser"

in Form eines bestimmten Quantums Wein zu spendieren, den sogenannten Schießwein.

Nach dem Aufkommen von Feuerwaffen änderte sich an der Schützenordnung

zunächst nichts. Erste Erwähnung finden "Donnerbüchsen"

in der Bürgermeister-Rechnung von 1510/11: "Item haben wir diß

jare den Armbrust und büchßen schützen vor win geben, alß

daß man jeder parthey so sie schißet ein firtel winß

gibt." Die Schützen hatten auch während der Jahrmärkte und

der Kerb Wachdienst zu versehen sowie bei außergewöhnlichen

Anlässen, wie beispielsweise Hinrichtungen, für Ordnung zu sorgen.

Mit dem Weinpfennig die Bildung gefördert

Über den Bau eines repräsentativen steinernen Rathaues mit

Staffelgiebel und einem prächtigen, wappengeschmückten Maßwerkerker,

gibt die Bürgermeister- Rechnung von 1519/20 detailliert Auskunft.

Nach Fertigstellung des Gebäudes, in dem dann auch das Landgericht

tagte, gab es einen zünftigen Richtschmaus. Welche Gaumenfreuden die

Gäste damals erwartete, ist im Abschnitt "Usgift da man den newen

bawe uf dem raidhaws ufgeschlagen hat und gehaben mit den burgern zerung

und anders" genau aufgelistet.

Aufgetragen wurden 129 Pfund wohlzubereitetes Rindfleisch, 14 Pfund

Käse, Geflügel, Fisch, Obst und andere Köstlichkeiten. Schmecken

ließen sich die Gäste auch je eine Ohm Bier und Wein. Der Bau

dieses, für damalige Zeiten imposanten, Rathauses für den Amtsort

mit seinen rund 800 Einwohnern kostete immerhin 364 Gulden. Diese Summe

konnte von der Stadt Windecken nicht allein aufgebracht werden. Sicher

hat damals "gnädigste Herrschafft" tief in die eigene Schatulle gegriffen.

Wie alle Ämter und Städte der Grafschaft mußte auch Windecken

vom Weinschank eine Abgabe an die 1607 gegründete "reformirte Hohe

Landesschule zu Hanau" leisten.

Im "Fürstlich Hessischen- Hanauischen Gnädigst erneuert und

confirmirtes Schul-Patent vom Jahre 1779" wird bestimmt: "Soll in vorbemelten

Städten und Ämtern von jeder Mass Wein, so verschencket wird,

ein Pfennig erhoben und auch die Ohm zu Neunzig Zapf Maas gerechnet, und

aller und jedes Quartal denen Deputirten, oder dem jedesmal verordneten

Erheber richtig eingeliefert werden."

In Windecken kam da schon einiges zusammen, wie aus der Weinmeister-

Rechnung von 1612/13 hervorgeht: "Zur Hanauer Schule Ausgab 52 Gulden 6

Schilling großer Wehrung von 26 Fuder 15 1/2 Viertel." Das Hanauer

Fuder hatte 900 Liter und daran kann man ermessen, welche Mengen Rebensaft

die Windecker Anfang des 17. Jahrhunderts allein in der Stadtschenke durch

die Kehlen rinnen ließen. Für den an seine Gäste ausgeschenkten

Wein erhielt der Stadtwirt den vereinbarten "Zapfferlohn," der im Jahr

1755 für die Maß einen Kreuzer betrug.

Über ein altes Privileg der Weinbauer sind wir durch Eintragungen

in den Weinmeister-Rechnungen informiert. So heißt es beispielsweise

1755: "Die Bürger haben hergebracht, daß sie ihren neuen Wein

von Herbst bis Martini verzapffen dörffen, müssen aber von dem

Wein, so sie verzapffen, die 10te Maas, also von jeder Ohm 8 Maas zahlen,

so halb Gnädigster Herrschaft, halber aber gemeine Stadt bekommt."

Hatte es eine gute Ernte gegeben, profitierten Obrigkeit und die Stadt,

in schlechten Jahren war nichts zu erben. So wie 1716: "...weilen der Wein

nicht gerathen und die wenige Trauben in den Bergen erfroren." Auch 1756

war ein schlechtes Weinjahr und die Weinmeister trugen in die Rechnung

ein: "Einnahme von den Heckenwirten nichts, derweilen es einen späten

Herbst, auch wenig und schlechten Wein gegeben."

Der "Hohenastheimer" verdrängte den Traubenwein

Anfang des 18. Jahrhunderts arteten die als Zehrungen deklarierten Mahlzeiten

der Ratsherren und Ausschußmitglieder zu wahren Gelagen aus. In Absprache

mit den Wirten wurden auch überhöhte Rechnungen ausgestellt.

Der von unabhängigen Rechnungsprüfern aufgedeckte Mißbrauch

führte schließlich dazu, daß nunmehr der Gegenwert der

bisher üblichen Zehrungen als Festbetrag in bar ausgezahlt wurde.

In der Bürgermeister-Rechnung von 1740 heißt es: "Anstatt der

bishero bey bei der Amtsbestellung gehaltenen Mahlzeit ist an Amtmann,

Stadtschreiber und 12 Rathsmitglieder gewöhnermaßen zahlt worden

12 Gulden," und an anderer Stelle: "Denen 22 Rathspersonen an statt des

sonst frey genossenen Kesels bier 12 Gulden."

Nachdem mit dem Westfälischen Frieden das drei Jahrzehnte währende

Morden und Plündern endlich aufgehört hatte, zögerten die

Windecker Weinparzellen- Besitzer nicht lange, um die zum Teil verwilderten

Rebstöcke im Wingert wieder zu rekultivieren und neue anzupflanzen.

Der Handel kam zwar nur zögerlich wieder in Gang, doch bereits 1651

erhielt der Stadtknecht "vom Jahrmarckt ein und außzuleuthen" 7 Schillinge

und 2 Pfennige für eine Maß Wein und einen Weck. Die gleiche

Zehrung stand "zwey Persohnen so bey dem Jahrmarckt die Wag zu versehen"

zu und "Item den Marckt Meistern a 3 maß Wein zahlet, alß sie

das Standt geld ufgehoben," also von den Kaufleuten eintrieben.

Bis etwa zur Mitte des 18. Jahrhunderts war der aus Trauben gekelterte

Wein das bevorzugte Getränk der breiten Bevölkerung. So wurden

1744 allein aus dem Stadtkeller rund 36 Ohm an die Wirte der beiden Stadtschenken

"Zum roten Löwen" und "Zum Mohren" am Ostheimer Tor (existierte nur

einige Jahrzehnte) zum "Verzapffen" ausgegeben. Die Wirte bezogen jedoch

auf eigene Rechnung erhebliche Mengen Wein von auswärts; auch aus

dem Rheingau.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Der Apfelweinkultur wird auch unter Frankfurter Informatikern ausgiebigst gehuldigt.

|

Der "neumodische" Apfelwein konnte sich in unserer Gegend zunächst

nicht durchsetzen, obwohl er erheblich billiger war. Auch im guten Obstjahr

1743 rannen nur rund 200 Liter "Hohenastheimer" durch die Kehlen der Windecker.

Dieses alkoholische Getränk fand schließlich immer mehr Freunde

und die Landwirte reagierten schnell auf den sich immer stärker abzeichnenden

Trend. Sie bauten auf größeren Flächen Apfelbäume

an, die weniger Pflege benötigten als Rebstöcke, gegen Witterungseinflüße

unempfindlicher waren und zudem einen besseren Ertrag abwarfen.

Das Aus für den Weinbau auf dem Wingert kam dann ziemlich schnell,

wie aus der Bürgermeister- Rechnung von 1775 hervorgeht. Dort wird

unter der Rubrik "Vom Weinschank aus der Weinmeisterey" notiert: "Fällt

weg weil kein Weinbau mehr ist und cehsirt diese Rubrik in Zukunft." Die

letzten bekannten Weinmeister der Stadt Windecken waren Johann Conrad Hochstadt

und Friedrich Muth, die 1763 auch die letzte Rechnung erstellten. Zum Abschluß

dieses Kapitels noch ein Kuriosum aus heutiger Sicht: Jahrhunderte hindurch

erhielten die Schulkinder des Grafenstädtchens zur Fassenacht neben

dem obligatorischen Weck auch ein nicht näher angegebenes Quantum

Wein gereicht.

Weinpanscher gab es zu allen Zeiten

Das Weinpanschen aus purer Gewinnsucht ist so alt, wie der Anbau der

Reben. Schon der Prophet Jesaja klagt: "Dein Silber ist Schlacke geworden

und dein Wein mit Wasser verfälscht." Während Griechen und Römer

den ohnehin milden südländischen Wein mit Honig süßten

und mit Wasser verdünnt tranken, ließen ihn die Bewohner jenseits

der Alpen pur durch die Kehlen rinnen.

Um die hier angebotenen "herben" Kreszenzen geschmacklich zu verbessern,

entwickelten die "Schmierer" ebensoviel Methoden, wie es Rebsorten gab.

Dabei verwendeten die Weinverfälscher oft genug auch Stoffe, die gesundheitliche

Schäden verursachten, nicht selten auch zum Tod von fröhlichen

Zechern führten. Immer wieder erließ die jeweilige Obrigkeit

neue Gesetze, um diesem Unwesen ein Ende zu bereiten. Doch alle angedrohten,

auch noch so drakonische Strafen, blieben bis in unsere Tage letztlich

wirkungslos. Allen Freunden des Rebensaftes ist wohl noch der "Glykol-Skandal"

Mitte der 80er Jahre in schlechter Erinnerung. Österreichische Winzer

hatten Weine mit dem giftigen Frostschutzmittel Diäthylenglykol

gepanscht, um sie zu versüßen und zu veredeln. Auch deutsche

Panscher wurden entlarvt.

In seinem Werk "Hanau Stadt und Land" zitiert Ernst.J. Zimmermann ein

am 12. November 1750 nach einem Prozeß gegen Weinfälscher ergangenes

Urteil: "Nachdem die auf Serenissimi unseres gnädigten Fürsten

und Herrn Hochfürstliche Durchlaucht höchst venèrirlichen

Befehl eine Zeit hero vorgesenene rechtliche Untersuchung derer von verschiedenen

gewinnsüchtigen Juden verübten betrügerischen und verderblichen,

mithin höchst strafbaren Weinverfälschungen nunmehr vollendet

worden, so hat man anheute sämtlichen Inquisiten das ihnen gerechtest

ausgesprochen Urteil vor dem auf dem Altstädter Marktplatz hierselbsten

öffentlich versamlet und gehegten peinlichen Gerichts nicht nur publiciret,

sondern auch die solcher betriebenen schändlichen unerlaubten Betrügerei

und gottlose Kunst halber einem jeden zu seiner eigenen Besserung, nicht

weniger als anderen zur Abscheu und Exempel, folglich zur Sicherstellung

des Publici im Handel und Wandel wohlverdiente ansehnliche Geldstrafen,

wie auch respective ewige Landesverweisung, Weinverschüttung und Confiscation

zum Teil wirklich vollzogen."

Es muß sich damals um einen regelrechten Weinfälscherring

gehandelt haben, denn dreizehn Angeklagte erhielten eine Geldstraße

von zuammen 33 050 Gulden. Allein Joseph Nathan mußte 10 000 Gulden

zahlen und Ancel Marx 7000 Gulden. Beide wurden zudem "auf

ewig relegiert." Löb Binge zahlte zwar nur 800 Gulden, ihm wurde jedoch

der Schutz aufgekündigt. Am billigsten kamen Marx Löw Erben mit

150 Gulden davon. Um eine Vergleichszahl zu haben: Die Gesamteinnahmen

der Stadt Windecken betrugen im Jahr 1751 rund 3000 Gulden und die Ausgaben

2900 Gulden. Die verhängten hohen Geldstrafen verdeutlichen aber auch,

welchen ungeheuren Reichtum anzuhäufen unehrenhafte Händler damals

in der Lage waren.

Weinverfälscher endeten ohne Gnade am Galgen

Zu jener Zeit muß das Verfälschen von Wein durch teilweise

höchst gesundheitsgefährdende Stoffe, das "Schönen" und

Panschen eine so große Unruhe bei den "Untertanen" hervorgerufen

haben, daß sich Landgraf Wilhelm von Hessen auf Drängen seiner

Minister veranlaßt sah, den Übeltätern harte Strafen anzudrohen.

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

"Edle Weine, klug genossen, haben niemand je verdrossen" - Faß im Keller des Weingutes Schweickhardt & Sohn

Repro: Rolf Hohmann

|

Am 5. Januar 1751 erließ er die "Gnädigste Verordnung die

Bestraffung derer Weinverfälscher betreffend" mit folgendem Wortlaut:

"Von Gottes Gnaden, Wir Wilhem, Landgraf zu Hessen, Graff zu Catzenelnbogen,

Dietz, Ziegenhayn, Nidda, Schaumburg und Hanau rügen jedermänniglich

in Unserer Graffschafft Hanau hier mit zu wissen und ist allenthalben bereits

mehr als viel, bekandt; Was maßen das in den ältesten Reichs-Gesetzen

Anno 1497. und hernach höchst verpönte Wein-und Gifft- mischen

seit einiger Zeit in mancherley Weise und Gestalt hin und wieder von neuem

überhand genommen und von gewinnsüchtigen und ehr- vergessenen

Leuten vielen Menschen durch gemachte Weine an Leben und Gesundheit ein

unersetzlicher Schade zugefügt, und grosse Betrügereyen damit

getrieben worden. Nachdem Wir nun sothane Unwesen vorzeubeugen und dadurch

Unseren getreuen Unterthanen bevorstehende Gefahr so viel thunlich abzuwenden

eine Nothdurfft ermessen; So setzen, ordnen und wollen Wir hiermit, daß

diejenige, welche die Weine mit Mineralien, Silberglett und dergleichen

zu vergiften und schädlich und ungesund zu machen sich unterfangen,

ohne einige Gnade mit dem Strang vom Leben zum Tod gebracht, diejenige

aber, so die Verfälschung mit Vegetalien, Rosinen und Zucker verüben,

ausgepeitschet und auff ewig des Landes verwiesen, auch die Helffers- Helffer,

welche Handreichung darzu thun, oder nur Wissenschaft davon haben, und

solches der Obrigkeit nicht anzeigen, vor ewig mit dem Zuchthauß

oder anderem Gefängnüß gestrafft. Und damit man dergleichen

schädliche Betrügerey desto leichter in Erfahrung bringen könne,

nicht nur bey denen mit Mineralien verfälschten Weinen erfundene Probe

zu jedermanns Wissenschaft und Gebrauch dieser Unserer Verordnung angefügt,

sondern auch hinführo in Unseren Landen bey Ablassung und Pflegung

derer Weine keine andere als zünfftige Bendermeister gebraucht, diese

aber nebst ihren Gesellen durch einen besonderen Eyd dahin verpflichtet

werden sollen, darauf mit Acht zu haben, daß mit denen Weinen durchaus

keine Schmiererey vorgenommen, sondern selbige so pur und reine wie sie

gewachsen, gelassen werden mögen. Wornach sich also ein jeder zu achten

und vor Schaden und Beschimpffungen zu hüten hat; Und damit sich niemand

mit der Unwissenheit zu entschuldigen haben möge: So soll diß

Gesetz und Verordnung durch öffentlichen Glockenschlag zu jedermanns

Nachricht verkündigt, auch jährlich von der Cantzel abgelesen

und an den gewöhnlichen Orten affigieret, auch von Unserer Regierung,

Ober und Nieder-Beambten männiglich darüber gehalten, und auff

deren Contravention genaue Obacht genommen, auch demjenigen, welcher einen

Contravenienten ausmachen und anzeigen wird, mit Verschweigung seines Nahmens

ein besonderes Recompens gegeben werden. Uhrkundlich Unserer eigenhändigen

Unterschrifft und beygedruckten Fürstlichen Secret-Insiegels. So geschehen,

Cassel, 5. Jan. 1751."

Der Würtembergische Liquor probatorius entlarvte Fälscher

Mit der Verordnung wurde auch die "erfundene Probe" veröffentlicht,

deren Gebrauchsanleitung folgenden Wortlaut hat: "Der zur Entdeckung derer

mit Mineralien verfälschten Weine dienende Würtenbergische Liquor

probatorius wird praepariret und gebrauchet, wie folget: Man nimmt von

Auri- Pigment, je hellscheinend und gläntzender je besser solcher

ist, ein Loth, sodann ungelöschten und und zerfallenen Kalck, je frischer

je besser, zwey Loth, pulverisiert solches jedes besonders, thut beydes

in ein Glaß, giesset darüber frisches Brunnen- Wasser zwantzig

Loth, verbindet das Glaß und lässet alles zusamen zweymal 24

Stunden in einer Digestion oder in gelinder Wärme stehen, schüttelt

aber während der Zeit alles öffters unter einander, hernach lässet

man die Liquorem durch ein Fließ- Papier lauffen, so wird derselbe

hell und klar wie Brunen- Wasser."

Das Lot(h) war seit alters her in deutschen Landen die gebräuchlichste

kleine Handels- Gewichtseinheit, die besonders im Münzwesen von Bedeutung

war. Jedes der vielen "Ländle"hatte seine eigenes Lot und damals wäre

ein moderner Computer sicher von großem Nutzen gewesen. Umgerechnet

galt in Bayern bereits seit 811 das Lot zu 17,5 Gramm, in Frankfurt 1858

zu 15,625 Gramm, in Preußen vor 1806 zu 14,606 Gramm, im Großherzogtum

Hessen-Darmstadt vor 1818 zu 16,667 Gramm und danach zu 14,616 Gramm.

Weiter zur Anwendung des "Liquor probatorius", der nun "klar wie Brunen-

Wasser" zum Aufspüren von Weinpanschern einsatzbereit ist: "Von diesem

Liquore lässt man in ein spitz Glaß voll Wein, welcher probiret

werden soll, 8. biß 10. Tropffen fallen, rühret solches

mit einem Höltzlein oder Feder spuhl wohl untereinander, und hat darbey

auf die Veränderung der Farbe des Weins wohl Achtung zu geben: Gestalten,

wann hierauff die Farbe in das Eyer- gelbe fället, und der Wein nach

und nach wiederum helle wird, solches ein gewisses Merckmahl ist, daß

derselbe mit Metallischer und Saturnischer Materie nicht adulteriret, sondern

hiervon rein und pur seye. Daferner aber der Wein auff solches Eintröffeln

und Umrühren rothbraun oder schwärtzlich wird; So ist es ein

untrügliches Zeichen, daß derselbe mit ein oder anderer von

vorgedachten Materialien verfälschet seye. Dieser Liquor gibt einen

überaus schwefelichten und stinckenden Geruch sowohlen in der Praeparaition

als bey dem würcklichen Gebrauch und Application von sich, welcher

der Brust, dem Kopff und denen Lebens-Geistern, wann davon zu viel eingezogen

wird, sehr schädlich ist; Dahero ist dabey alle Behutsamkeit zu gebrauchen

und sonderlich dahin zu sehen, daß man nicht in kleinen und beschlossenen

Zimmern damit viel umgehe, sondern allzeit ein oder mehrere Fenster dabey

eröffne und die Lufft durchstreichen lasse; Es ist auch dieser volatilische

Liquor als ein sonderbares Gifft nicht allein an einem verschlossenen Ort

sorgfältig zu verwahren, sondern auch in einem mit Blasen wohl verbundenen

guten Glaß vor der äußerlichen Luft zu beschützen,

damit er desto länger bey seiner Krafft bleiben, mithin die erforderliche

Würckung verrichten möge; Inmassen derselbe zu Entdeckung derer

Mineralitt verschiedene Wochen und Monathe lang zwaren gut bleiben kan,

gleichwohlen aber doch nicht zu widersprechen ist, daß je frischer

der Liquor, je augenscheinlicher und leichter auch damit die litharyrisirtre

oder ex familia Saturni, das ist aus Bley gehenden Stücken inficirte

Weine auff das richtigste und sicherste verrathen und entdecket werden

können."

Wo bekommt man "frisch Brunen- Wasser" her ?

Sicher könnte auch 250 Jahre später Freunden eines naturreinen

Rebensaftes zugemutet werden, in einem mit Blasen wohlverbundenen guten

Glaß", den vielleicht unter Mitwirkung der Frau Gemahlin im Badezimmer

angesetzten "Würtenbergischen Liquor" und ein "Höltzlein" mitzuführen,

um die Qualität des vom Kellner servierten Weins auf verbotene Zutaten

zu testen. Auch würde wohl ein freundlicher Weinhausbesitzer auf höfliches

Ersuchen des Gastes bereit sein "ein oder mehrere Fenster" zu öffnen,

um den bei "würcklichem Gebrauch" des Liquors entstehenden "schwefeligen

und stinkenden Geruch" abziehen zu lassen - doch wo bekommt man heute

in unseren Breiten die zur Herstellung der Mixtur benötigten "zwantzig

Loth frisch Brunen-Wasser" her ?

- Anhang -

Zitate rund um den Rebensaft

In der Antike spielte der Wein nicht nur als Nahrungs-und Genußmittel

für breite Bevölkerungsschichten eine große Rolle, sondern

er wurde auch als Heilmittel verwendet und diente kultischen Zwecken. Nach

dem Thema Nummer eins, die Liebe, nimmt der Wein im Zitatenschatz

der Völker unangefochten Platz zwei ein. Schon Homer erkannte:

"Denn der Wein erneuert die Kraft ermüdeter Männer."

Der um 600 v.Chr. auf Lesbos lebende lyrische Dichter Akaios prägte

die vielzitierten Worte: "Im Wein liegt Wahrheit" (lat.: In vino veritas)

und wer kennt nicht den Martin Luther zugeschriebenen Spruch: "Wer nicht

liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang." Der

Reformator behauptete auch: "Bier ist Menschenwerk, Wein aber ist von Gott."

Ähnlich der Dichter Victor Hugo (1802-1885): "Gott schuf nur das Wasser,

aber der Mensch schuf den Wein."

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Kunstschmiedeeisernes Aushängeschild der Weinkellerei Schweickhardt & Sohn

Repro: Rolf Hohmann

|

Der chinesische Philosoph und Religionslehrer Konfuzius (551- 478 v.

Chr.) stellte fest: "Am Rausch ist nicht der Wein schuld, sondern der Trinker."

Auch Hippokrates (um 460- 377 v.Chr.), der berühmteste Arzt des Altertums,

mahnte: "Der Wein ist ein Ding, in wunderbarrer Weise für den Menschen

geeignet, vorausgesetzt, daß er bei guter und schlechter Gesundheit

sinnvoll und in rechtem Maße verwandt wird." Der griechische Schriftsteller

Plutarch (etwa 40- 120. n.Chr.) meinte: "Der Wein ist unter den Getränken

das Nützlichste, unter den Arzneien das Schmackhafteste und unter

den Lebensmitteln das Angenehmste" und von seinem römischen Kollegen

Plinius (23-79 n.Ch.) ist folgendes Zitat überliefert: "Der Nutzen

des Weins kann der Kraft der Götter gleichgesetzt werden."

Der Volksmund reimt: "Wird einer früh vom Tod betroffen, heißt's

gleich, der hat sich tot gesoffen. Ist's einer von den guten Alten, dann

heißt's gleich: Den hat der Wein erhalten." Der berühmte Chemiker

Louis Pasteur (1822-1895) behauptete: "Der Wein kann mit Recht als das

gesündeste und hygienischste Getränk bezeichnet werden." Tatsächlich

haben neueste Forschungen ergeben, daß in Maßen regelmäßig

genossener Rotwein vorbeugend gegen Herzinfarkt wirkt.

Dichter und Denker schätzten einen guten Tropfen

Bekanntermaßen war unser Dichterfürst Johann Wolfgang von

Goethe (1749- 1832) ein großen Freund besonders des Frankenweins

und er prägte neben vielen anderen diese Weisheit: "Der Wein erfreut

des Menschen Herz, und die Freudigkeit ist die Mutter aller Tugenden."

Doch er war auch dem "schwachen Geschlecht" sehr zugetan und verband beide

Leidenschaften mit dieser Erkenntnis: "Ein Mädchen und ein Gläschen

Wein kurieren alle Not" und recht drastisch: "Ohne Wein und ohne Weiber,

hol' der Teufel uns're Leiber!" In Auerbachs Keller läßt er

Faust ausrufen: "Es lebe die Freiheit! Es lebe der Wein!" und aus seinem

Westöstlichen Divan stammt diese Weisheit: "Für Sorgen sorgt

das liebe Leben. Und Sorgenbrecher sind die Reben." Und noch ein kleines

Gedicht vom Geheimrat: "Ein Mädchen und ein Gläschen Wein, sind

die Retter in der Not, denn wer nicht trinkt und wer nicht küßt,

der ist so gut wie tot."

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang. Selbstbildnis von Rembrandt mit Saskia (um 1634)

|

Auch Wilhelm Busch (1832 - 1908) schätzte einen guten Tropfen

und seiner Erkennnis "Rotwein ist für alte Knaben eine von den

besten Gaben" kann der Autor dieses Beitrag aus vollem Herzen beipflichten.

Vom Schöpfer des "Max und Moritz" stammt auch folgender Spruch: "Wer

als Wein und Weiberhasser jedermann im Wege steht, der esse Brot und trinke

Wasser bis er daran zugrunde geht." Schaut man sich die einschlägigen

Zitatensammlungen genauer an so ist offensichtlich, daß sich viele

Dichter und Schriftsteller vom Rebensaft inspirieren ließen: "Der

Wein ist die edelste Verköperung des Naturgeistes" (Friedrich Hebbel),

"Ich gebe zu, ein Kuß ist süß. Doch süßer ist

der Wein" (Ludwig Hölty, Lyriker), "Der Wein macht das Gehirn sinnig,

schnell und erfinderisch, voll von lebenden, feurigen und ergötzlichen

Bildern" (Shakespeare), "Weißt Du, manchmal habe ich so das Gefühl,

eine Pulle Wein sei mehr Wert, als die ganze Dichterei" (Gottfried Keller),

"Was ist des Lebens höchste Lust? Die Liebe und der Wein" (Joachim

Perinet), "Der Wein wirkt stärkend auf den Geisteszustand, den er

vorfindet; Er macht die Dummen dümmer, die Klugen klüger" (Jean

Paul), "Wein ist Poesie in Flaschen" (Robert Louis Stevenson), "Wundervoll

ist Bacchus' Gabe, Balsam fürs zerrißne Herz" (Friedrich von

Schiller), schließlich noch "Schade, daß man Wein nicht

streicheln kann" (Kurt Tucholsky).

Doch auch große Politiker bekannten ihre Vorliebe für den

Rebensaft. Theodor Heuß schrieb in seiner Dissertation: "Wein ist

der befeuernde Geist aller Feste und der König aller Getränke"

und von dem Schwaben stammt auch dieser Trinkspruch: "Wein saufen ist Sünde,

Wein trinken ist beten. Lasset uns beten." Zum Schluß dieses Zitatenstreifzugs

soll noch die rheinische Frohnatur Konrad Adenauer zu Wort kommen: "Ein

guter Wein ist geeignet, den Verstand zu wecken."

Der Wein im Alten und Neuen Testament

Nach dem Alten Testament war Palästina für seine Reben berühmt.

Die Bibel beschäftigt sich in über 500 Textstellen mit dem Wein

und dessen Anbau. Die erste Erwähnung findet er in der Genesis: "Noah

aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Und da er von

dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt" (1. Mose 9.20-

21). Moses erließ zahlreiche Gesetze für den Weinbau. So hatte

ein Winzer das Recht, den Kriegsdienst zu verweigern. "Der Wein erfreue

des Menschen Herz", heißt es im Psalm 104,15, aber Jesaja (5,11)

mahnt: "Weh denen, die des Morgens früh auf sind, dem Saufen nachzugehen,

und sitzen bis in die Nacht, dass sie der Wein erhitzt."

Dieser alttestamentarische Prophet hat sich viel mit dem Anbau und der

Verarbeitung der Reben befaßt. So berichtetet er: "Mein Freund hat

einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn und entsteinte

ihn und pflanzte darin edle Reben (5,1-2). Im "Hohelied" des Salomo heißt

es: "Er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes, denn deine Liebe ist

lieblicher als Wein." Von Jesus Sirach (geb. um 200 v.Chr.) sind viele

"Weinsprüche" überliefert. Hier nur einige Beispiele: "Was ist

das Leben, da kein Wein ist?" (31,33), "Zum Wasser des Lebens wird der

Wein dem Menschen, wenn er ihn mit rechtem Maße trinkt" (31,27),

"Der Wein ist geschaffen, daß er die Menschen soll fröhlich

machen" (31,34) und "Dem Toren stellt der Wein manche Falle"(31,30).

|

| Grossansicht laden | © GVW 2000 |

|

Das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci (1452-1519). Wandmalerei in der Dominikanerkirche Maria delle Grazie Mailand vor der Restaurierung

|

Da die auf den Wein bezogenen Zitate aus dem Neuen Testament zum großen

Teil in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen sind, wird hier

auf eine auszugsweise Wiedergabe verzichtet. Wegen der Bedeutung für

die Christenheit soll aber ein Passus aus dem 26. Kapitel des Matthäus-

Evangeliums zitiert werden, wie er in einer 1764 im Hanauer Waisenhaus

gedruckten Bibel steht: " Da sie aber assen, nahm Jesus das brodt, danckete

und brachs, und gabs den jüngern, und sprach: Nehmet, esset; Das ist

mein Leib. Und er nahm den kelch, und danckete, gab ihnen den, und sprach:

Trinket alle daraus; Das ist mein blut des neuen testaments, welches vergossen

wird für viele, zur vergebung der sünden. Ich sage euch: Ich

werde von nun an nicht mehr von diesem gewächs des weinstocks trincken,

bis an den tag, da ichs neu trincken werde mit euch in meines vaters reich."

Leonardi da Vinci hat "Das letzte Abendmahl" in unerreichter Form als Wandgemälde

verewigt. Abschließend noch eine Weisheit des Kirchenlehrers Augustins

(354- 430 . n. Chr.): "Der Mensch braucht den Wein. Er stärkt den

schwachen Magen, erfrischt die ermatteten Kräfte, heilt die Wunden

an Leib und Seele, verscheucht Trübsal und Traurigkeit, verjagt die

Müdigkeit der Seele, bringt Freude und entfacht unter Freunden die

Lust am Gespräch." |