Von Ostheim kommend, fließt langsam und behäbig mitten durch

Windecken die "Katzebach", ein kleines, unscheinbares Bächlein mit

kaum zwanzig Zentimeter Wasserhöhe auf zwei Meter Breite, das, ehe

es die Windecker Stadtgrenze erreicht, den Namen "Mühlgraben" führt.

Es gibt viele Deutungen für den Namen "Katzebach", die aber zum Teil

recht abteuerlich oder ziemlich an den Haaren herbeigezogen sind. Deshalb

soll auf diese Erklärungsversuche nicht näher eingegangen werden.

Wessen Ohr aber an der Bezeichnung "Katzebach" Anstoß nimmt, der

sollte eher "Katzenbach" sagen als "Katzbach", weil das Windecker Wässerchen

noch nie so hieß.

|

| Grossansicht

laden |

© GVW 2000 |

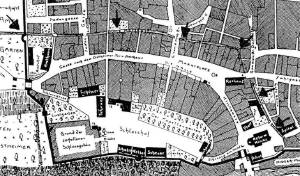

Der von Ernst.J. Zimmermann nach Archivunterlagen

gezeichnete Plan der Stadt Windecken vom Jahre 1727 zeigte den genauen

Verlauf der "Katzebach" durch das Städtchen. Nach Unterqueren der

Stadtmauer etwa in der Mitte zwischen Juden- und Ostheimer Tor floß

er nach Westen und bog dann in der Höhe des Rathauses fast rechtwinklig

nach Norden ab. Direkt am Hospital vorbei fließend mündete "die

Bach" schließlich unmittelbar hinter der Mühle am Heldenberger

Tor in die Nidder.

Siehe auch: Plan

der Stadt Windecken

Repro: Rolf Hohmann |

Ich selbst führe den Namen zurück auf das langsame, katzenartige

Schleichen seines Wassers und nenne sie nach Windecker Art "die Katzebach."

Aber warum "die" Bach ? In der Schriftsprache heißt es doch "der"

Bach ! Vor Luther sagte man in ganz Mitteldeutschland "die" Bach. Erst

mit der Bibelübersetzung bürgerte sich bei dem Worte Bach das

männliche Geschlechtswort ein. In der hiesigen Gegend aber hielt man

am weiblichen Geschlechtswort fest und sagte nach wie vor "die Bach" und

"die Katzebach" und für den Nidderarm der sich am Wehr in der Nähe

der Niddermühle abzweigt, "die alte Bach" ! Der Name "Wehrbach", den

Zimmermann in "Hanau Stadt und Land" angibt, ist mir völlig fremd.

In meinen Kinderjahren waren die Ufer der "Katzebach" innerhalb der

Stadt durch etwa zwei Meter hohe Mauerwände eingefaßt. Wo die

"Katzebach" die Straßen kreuzte, führte eine Brücke über

sie: so an der Ostheimer Straße bei der Hochmühle, in der Judengasse,

in der Straße nach meinem Elternaus, dem Pflücksburger Hof,

in der Hauptstraße am Rathaus, in der Spitalgasse und in dem an sie

anschließenden Teil der Neugasse.

Des Weiteren erinnere ich mich noch zweier öffentlicher Stege für

Fußgänger: der eine bildete die Fortsetzung des Ganges vom Marktplatz

zwischen den Häusern des Kammachers Pfeiffer und des Küfermeisters

Petert Westphal (in dessen Hausflur ich noch deutlich die Schnitzbank stehen

sehe). Der andere breitere Steg, stellte die Verbindung her zwischen der

"Guten Gasse" und "Kirchpfad" einerseits und dem Platz vor der Kirche,

andererseits. Außerem sind mir zwei Privatstege in der Erinnerung:

der eine im Anschluß an den Hof des Kirchenherrn Georg Dahl, der

andere an den seines Nachbars Heil und vor diesem Jokob Lind. Wo die "Katzebach"

Hofreiten durschschnitt, hatten sich die Eigentümer auf eigene Kosten

in Hofesbreite feste Holzbrücken von Zimmerleuten erstellen lassen.

So zum Beispiel der Metzgermeister Daniel Reul, der Vater meines Altersgenossen

Peter Reul.

Das "Wässerchen" trieb zwei Mühlen

Ein Rätsel ist mir, woher dieses kleine Wässerchen die Kraft

nahm, kurz hintereinander zwei Mühlen zu treiben, die "Hochmühle",

früher die "Mühle zum hohen Rad" genannt, und die im Hofe des

"Amtshauses" am linken Rand der "Katzebach" stehende Mühle. Meines

Erachtens findet das seine Erklärung nur darin, daß bei der

"Hochmühle" das Wasser von oben her das Mühlrad in Bewegung setzte

- also oberschlächtig-, bei der anderen dagegen von unten - also unterschlächtig

wirkte und der dadurch erzielte Höhenunterschied die Strömung

verstärkte. Heute sind diese beiden Mühlen eingegangen, die Hochmühle

um 1886 nach dem Tode ihres Besitzers Heinrich Achatius Menger, und die

Mühle im Hofe des Amtshauses im Dreißigjährigen Kriegs,

also vor mehr als dreihundert Jahren.

Die letztgenannte Mühle war wahrscheinlich dem Grafen von Hanau

gleichzeitig mit dem Bau der Stadtmauer errichtet worden mit dem Zweck,

in Fehdezeiten, wo die Stadttore geschlossen werden mußten, Burg

und Stadt mit Mehl zu versorgen, was die beiden anderen Mühlen, die

"Hochmühle" und die "Niddermühle" nicht konnten, da sie außerhalb

der Stadtmauer lagen. Nachdem aber die Burg und die Stadt im Dreißigjährigen

Kriege 1635 und 1646 zum größten Teil zerstört worden waren,

hatte die Mühle des Amtshauses weder für die gräfliche Herrschaft

noch für die Windecker Bürgerschaft irgendwelche Bedeutung. Sie

wurde deshalb nicht wieder aufgebaut. Am längsten hielt sich die gleichaltrige

Niddermühle. Sie stellte, soweit mir bekannt, erst vor wenigen Jahren

den Betrieb ein.

Daß aber die für gewöhnlich so harmlos sich hinschleichende

"Katzebach" zu einem reißenden Strome ausarten kann, hat sie im Sommer

1883 bewiesen. Es war am Nachmittag des 30. Mai, an einem Mittwoch, als

ein außergewöhnlich schweres Gewitter von Westen her über

Windecken hinweg zog. Es blitzte und donnerte gewaltig, regnete aber nicht

übermäßig. Desto schlimmer aber tobte es sich über

Ostheim und Marköbel aus. In Marköbel schlug der Blitz in die

Spitze des 1868 erbauten Kirchturms ein und zündete. Das Feuer verzehrte

nicht nur das Dach des Turmes, sondern auch das ganze Holzwerk in seinem

Inneren bis auf die unterste Etage und ließ nur verkohlte Reste zurück.

Der Glockenstuhl brach zusammen, die Glocken fielen herab, die kleinste

schmolz.

In den Gemarkungen der beiden Orte Ostheim und Marköbel ging ein

wolkenbruchartiger Regen nieder, der in kürzester Zeit die weiten

Ackerfluren in große Seen verwandelte. Die aus der Ostheimer Gemarkung

kommende "Katzebach" schwoll schnell an, stieg aus ihren Ufern und wälzte

ihre Wassermassen Windecken zu, wo man von der herannahenden Katastrophe

nichts ahnte, die beide Nachborte heimgesucht hatte Die über die "Katzebach"

führenden Brücken hemmten die Strömung. Die wildgewordenen

Wasserwogen wälzten sich in die Straßen und in die Häuser,

sodaß die im Parterre Wohnenden in die oberen Stockwerke flüchten

mußten.

Zum Glück war das schauerlich schöne Schauspiel der ungezähmten

"Katzebach" nur von kurzer Dauer. Nach etwa zwei Stunden fiel das Wasser

und der Bach floß wieder ruhig dahin, als wenn nichts geschehen wäre.

Desto größer war jetzt die Aufregung bei den von Überflutung

Heimgesuchten, als sie sahen was das Wasser ihnen in der kurzen Zeit für

Schaden gebracht hatte. Für sie ging jetzt die Arbeit an, das zurückgebliebene

Lehmwasser aus Stuben, Küchen und Kellern wieder zu entfernen und

alles zu reinigen. Im Hause des unmittelbar an der "Katzebach" gelegenen

Hauses des Präsenzers Hochstadt sah ich den angerichteten Schaden.

Nahezu einen halben Meter hoch stand das Wasser in sämtlichen Parterreräumen.

Eimer-und zuberweise wurde das Lehmwasser aus den Zimmern getragen. Alle

vorhandenen Möbel und anderen Gegenständie waren völlig

verdreckt, die Tapeten aufgeweicht und sie mußten ersetzt werden.

In einem anderen Haus mußte sogar der Fußboden neu gedielt

werden. Zu den Aufregungen, dem Ärger und Verdruß auch noch

die unvorgesehenen Geldausgaben. In unserem Hause war nichts Sonderliches

geschehen. Das Wasser hatte gerade die oberste Stufe der Haustreppe erreicht.

Das unfreiwillige Schlammbad des Gendarmen

Heute bietet sich an der "Katzebach" ein ganz anderes Bild. Sie ist

kanalisiert. In ihrem ehemaligen Bette liegen hohe Zementrohre, die das

Wasser unsichtbar der Nidder zuführen. Eine schöne, breite gepflasterte

Straße geht über sie weg. Ob aber die Weite der Zementrohre

das Wasser bei einem neuen katastrophalen Wolkenbruch alle fassen kann,

wird die Zukunft lehren.

Ein anderes Bild von der "Katzebach" ist mir in Erinnerung geblieben.

Der Gendarm führte einen Betrunkenen, aber sonst gutmütigen,

harmlosen Einwohner zu dessen Ernüchterung nach dem "Judenturm" und

schlug, um Aufsehen zu vermeiden, den näheren und wenig belebten Weg

der "Katzebach" entlang ein. Die lieben Nachbarn ließen sich aber

das Schauspiel nicht entgehen. Das ärgerte den Betrunkenen, er weigerte

sich weiterzugehen und wurde schließlich ausfallend. Es gab ein Ringen

zwischen ihm und dem Gendarmen und potzpardauz lag er zusammen mit seinem

Häftling in der "Katzebach" zum Gaudi der zuschauenden Menge.

Da rief der Gendarm laut: "Meine Herren! Herr X und Herr Y! Im Namen

des Gesetzes fordere ich sie auf, mir beizustehen. Selbstverständlich

kamen nun die Männer dieser Aufforderung nach und führten den

nassen Häftling und den ebenso durchfeuchteten wie völlig verschmutzten

Gendarmen zur nächsten Treppe in der Einfassungsmauer des Baches.

Der Weitermarsch nach dem "Judenturm" verlief ohne Zwischenfall und lachend

gingen die Zuschauer wieder an ihre Arbeit. Ich war damals zehn Jahre

alt und auf mich hinterließ der Wortlaut der Aufforderung des Gendarmen

an die Zaungäste dieses Vorfalls einen tiefen Eindruck."

Soweit die Erinnerungen von Heinrich Karl Bach über die früher

offen durch Windecken fließende "Katzebach." Die Verrohrung innerhalb

der früheren Stadtmauer erfolgte erst Anfang des 20. Jahrhunderts.

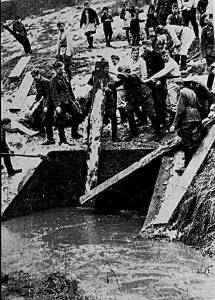

Infolge der sehr schnell einsetzenden Schneeschmelze trat der Bach im Frühjahr

1940 über die Ufer und die Wassermassen wälzten sich hinter dem

Eisenbahnviadukt über die Ostheimer Straße in Richtung Windecker

Ortskern. Damals war im Nidderstädtchen eine Artillerieeinheit einquartiert

und die Soldaten versuchten verzweifelt, durch Absperrmaßnahmen die

reißenden Fluten des sonst so harmlosen Baches in eine bestimmte

Richtung zu lenken. Die beiden Fotos von der Überschwemmung 1940 stellte

freundlicherweise Reinhard Wolff zur Verfügung. Für die Reproduktion

zeichnet Rolf Hohmann verantwortlich.

|

| Grossansicht

laden |

© GVW 2000 |

| Bei der großen Überschwemmung

im Frühjahr 1940 wälzten sich Wassermassen über die Ostheimer

Straße |

|

| Grossansicht

laden |

© GVW 2000 |

| Die einquartierten Soldaten bemühten

sich wie hier am Bahndammdurchstich verzweifelt, die aus Ostheim kommenden

Fluten so abzuleiten, daß sie im Windecker Ortskern keine größere

Schäden anrichteten. |

|